女鬼

2016年10月03日 星期一

「嗨。」女鬼說。

我不認識女鬼,我只知道現在自己人在鬼域,怎麼進來的,我一點印象

也沒有,明明上一個轉角我還走在黃昏的街道,試圖抱緊逃家的貓(那

三花貓是前天撿回來的,還很野,需要時間好好馴養)。突然就失足墜

落,舉目荒涼,道路之外皆是黑暗深淵,底下有著非人的嚎叫。

「妳是活人。」女鬼端詳著我,她的端詳是場暴雨,裡面好多倒影,撐

著黑傘沉默疾走。

「妳不該來這裡。」她拉起我的手,貼在自己半透明的白臉上,像穿過

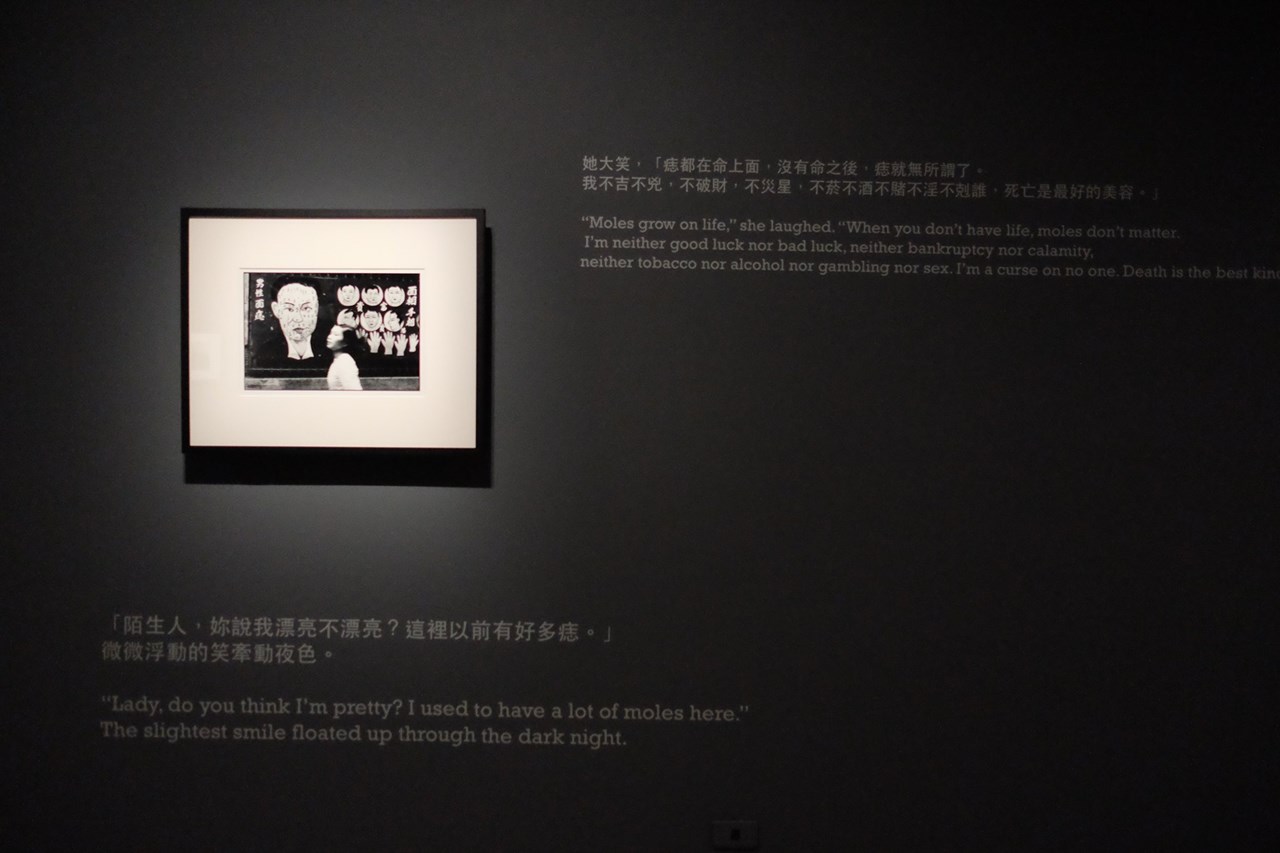

一片霧。「陌生人,妳說我漂亮不漂亮?這裡以前有好多痣。」微微浮

動的笑牽動夜色。

我收回手,不喜歡女鬼的碰觸:「我沒看到啊。」

「因為我死啦。」她大笑,「痣都在命上面,沒有命之後,痣就無所謂

了。我不吉不兇,不破財,不災星,不菸不酒不賭不淫不剋誰,死亡是

最好的美容。」她一抹臉,「現在我想變誰就變誰。」一張瓜子臉像麵

糰那樣癱軟下去又圓潤底發起來,她現在看起來老了十歲。

「那,當鬼自由嗎?」我邊問她,一邊小心翼翼底穿越馬路,一列無臉

的男人急急滑過,許多雙皮鞋踩到我的手指。

「自由沒有答案。」女鬼轉了一圈,她招來了一輛巨大的腳踏車,輪軸

自轉,我們快速行過海岸,而背景靜謐無聲。「人生是一列鐵軌,而做

鬼是無數散落的燧石。」女鬼的臉在黑白彩色之間高速切換:「妳讀過

一把傘嗎?妳讀過一顆石頭嗎?問問它自由不自由。」

她猛然剎車,伸手從路邊沉睡的攝影師嘴裡掏出一塊黑色的石頭:「問

啊。」

我伸手去接,黑石頭很重,陡然從手中落地,我突然置身一整片亮藍的

夏季艷陽,石頭長出手腳,變成閃亮的小孩,她回頭向我招手,那是我

四歲的女兒啊。我熱淚盈眶,正要追上去時絆了一跤,我又回到鬼域,

石頭仍是石頭,陰沉留在原地。

我再次伸手去抓,石頭又變了,這次變成了我的弟弟們,張開了嘴正在

大笑,划著小舟,喊著我的名字,要我快來,我想走過去,可是腳軟得

毫無力氣。突然弟弟們就都長大了,拿著攝影機對著我猛拍,閃光燈刺

得我疼痛,睜不開眼。

「妳要去的地方不是那裏。」女鬼收回了石頭,農村和弟弟們一瞬萎縮

,「快來,妳得趕上車。」

眼前車站巍然,我無法辨識站牌上面閃動的時刻與地名,也許上面根本

沒有時間。太多影子和聲音濃縮成龐大的積雲,我迷失其中,不知所措

,而女鬼一把將我塞進了車廂,門關上了。

「我的貓。」我突然急起來,「我還沒找回我的貓,我不能走。」

女鬼揮揮手,她身邊正是我的貓,而貓站起身來,變成了一個赤足強壯

的中年男子,臉半隱在強烈陰影下,女鬼挽住了他的手臂,她臉上漾著

童貞的甜笑,我還來不及說什麼,火車便加速離去了。

-- 出自台北市立美術館【舞弄珍藏:召喚/重想/再述的實驗室】

朱盈樺策展之「寫真筆談」

文/ 潘家欣,詩人藝術家