清大「語言的辯證與想像」楊智富校園行腳

2010年03月07日 星期日

這個展覽是小秋策的展,聽她提起這展超難佈置的,

也激起我的好奇心,想來瞧瞧~~

很幸運這回有參加楊智富展的藝術家面對面活動,

楊智富對自我創作狀態的坦誠與謙虛,讓我衝擊很大,

而他的友善與誠懇態度也讓人留下深刻印象。

他多樣化的藝術相關歷練,

使他能以藝評人、雜誌記者等後設立場來超然地解析自己的創作,

抽象藝術創作這回事,極稀有地能被談得如此清楚,

讓人得以找到某種切入點而一窺抽象藝術堂奧。

當然我是受益良多,受到藝術洗禮的感動與啟發,真可說不虛此行!

《底層與完成》系列作品是楊智富最重要的創作系列,

他運用抽象表現主義行動繪畫的精神,

捕捉內在意識流動的當下,將思緒凝結轉化到平面上,

化約為筆觸動作,固結成作品的各式線段色塊。

每段筆觸色塊的邊線銳利清楚,色彩平塗,

以後者遮蓋壓疊前者的姿態形成某種秩序性的心靈書寫。

作品局部偶爾突兀地出現顏料的滴灑流曳與刮推,但佔整體的比例很小,

暗示著作者以理性秩序鋪陳的心靈風景,偶然出現的小騷動,

而作者不願去壓抑或統合它的存在。

而畫面外圍出現的白色區塊,

則被作者視作某種異質介入的力量,

並存於畫面中,不予塗滿。

觀察楊智富早期到新近的《底層與完成》系列作品,

可發現他的色塊造型從青澀、尖銳、突兀、凝滯,

漸漸轉變成圓潤、飽滿、迴轉、流動,

到後來這些心靈文字的書寫便有了書法運筆流轉的況味,

起、承、轉、合等變化流暢自然,

他不斷深入探究的結果,對內在意識的穿梭已更加圓轉自如。

楊智富提到他創作《底層與完成》這系列作品最花心力,

是對於意識流的神秘探險,

三小時的創作可能需要三個月來反芻消化。

創作過程孤獨而焦慮,而堅持手繪的行為又是困難又費工。

不像其他衍生的子系列作品如《位置轉換》系列可以很快樂地進行創作。

作者自云:

在《底層與完成》的作品系列中,

底層是感性,實際上表現、完成的部分是理性,

當中可能隱藏著某種奇妙的意識,

結構本身也有文化意涵,看起來像是東方、叢林、原野的舒適感覺,

在理性與感性交錯中,有著不斷的驚喜。

庭園計畫創造構成繪畫語言的符號元素,

可以如同庭園花草樹木般不同物種生命開放繁衍生殖,

共同擁有一個獨特的生態樣貌與景象的方向努力。

以致於需要一組類似父系與母系的符號系統源頭,

(作品《廁所瓷磚》為母,《另一種廁所瓷磚》為父)

從中演繹出《底層與完成》與《面積比》兩組主幹系列作品,

再進而演化出這次個展相關的支幹,

包括其他《位置轉換》《嫁接‧共生》《恣意顯像》

《分裂重組》與《粉塵沾染》等系列作品。」

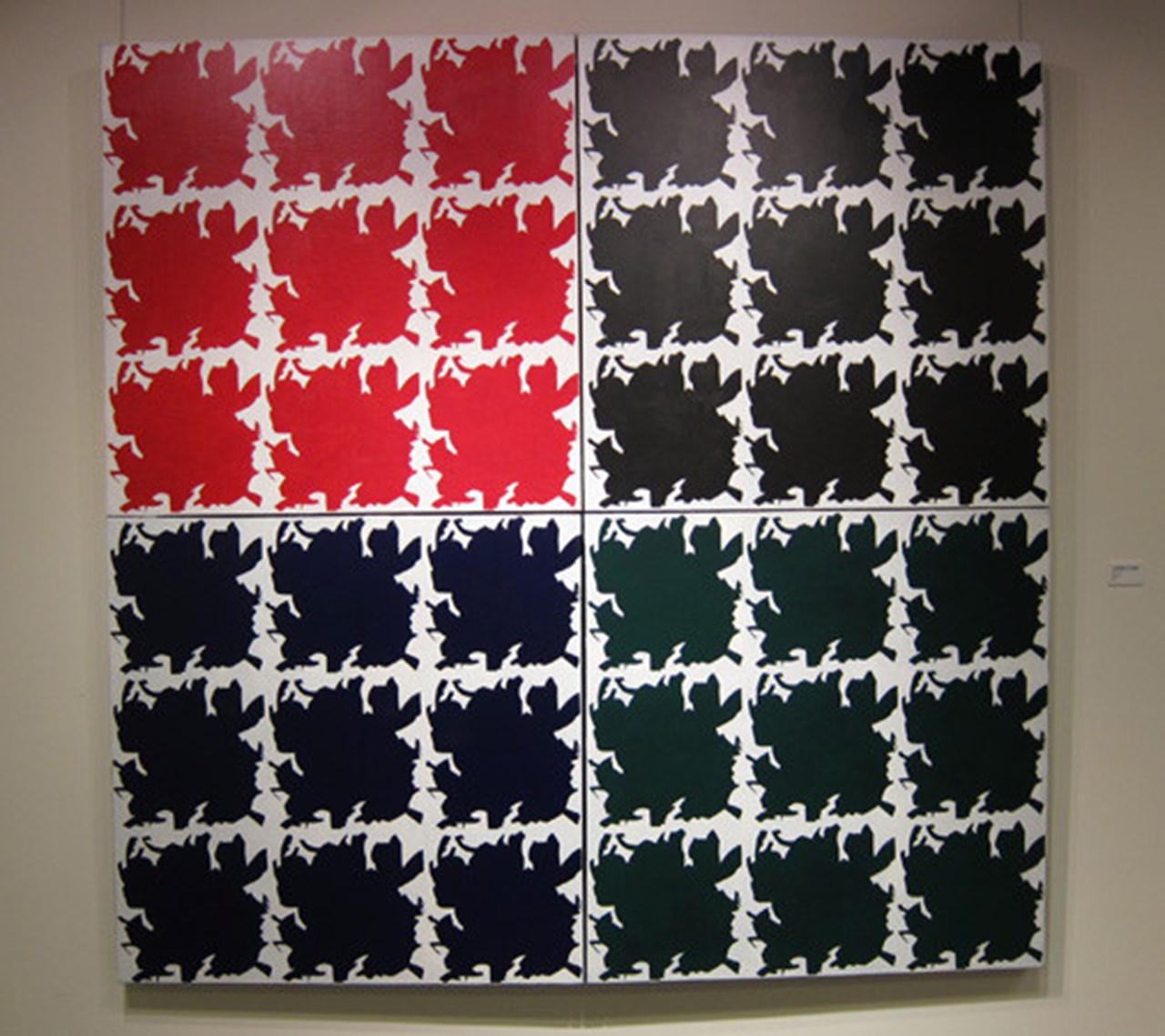

清大展出的《分裂重組》與《嫁接‧共生》系列,

取自《底層與完成》作品局部,使用自動性剪裁將畫面用切割成圖與地兩塊,

每種色彩加起來的總面積,與另一種色彩面積相比是1比1。

《嫁接‧共生-二》則讓橙與藍的互補色調各佔畫面二分之一。

《分裂重組》四聯作最左右兩側的作品,

也是白色與另一色雙色面積1比1,兩張圖以圖地反轉方式並置,

中間的作品則是造型再分解,色彩也以有秩序方式進行鋪陳,

共有四種色彩分配,其中四分之一的色彩是另外三色的混合,

例如深綠是白、黃、綠的混合,而深紅是白、黃、橙的混合。

綠色佔畫面二分之一面積,其他三色佔二分之一,但再各佔三分之一。

《恣意顯像》系列作品則把原本是邊陲地位、被視作異質介入的淺色塊或空白色塊,

反客為主,主客異位,讓它們成功攻佔進入中央主畫面區,

讓這些長期被作者邊緣化、被排擠的淺白色塊,終於有機會出頭天。

《粉塵沾染一》作品原本是首次展示在台北仁愛路上的櫥窗,

上面有一塊鏡面不銹鋼,可以反射出台北街景影像,

作者覺得這影像具有超現實的荒謬感,

因此把影像用輸出貼在鏡面不銹鋼的後方,

使觀者可以從側邊於後方的鏡面不銹鋼中窺見。

這作品因為尺幅很大,作者借了一間學校禮堂,

把窗戶全部封住,將底層與完成的局部投影在作品上,

動用七、八位工讀生一起描出輪廓。工程真是浩大啊!

不管作者怎麼認為《粉塵沾染》系列

是抗議現代社會過度影像化、影像如何氾濫導致淺薄化,

這系列創造出的視覺感受,卻是繽紛瑰麗、賞心悅目、媚俗討好的

《粉塵沾染三》更打造出一間幻奇屋

讓人可踩在黑色鏡面板上從中穿越、流連

體驗被碩大奇觀而多彩繽紛的筆觸色塊包圍所帶來的視覺震撼。

這次清大展出的作品中,我很喜歡他的《位置轉換(二)》系列,

翻閱從圖書館借到的「廁所磁磚」楊智富首次個展畫冊,

我也比較喜歡他1993年《位置轉換之三》作品。

清大這次展出的《位置轉換(二)》系列有兩幅,是有H與M字母的構築,

單元造型元素是一個具有閉鎖性的類似菱形造型,

是藝術家引用自《底層與完成(十五)-庭園計畫之母株》作品中,去除白邊後的輪廓造型,

輪廓切邊瑣碎而不規則,具有由內向外伸展的力量,

楊智富在這件作品中,把這單元造型元素成為一種遮罩,鏤空顯透底圖,

藝術家以圖地虛實反轉、複製並置的九宮格形式構組起來,

而菱形與九宮格的正方形做出各種虛實反轉的變化,隱然對稱。

很可惜清大展場天花板高度不夠,所以九宮格被折成L形展示,無法遠觀一覽全貌。

《位置轉換(二)-有H字母的構築》作品底圖的色彩僅有藍綠與黑兩色,

筆觸線條與色彩呈現出流轉、滴灑、渾沌、晦澀不明的效果,我跟彥文都比較愛。

藝術家自云會繼續完成O與E字母的構築,但還沒有想要怎麼呈現。

最後希望組合成一件HOME的四聯作,成為一個家園系列。

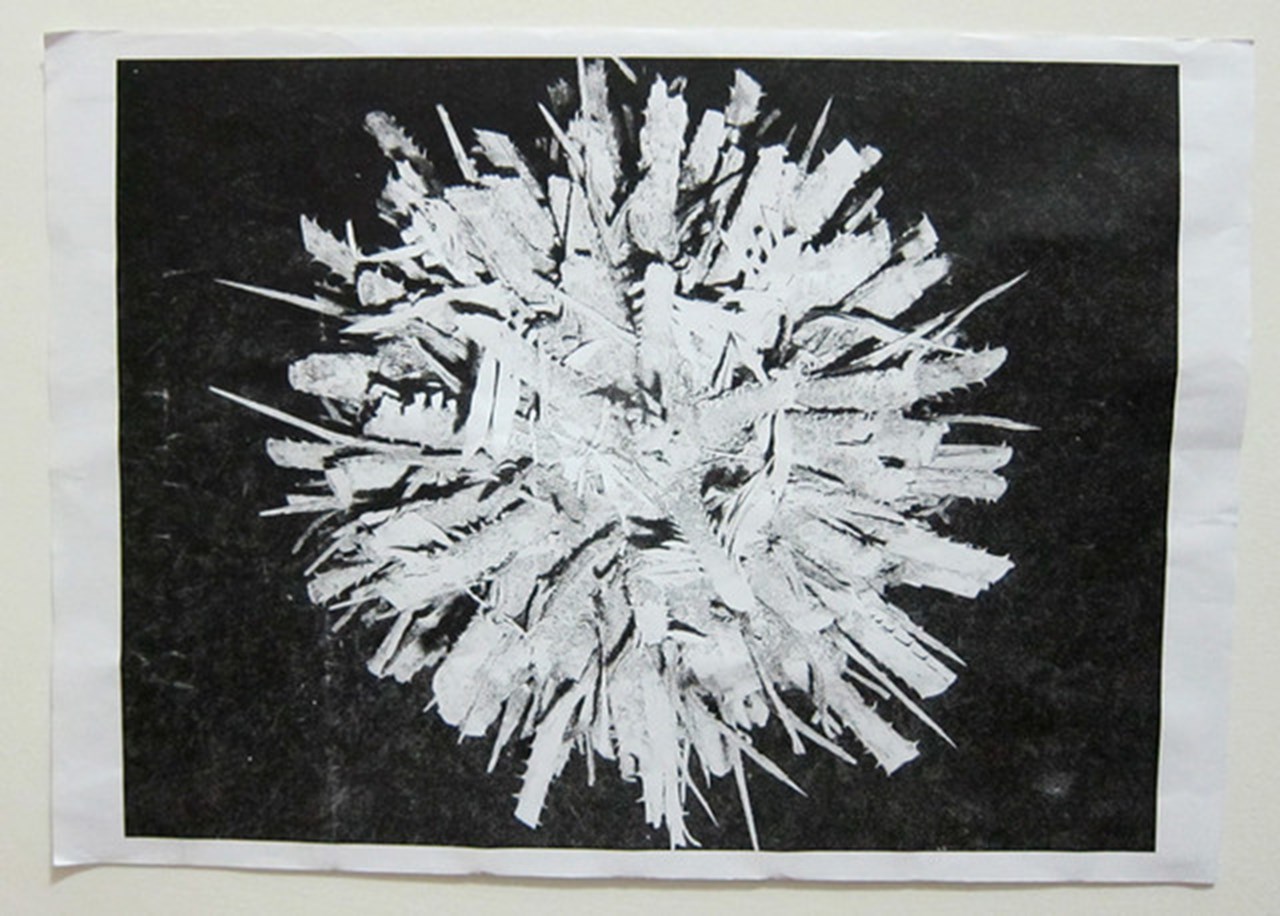

很有趣的,我自己案頭貼了一張類似圓形造型的攝影圖片,

是去年底六福皇宮Photo Taipei 2009攝影博覽會中拿回來的紀念品,

其中懋(陳懋璋)「We love Taipei chapter 1」的作品展間,

裡面貼滿A4黑白影印的攝影圖片,觀眾可以任選帶走一件,

我挑了這一張圖片帶回家,覺得看久了也不會膩,

頗有某種形式意義的趣味性與神秘性,因此把它貼在牆上,

我挺喜歡這種不規則的閉鎖造形,

也讓我聯想到吳東龍的油畫作品,他的造型一向就單純有力又有味道。

這是貼在我案頭--懋的攝影圖片...

這是吳東龍的油畫。

《複製繁衍》作品是把單元造型元素翻轉45度,把菱形轉正,

以複製並置方式平塗黑、紅、綠、藍四原色。

還有一件像五格漫畫的作品,名之為《開霽》,

最左邊那一格畫,無論是顏色或造形,都可以拆解成中間的三張格畫,

但最右邊的格畫跟其他四張格畫的關聯,我就看不出來了:P

(我喜歡最左邊的格畫有如飛翔小鳥的造形!)

由於墨綠與土黃色調主宰了展場空間,

同行參觀的彥文看到《底層與完成(二十)》後,

不禁脫口而出:「怎麼好像處在身穿迷彩裝的阿兵哥軍營中啊!」

我覺得楊智富的許多作品開展出線條造形的視覺新感官秩序,

就像是康丁斯基的點線面等造形理論的深入延伸,

這些延伸都是有意識地,依照某些規律複製、反轉、分裂、重組,

很適合從事造形練習的美術設計科系學生來觀摩取經。

---

【後記】

寫這篇文章的過程,我上網抓的一堆資料竟然沒存到檔全都不見了!

只好硬逼自己咀嚼多寫,少引用別人的藝評觀點,

幸好聽導覽的筆記都有存檔下來,是不幸中的大幸。

PS:其中展場部份的圖片是我在清大藝術中心展場拍攝的,

作品圖片則取自印象畫廊網站。

兩週後我帶學生來參觀此展,

小秋在百忙之中(睡眠不足)仍熱心幫忙引導學生解析抽象視覺語言的世界,

內心實在是大感謝啊!^ ^

【延伸閱讀】

非池中藝術網-楊智富介紹專區(包含訪談影片,講得很精彩!)

楊智富遇伯樂 重拾彩筆當畫家[文:吳垠慧]