後解嚴世代的張照堂作品解讀

2013年12月05日 星期四

北美館3F的歲月照堂展

我原本興趣缺缺不想看

原因是我對黑白攝影一直拿來供奉拜拜就好、敬而遠之

總覺得無色彩太過於嚴肅地看待著世界

不太適合我對影像閱讀的定位與喜好

我手邊有一些張照堂作品資料

是中央藝文中心出版的《歲月印樣》攝影集

與行政院拍的光影照堂紀錄片

《歲月印樣》收錄張照堂初中時期塵封多年的60年代紀實照片

之前翻閱這本時,

我誤以為張照堂是前輩攝影家,

老愛拍台灣社會早期影像

但這些純樸的農業社會景象早已一去不復返

現代人的生活充斥著媒體、網路、電子通訊產品

腦袋中裝的盡是工作、旅遊、美食、新聞等複雜又混亂的思緒

根本跟這些純樸的常民生活景象完全風馬牛不相干

我們為何要浪費時間去看這些影像呢?

看完之後又能對自己生活或攝影有甚麼啟發呢?

抱持這樣的偏見,我對張照堂的攝影是敬謝不敏

但有許多攝影家朋友都大力推薦這次的歲月照堂展

所以我還是認真去看了展

並且對張照堂的攝影有了新的認識

北美館三樓整層都是他的個展

分成好幾區

大略依攝影家的年齡與經歷來作分期與分區

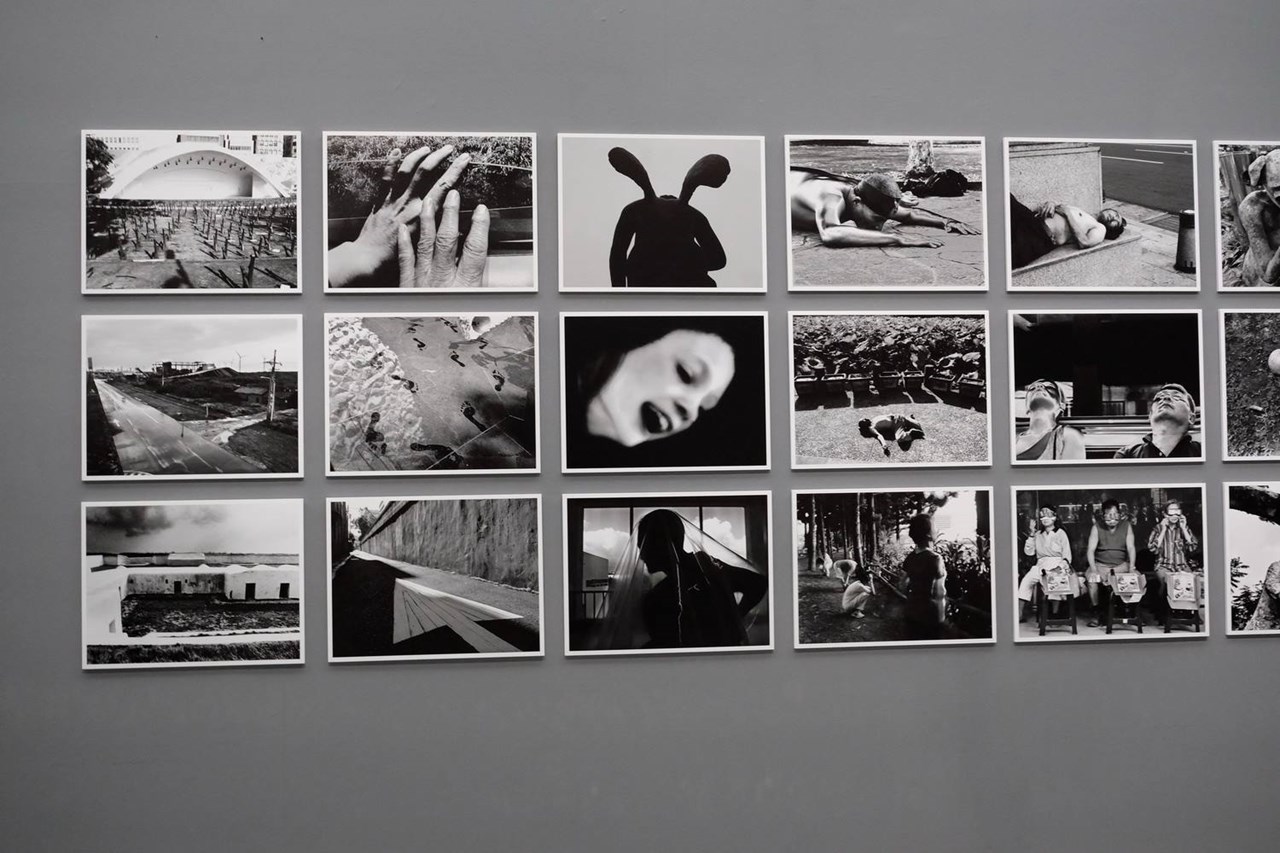

展出的作品數量龐大,展出形式富於變化

除了單幅影像的呈現

還有裝置塗鴉與底片印樣、紀錄短片作品及暗房佈置

觀眾得花上不少時間來細細品味

最開心的是這個展可以自由拍照!這是暗房佈置的一隅~

每個展區的說明頁資料暗藏在其展區入口處的牆角

很不容易被發現

我個人很喜歡這種可供蒐集的樂趣

發現並一一取閱時會產生意外的驚喜

我好險差點漏拿「歲月容顏」人像展區的說明頁

它藏在手扶梯上來大型投影布幕左側的暗角處

這些說明頁的尺寸偏大了,

拿回家後該怎麼保存,是一大頭痛問題

入口處《七股鹽山》作品讓我聯想到日本攝影家植田正治

他在鳥取白沙丘拍了好多經典擺拍照

同樣是黑白分明、畫面簡潔單純

人物各自獨立、姿勢服裝僵硬得像是臨演的擺拍

由近至遠,人物也在白色鹽山上由大到小分佈,

觀看者背影與小孩嬉戲的身影,在看與被看之間

從事著各自的動作,彼此間的關係彷彿斷裂,整體氛圍冷調疏離

「歲月容顏」展區走到最後有一面牆,我很喜歡

牆上掛了四張人臉照,影像彼此間的關係放置得十分巧妙

由此看出到張照堂的影像序列編輯能力很厲害

最左:雙手遮住臉部的男子頭部

左中:宛如戴上白面具的閉眼光頭男子,像舞台劇照

右中:側面的男子,後面背景是兩相仿的面部攝影

最右:兩手撐住臉的老姑婆面部,從頭頂射下的硬質光線

使得眼窩與鼻下人中出現鮮明大塊的陰影。

除了最左的遮臉人像的背景較為複雜

其他三張都非常簡單直接

但這四張人臉配合手部動作,令人產生穿戴著面具的意象

(可以說像是電影《畫皮》的劇照系列)

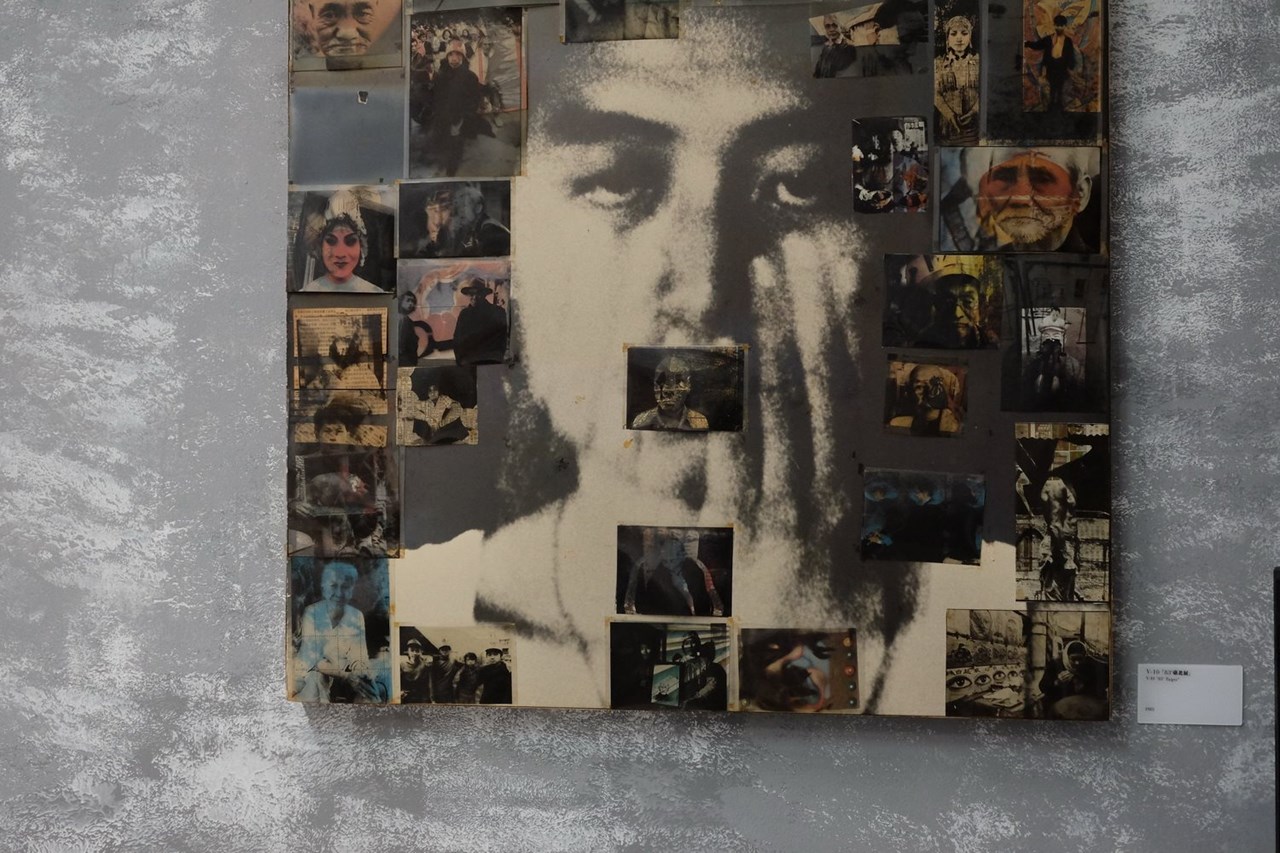

面具本來就是張照堂年輕時喜愛操弄的工具

他讓男麻豆戴上印著黑白郎君般(自己)的面容圖像來拍照

也成為他「裝置塗鴉」時期的代表圖像

一黑一白、只取眉眼鼻樑,眼珠子瞪大直視前方

放置在椅墊上、在箱底、在水桶底部、在垃圾桶底部、在畚箕底

被屁股壓坐、被當成工具的底層、被當成垃圾的載具

是暗示著善惡或二元思辨的人性良知被打壓、被棄若敝屣嗎?

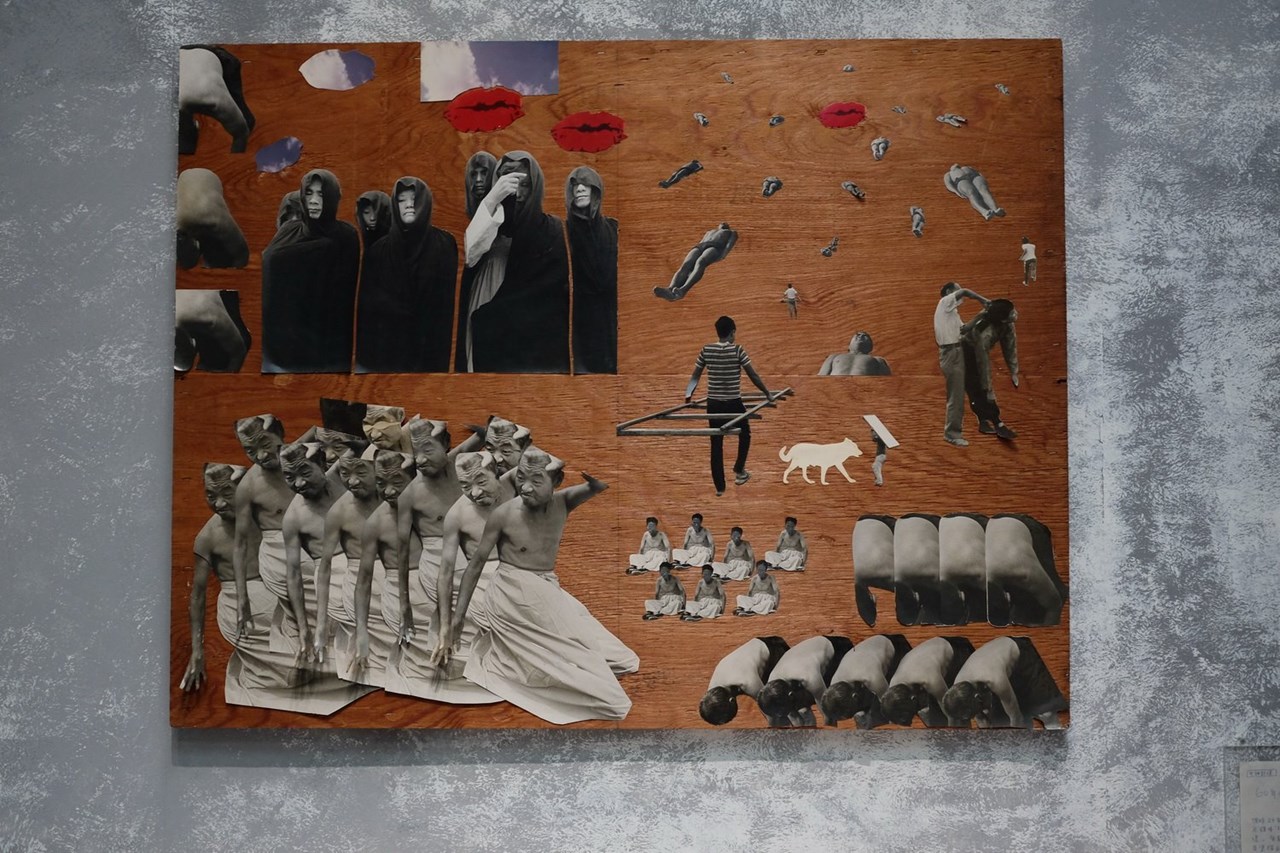

大量重複的人影、如死神般黑布包覆全身的人影

正在舞動的表情怪誕的老人疊影(有日本能劇味道)

剪貼在木板上,好有味道!令人印象深刻

我很喜歡「裝置塗鴉」區的展示手法

那些實驗性、具有詩意的創作方式、強烈有張力的影像

在在令人佩服、覺得張照堂學生時期的藝術素養真高!

雖說張照堂最為人稱道的創作高峰精華

都在「存在告白」青年時期的編導型擺拍、超現實主義攝影上

像那些無頭的人、截手截腳出現的人、被包入塑膠布無法透氣的頭

但對我來說印象深刻的,

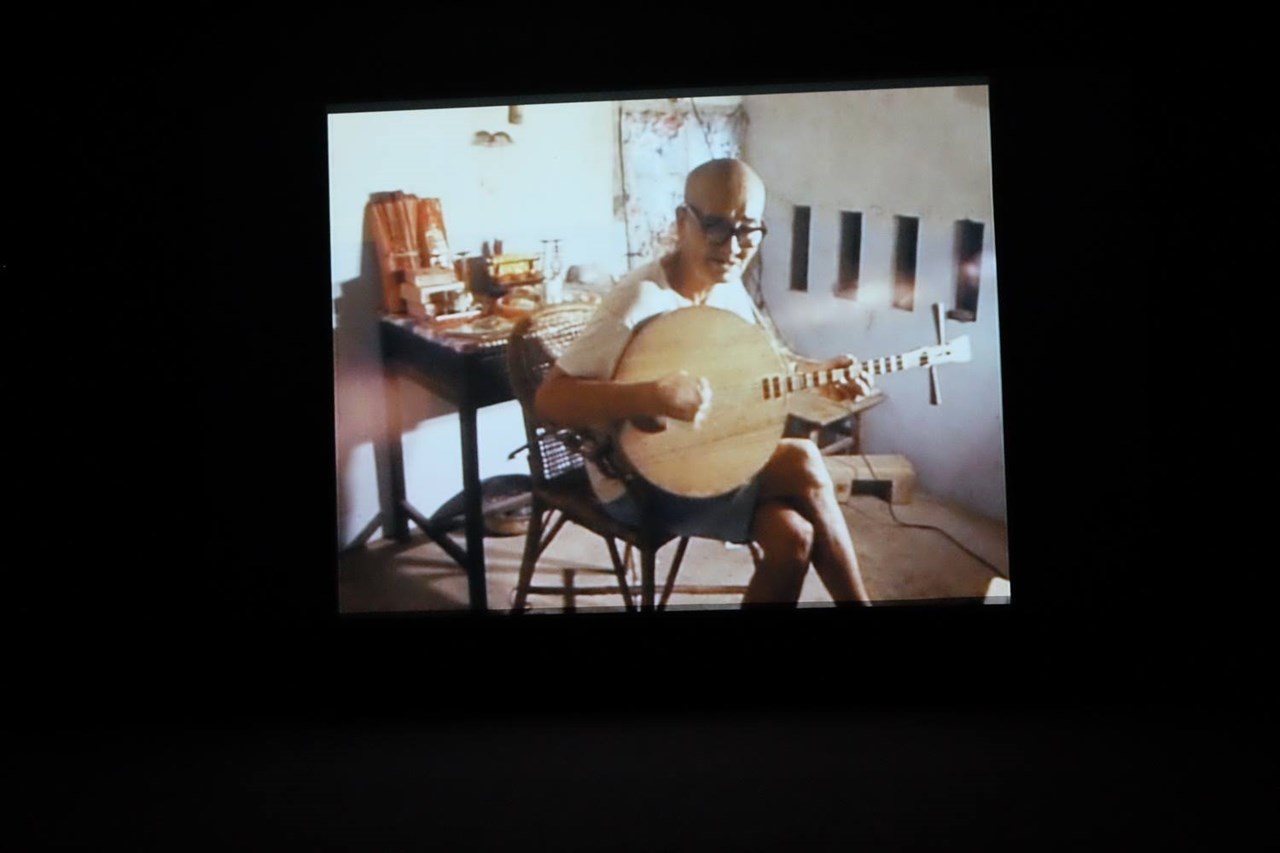

反而是《陳達》《洪通》《王船祭典》三支紀錄短片

與他中年時期的社會紀實作品、以及近期的數位拼貼作品

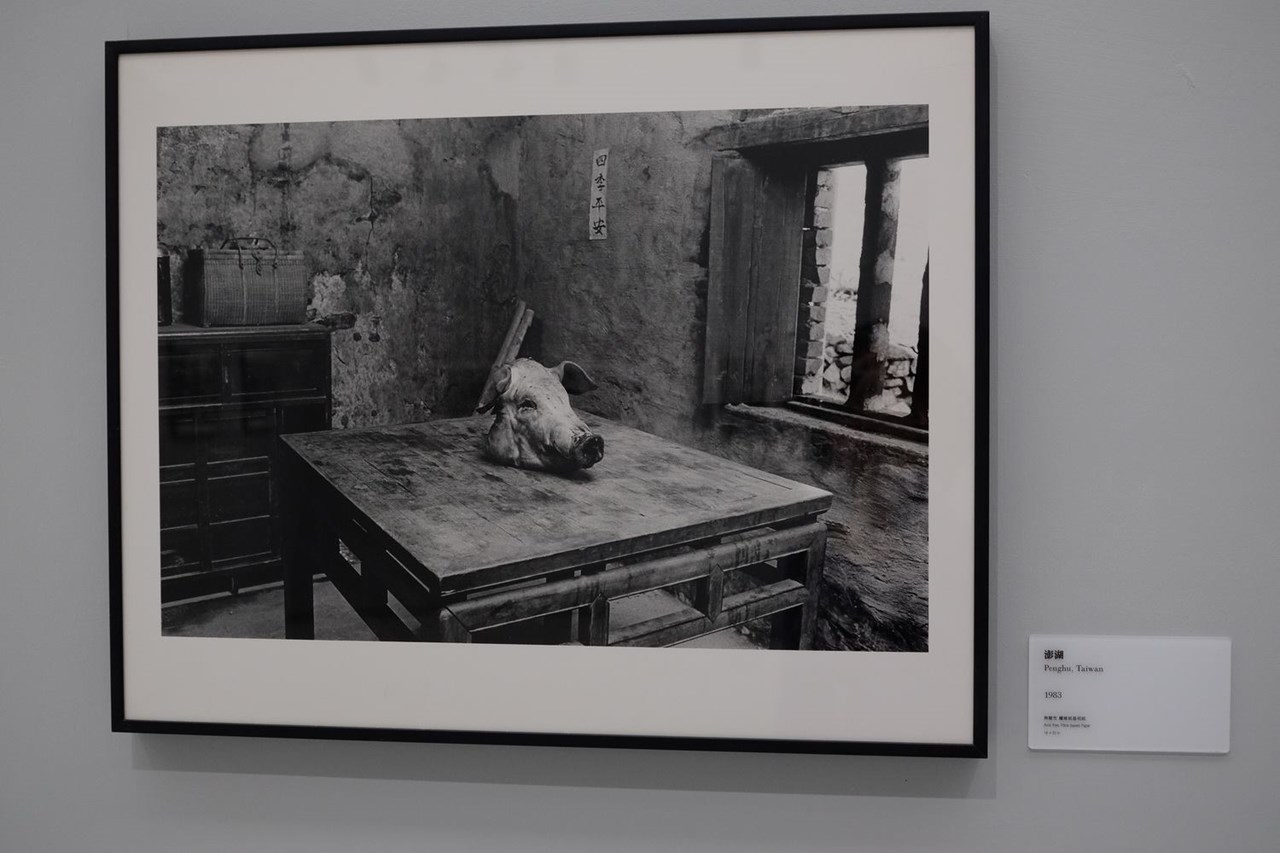

中年時期的社會紀實作品

是張照堂在十三年電視台節目錄製的工作期間

在全台各地拍攝的攝影

他拍了行天宮廣場戴著米老鼠面具的小孩與行走的黑影(據說這小孩是次子張世倫)

眼神堅定又有點桀驁不馴的農村小男孩

淡水渡輪上仰頭向後、下巴朝天、手支撐著下墜身軀的少年

馬路地上眾多國父半身胸像朝向同一方看去的景像

三峽嗅著被切下鹿角的梅花鹿

高雄美濃穿著傳統服飾梳髮髻老婦人的優美側面(想到顏水龍的肖像畫)

澎湖望安屋內擺滿桌上的南瓜

澎湖屋內桌上一只孤零零被斬下的豬頭

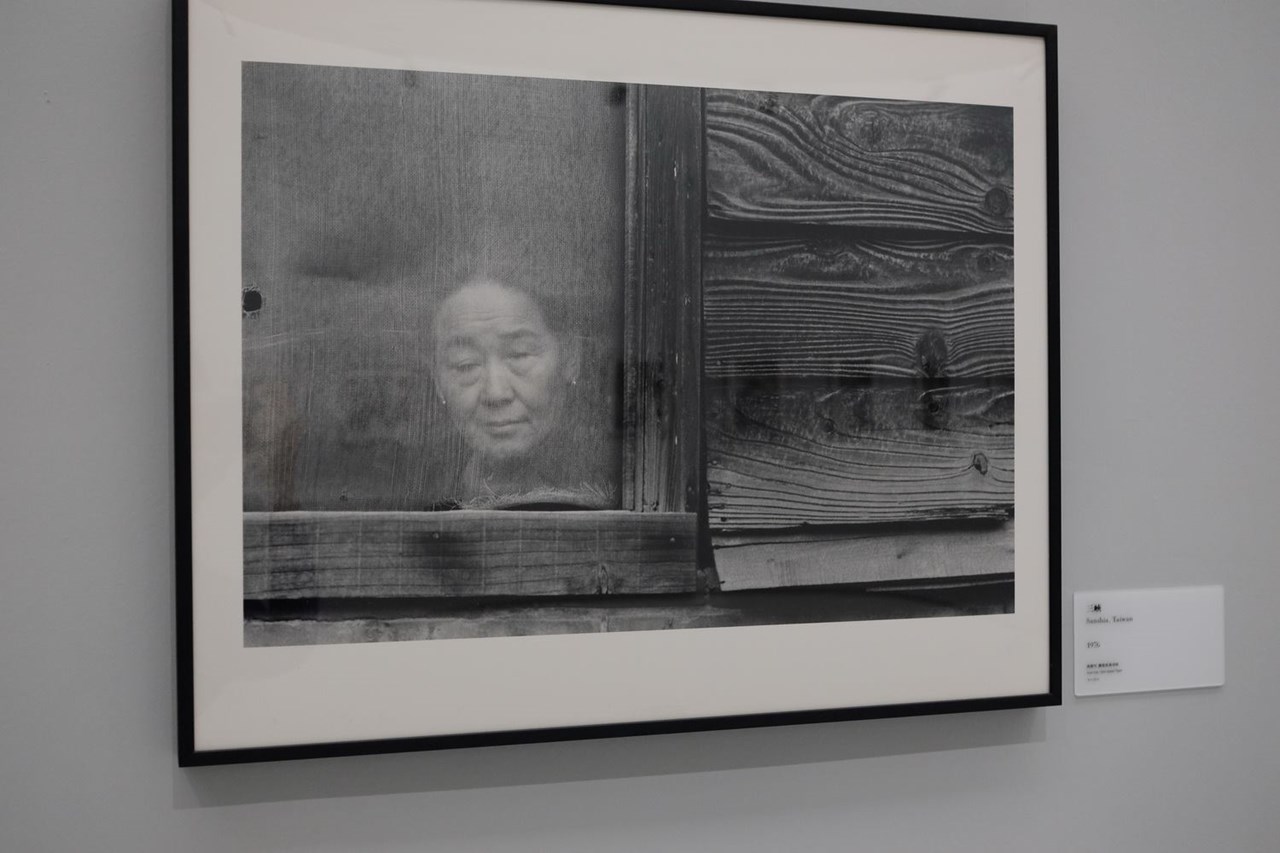

三峽紗窗內一名哀愁微笑面容的婦人隱入黑暗中

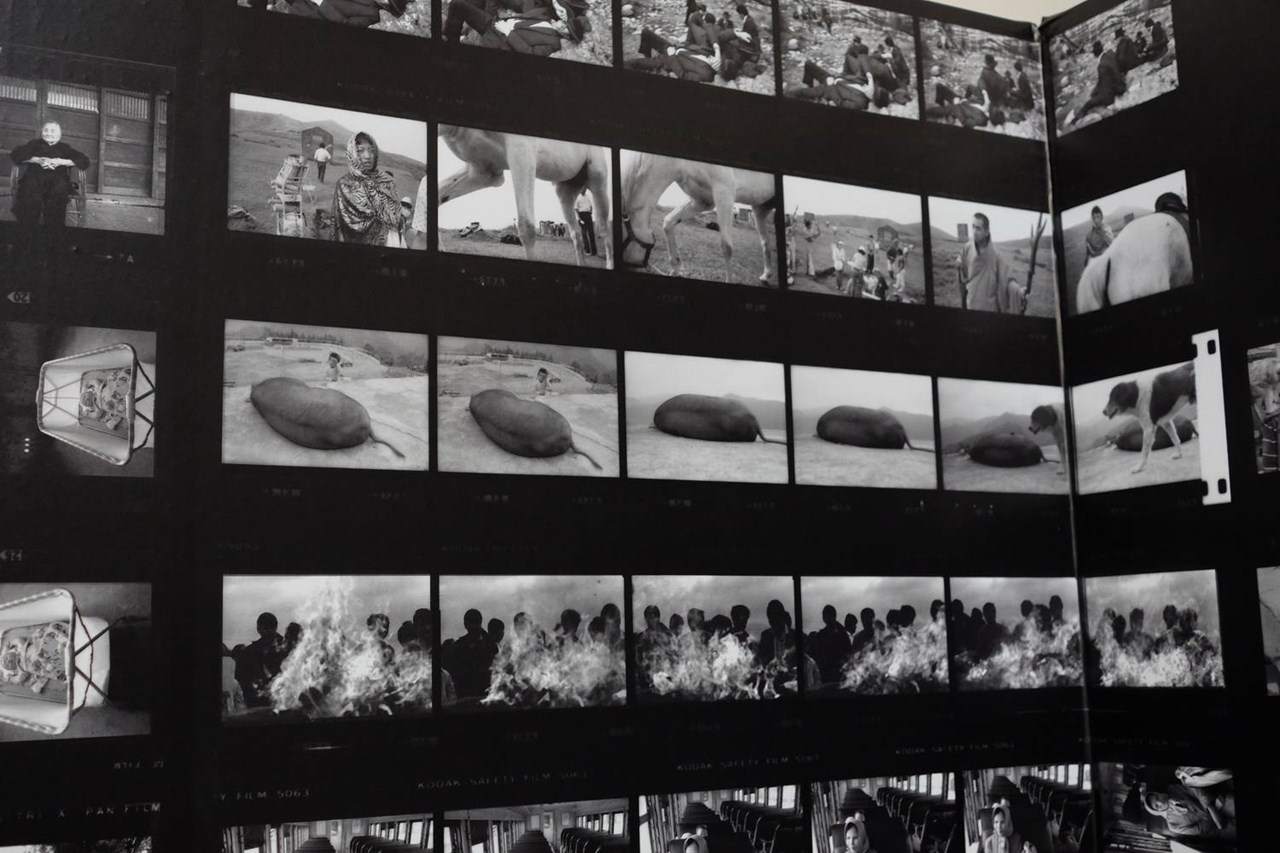

我也喜歡看沖出許多連續底片的展牆,

看著連拍與被選取的照片,非常具有啟發性

後期的「數位發聲」展區,

有大片拼貼的影像,比較具有後現代感

看來還是要靠系列影像的編輯能力,

整體效果與給人的印象才會深

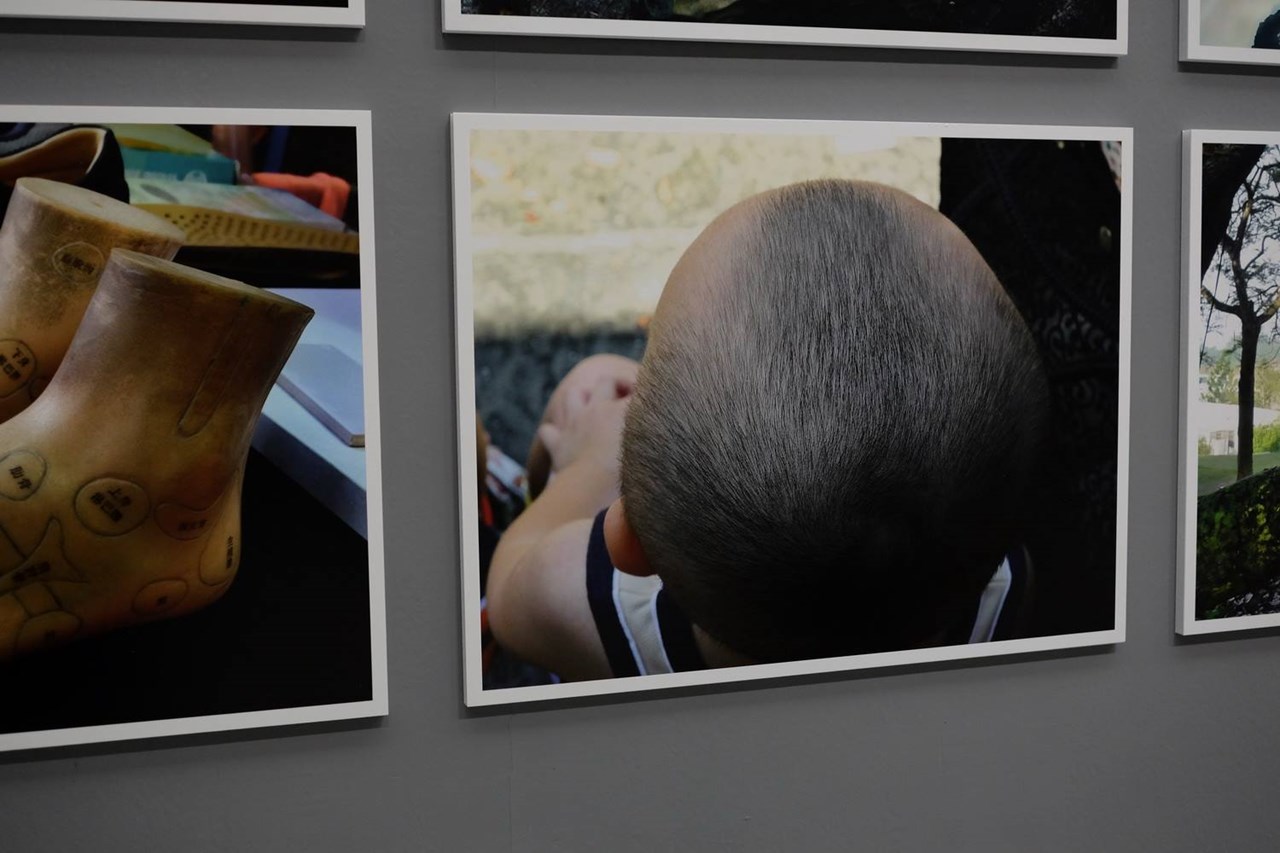

拍理平頭的男孩是受到森山大道作品的影響嗎?

這張鞋子的彩色照我很喜歡

說實在話,我對展出作品的印象是模糊破碎、缺乏整體意象

不知是否是自己的內心難以獲共鳴?

張照堂年輕時受到冷冽壓抑的政治環境與存在主義思潮影響

作品顯得荒謬、疏離、冷酷、詭誕、怪異、突兀

帶著超現實主義的神秘感

直觀上怎麼都無法令我感到愉悅

尤其是嬰兒玩具被吊綁在欄杆上,

更讓人感到不安,一點都不親切

同樣屬於存在主義的後設探索精神,

但村上春樹的小說不也是這樣?

為何我卻很喜歡閱讀?

張照堂與村上春樹同樣是身陷於孤獨的存在主義中難以脫身

總在現代主義式存在的弔詭中反覆繞著圈子

但為何存在主義的文學會讓我喜歡,但影像卻會讓我卻步不欲觀?

我對自己這種直觀反應感到好奇

反思兩者間的差異

張照堂的存在主義影像看不出任何情感在其中

屬於相當冷面的美學樣貌

令人感受不到人性的溫暖與溫度

但村上的小說最終仍期待著人性的溫暖照應、愛情的相知相惜、如何走出生命幽谷

觀看張照堂存在告白時期的攝影

彷彿人被困住了走不出去

村上春樹的小說雖然也給人類似感覺,

但還保留一些好結局,留存一絲希望

但張照堂的影像卻看不出對未來的希望

看不出人性的溫暖與光輝處

只看到一片虛無與荒誕情境

或許,這才叫作真正的「冷酷異境」

村上春樹與我的年紀差了二十四歲

張照堂與我差了三十年

張照堂經歷過的歲月是政治戒嚴、資訊貧乏的時期,

民風由自然淳樸逐漸轉向對經濟繁榮發展的追求

1987年政府解嚴時我才十四歲,

還在懵懵懂懂、專心應考的國中時期

我算是後解嚴時代的族群

面臨到政黨鬥爭的反覆無常、經濟繁榮的希望、資訊科技的推陳出新、言論自由與辯證思想的蓬勃、觀光娛樂的風行

頗類似春秋戰國時代思想上與宗教上的百家爭鳴

大學時代浸潤於中國武俠小說、歐美電影大眾文化與日本動漫綜藝次文化

而後研究所時代經歷了自我認同的迷惘

價值觀上強調個人興趣的培養、創造力的解放、科學哲學性的思辯

產生對本土與全球化的區隔分野

因此面對異國風情與文化的莫名崇拜

產生了有意識的本土性關懷

也更關心人文精神與社會百態

又回到攝影的思索

我的攝影創作偏向柯錫杰的心象風景式攝影

但不喜歡行程匆忙的國外旅遊,

偏好取材於生活週遭環境

將日常觀察到的地景與物件,形塑成內心的小宇宙意象

而不會對國外旅遊出現的奇觀,有甚麼激情去取景或留下紀念照

(也可能是對紀念照擺pose比Ya微笑的制約式舉止產生一種心理質疑與抗拒)

這抗拒是一種帶有辯證對立的意識,

是希望在照片上能更呈現人的本然樣貌

期許呈現更自然、更真情、更原我的個性流露,

而不喜歡隱藏了原有的悲喜情緒、以制約化的到此一遊姿勢來擺拍

(再談下去就離題了、變成對出國自由行與跟團旅遊的分析 >//

========

11/16參觀時有零零星星很多想法

早上聽北美館導覽人員慧瑩小姐深入淺出的闡釋

對攝影演變到現今發展的脈絡,以及與當代藝術之間的關係

導覽小姐講得很好,我心中也很佩服,

如何讓藝術門外漢聽得懂、進而領略張照堂的藝術世界

還真不是件容易的事

最重要的是她的介紹與台灣現代藝術的歷史發展相互融會貫通

並且也對學生提出質問:是否曾經對自己的存在感到懷疑?

對自己為何生於此時此刻、這樣的家庭與社會環境而感到疑惑?

下午正好碰到張照堂父子與專家對談

他次子張世倫提到錄像作品的閱讀方式

用羅蘭巴特的「刺點」概念來檢視許多與主題訴求無甚相干的吸引人之處

張世倫對《王船祭典》錄像短片的配樂,以及洪通最末一段音樂,闡述得實在非常詳盡

讓我很想找機會再仔細聽一遍或好好看一遍王船祭典這錄像

可惜網路找不到這影片 >

張照堂提到說他是先確定配樂,才開始剪輯影像素材

所以才能把影像與音樂搭配得如此好

張照堂還提到說他兒子張世倫對這短片有點過度詮釋,

大家聽了都哈哈大笑

但我想評論家就是需要細微的感知力與豐富的想像力,

才能引導觀者進入更細緻的觀看門道

========

我同時也到北美館地下樓參觀吳政璋攝影展,十分精彩

我猜美術館是為了不讓一般民眾對張照堂與吳政璋的展覽有太狹隘的聯想

所以兩檔展覽的名稱都避開稱作「攝影展」

不知怎地

我對於台灣現代攝影家的作品都不怎麼喜歡

像是張照堂、吳天章、陳順築、陳界仁等

作品中的怪誕、突兀、奇詭、沉重風格

總會讓我退避三舍

總括來說,我覺得張照堂的單張照片取景能力非常棒

但總是有打零槍的感覺,組不成整體的印象

他的編輯能力很強,不管是對音樂或影像的編輯能力

例如數位拼貼作品就令人留下印象深刻

有時突發奇想,若張照堂用現今的眼光,

重新編輯年輕時期存在主義的編導攝影作品,

改成幾組拼貼方式來呈現

在作品氣勢上應該會更強而有力

但一把年紀還能展現出年輕時期憤世嫉俗的激昂能量嗎?