凝視觀者的女性藝術

2025年03月17日 星期一

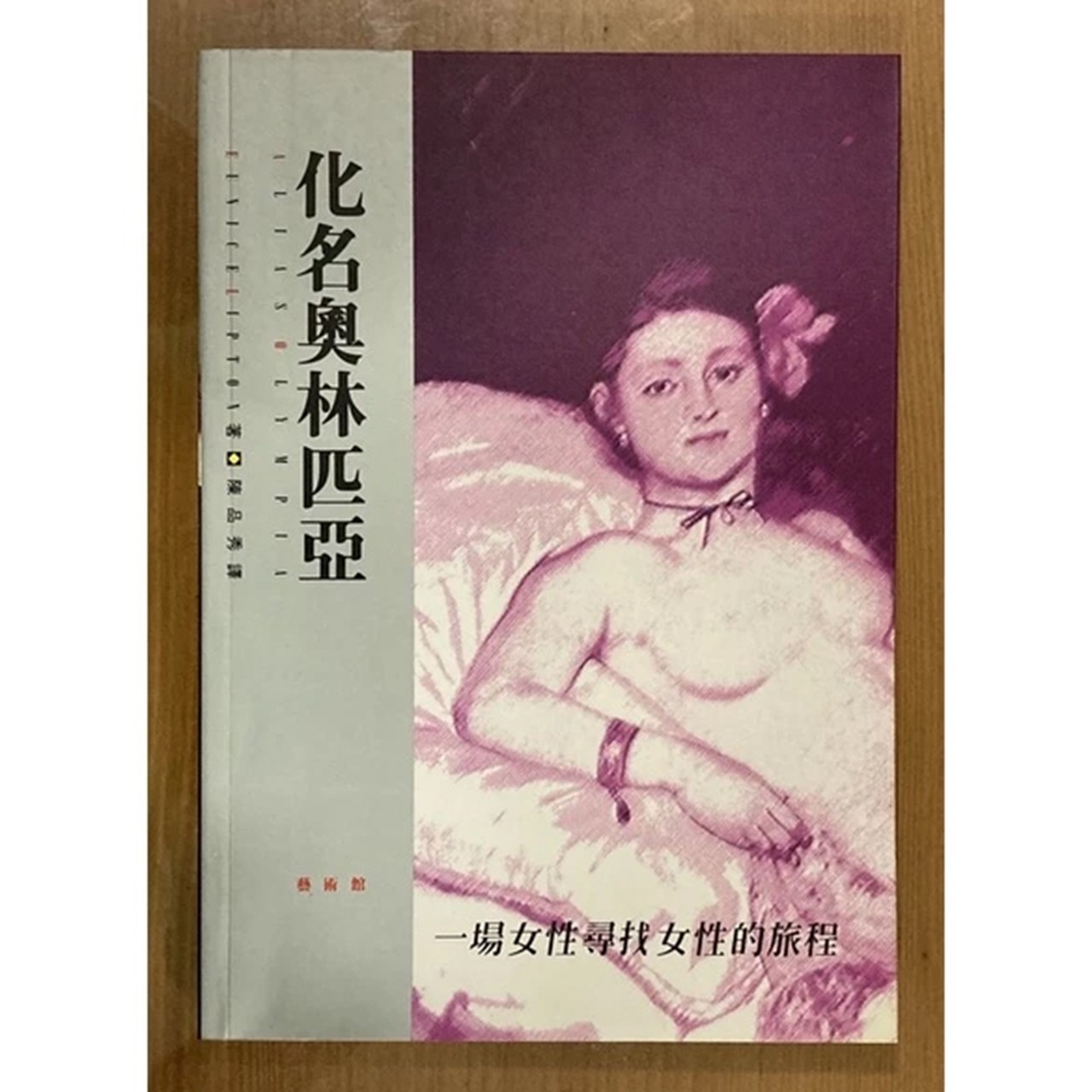

去參加當代知名藝術家吳瑪俐引領的第一堂讀書會,閱讀的書籍是《化名奧林匹亞》,是有關於一位女性作家追尋畫家馬內所繪《奧林匹亞》畫作中女模特兒的故事。

吳瑪俐一開始帶讀的書本段落印象令人深刻,是關於馬內如何在沙龍展展示奧林匹亞這幅畫,又引起當地藝術圈什麼樣的反應… 這些都讓不理解當時法國藝術界在想些什麼的我,覺得既震驚又有趣。

《奧林匹亞》這幅畫中女子眼睛直視觀者,大膽而不扭捏作態,面部表情泰然自若又平靜,似乎揭露了以往男性主導的藝術界,總把畫中女性模特兒框限在某種刻版印象的呈現,例如女模應該面露甜美、迷離、怯弱、嫵媚、或誘惑等的眼神與表情。

男性藝術家們以為,畫中模特兒就該預設是這樣的兩性角色關係,模特兒不該流露出坦蕩蕩又帶著挑釁的眼神來注視觀眾。男女關係應該是男權至上、女性順從屈就的角色或地位。觀看畫作的眼神是屬於男性的凝視目光,因此畫中女人以往一直被框限在這樣的人設形象上,沒有人質疑過這件事。

我在想,畢竟《奧林匹亞》這幅畫的題材,也只有男性會想畫,女人不太會想畫吧!裸女題材並非是異性戀的一般女性會關注或喜歡的議題,女性畫家若是順從本能,應該會想畫男性模特兒的裸體吧?!不過我也禁不住好奇:「女性畫家會如何描繪其他女人?女性畫家是否不喜歡描繪裸女?」在我印象中,藝術史似乎很少看見被女性畫家描繪的裸女畫作,我僅看過女畫家曾描繪過自己的女兒。

於是我詢問ChatGPT:「請問藝術史裡面,是否有被女性畫家描繪的女人畫作? 請描述介紹一下。」

AI介紹我幾位女性畫家的作品,整理如下:

1. 真蒂萊斯基(A. Gentileschi)—《朱迪絲斬殺赫羅弗尼》(Judith Slaying Holofernes, 1614-1620)

2. 伊莉莎白·維潔-勒布倫(Élisabeth Vigée Le Brun)—《瑪麗·安東尼與她的孩子們》(Marie Antoinette and Her Children, 1787)

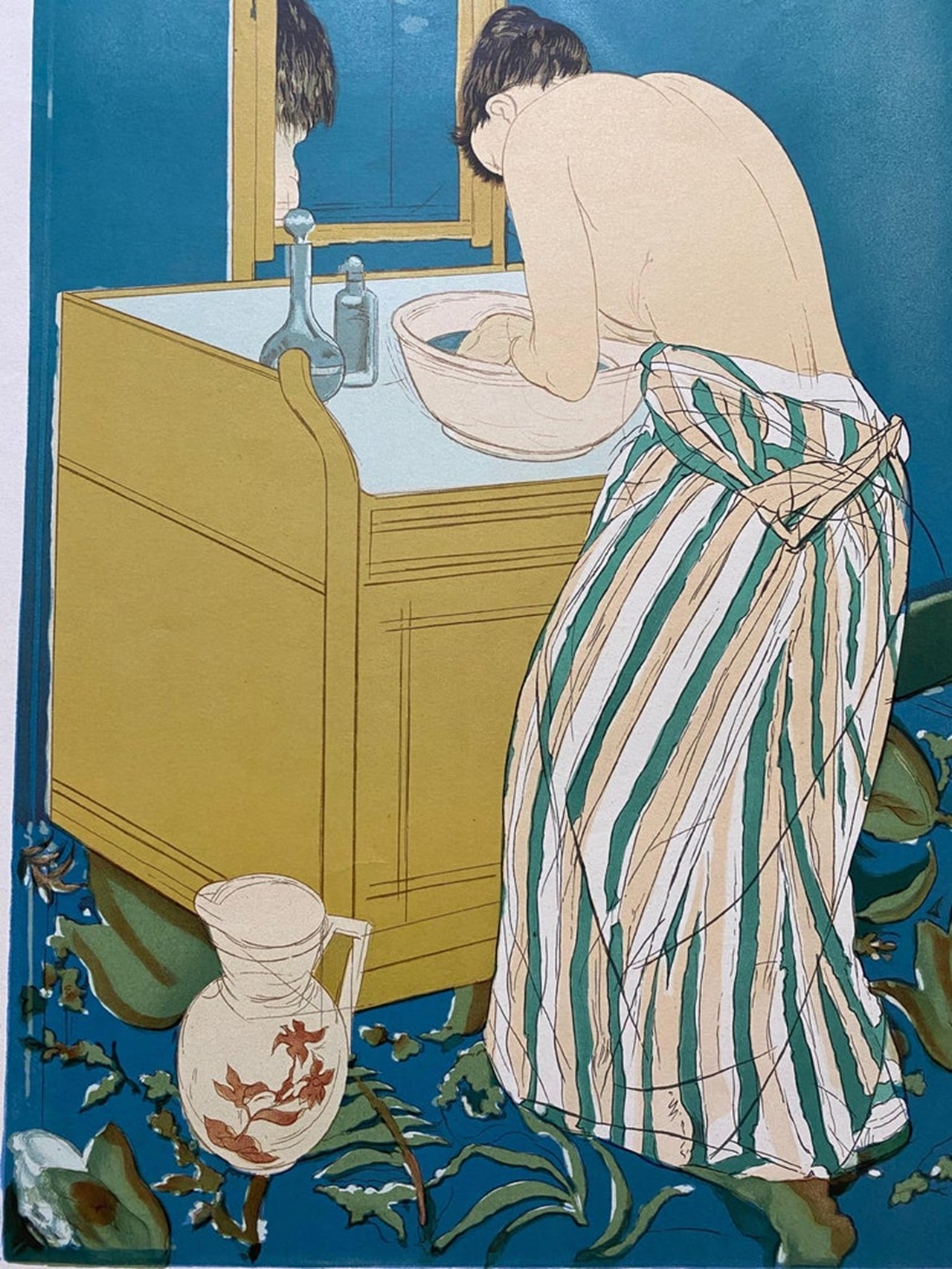

3.瑪莉·卡薩特(Mary Cassatt)—《浴後的女人》(Woman Bathing, 1890-1891)

4. 弗里達·卡羅(Frida Kahlo)—《兩個弗里達》(The Two Fridas, 1939)

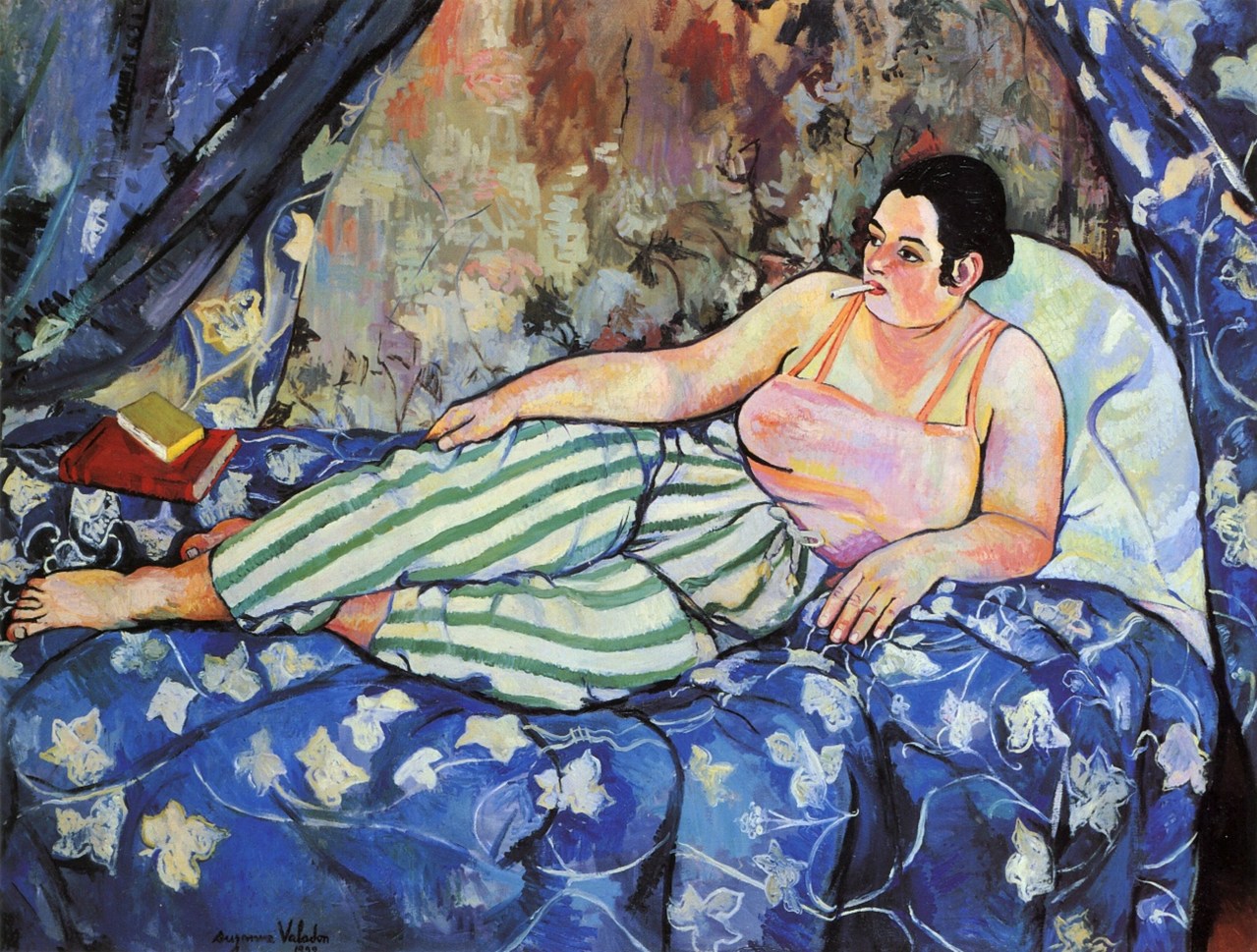

5. 蘇珊·瓦拉東(Suzanne Valadon)—《藍色房間》(The Blue Room, 1923)

其中瓦拉東(Valadon)的介紹最吸引我,她原本是畫家的模特兒,但走出了自己的路,成為一位自我意識強烈的女性藝術家。(可見非池中藝術網的精采介紹)

ChatGPT給出的結論說:「在藝術史上,女性畫家對女性形象的描繪,往往與男性畫家有所不同。她們不只是描繪『美麗的女性』,更關注女性的內在心理、社會角色、日常生活,甚至是痛苦與掙扎。」

這又衍伸出新的問題:「在這個題材上,繪畫跟攝影的創作上有什麼差異嗎?」

私寫真的鼻祖—南高丁(Nan Goldin),她把身邊的朋友,不管是男性、女性或變性扮裝皇后,都拍得很真實自然。身為女性的我也拍過女人,但拍的不多。關於自拍創作,我做過兩組攝影作品,其中一組是2018年在新竹交大圖書館大廳展示的攝影創作《自拍:茫視》,裏頭有一張是放大臉上半部的個人自拍照,我的表情是坦蕩蕩地直視著觀者。

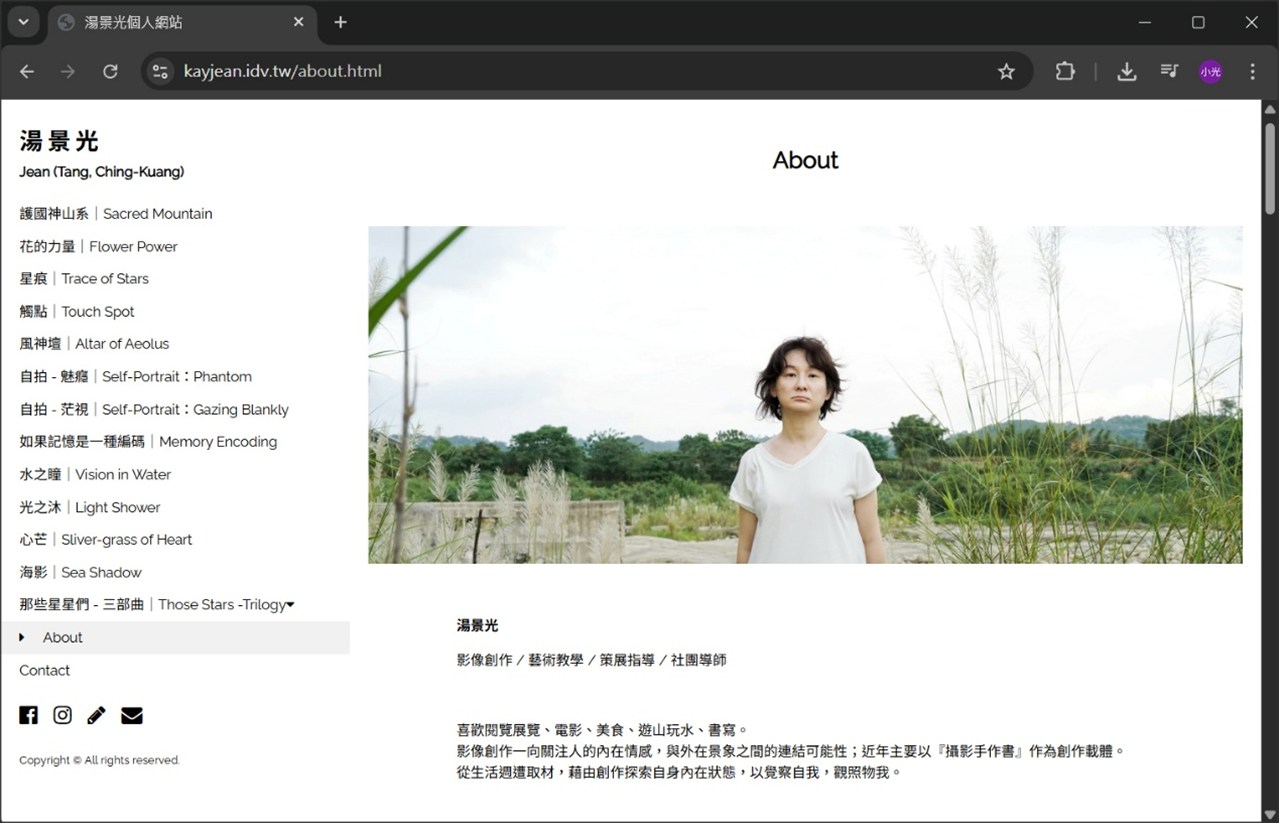

湯景光《自拍:茫視》攝影

展示這件攝影作品的大廳平常是人來人往,一位認識我多年的校內男性長輩,路過大廳看到我展出的照片以後,頗感到不以為然,曾對我表示說:攝影藝術應該要拍一些美麗的風景或人像,不該拍這樣的題材。這位長輩是我尊敬的師長,也是校內少數願意欣賞與支持藝術的長官,他的反應讓當時的我耿耿於懷,我後來也沒有把這組作品繼續發展下去。不過,至今我的個人網站在【關於自己/About】網頁的置頂照片,放的仍是《自拍:茫視》這組作品中直視觀者的一張照片,內心仍希望能保有一種直視世人、不希望輕易妥協順從的態度。

湯景光個人網站-網頁截圖