吳明益《苦雨之地》小說筆記

2019年08月29日 星期四

幾年前曾去聽吳明益在竹東瓦當書店的講座

最後Q&A時有人問起作家未來的寫作計畫

他當時敘述了一些在腦袋中盤桓的麟爪鳳毛片段

希望有朝一日可以寫出來

後來聽說他的下一部小說出版

裡面有很多短篇

我想很可能就是《苦雨之地》這本咯

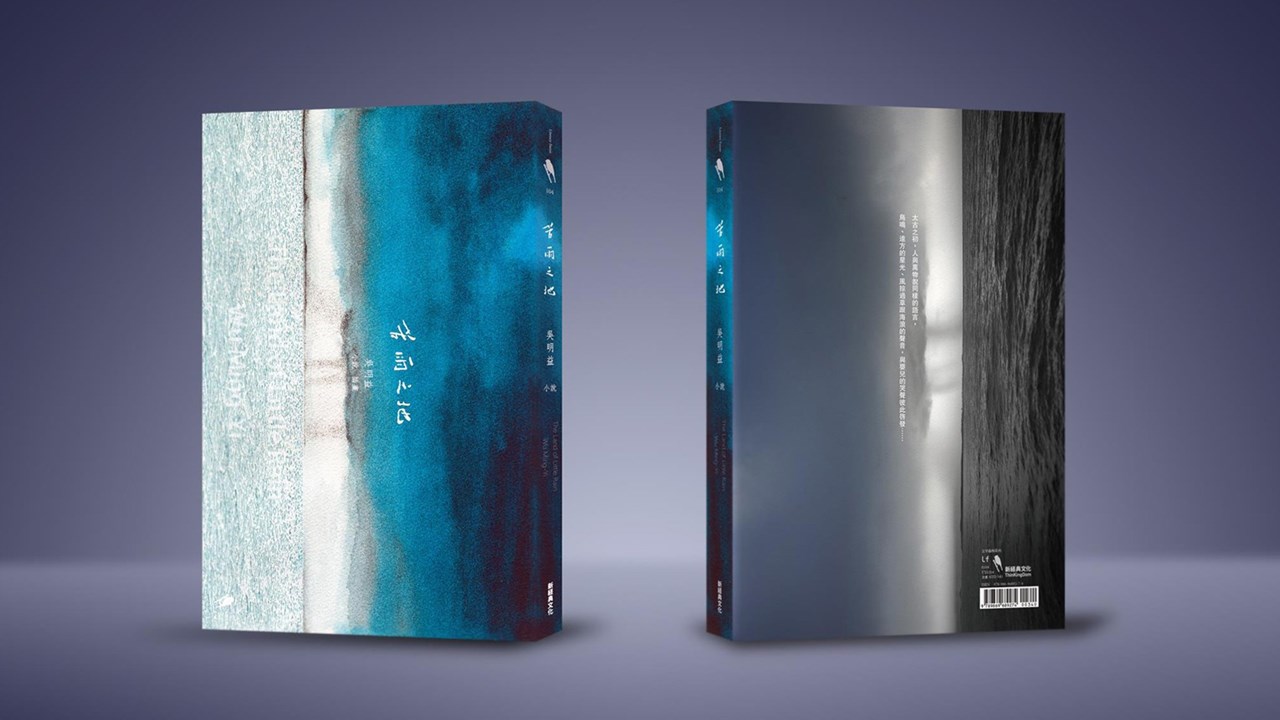

《苦雨之地》書封與書背(圖片取自網路)

一開始接觸這本書的內容

是帶著攝影社社遊去北美館參觀

看到「後自然:美術館作為一個生態系統」這個十分有趣的展覽

訝異於美術館雙年展居然展出文學作品

做了個跨領域的創舉

一位文青學生劉頤居然坐現場翻看完好幾篇,讓我欣慰後生可畏

團體行動時間有限

我則跟社長郭豫花了許多時間在看與討論其他展品

《苦雨之地》是一部以自然生態為引的小說

分成六個短篇

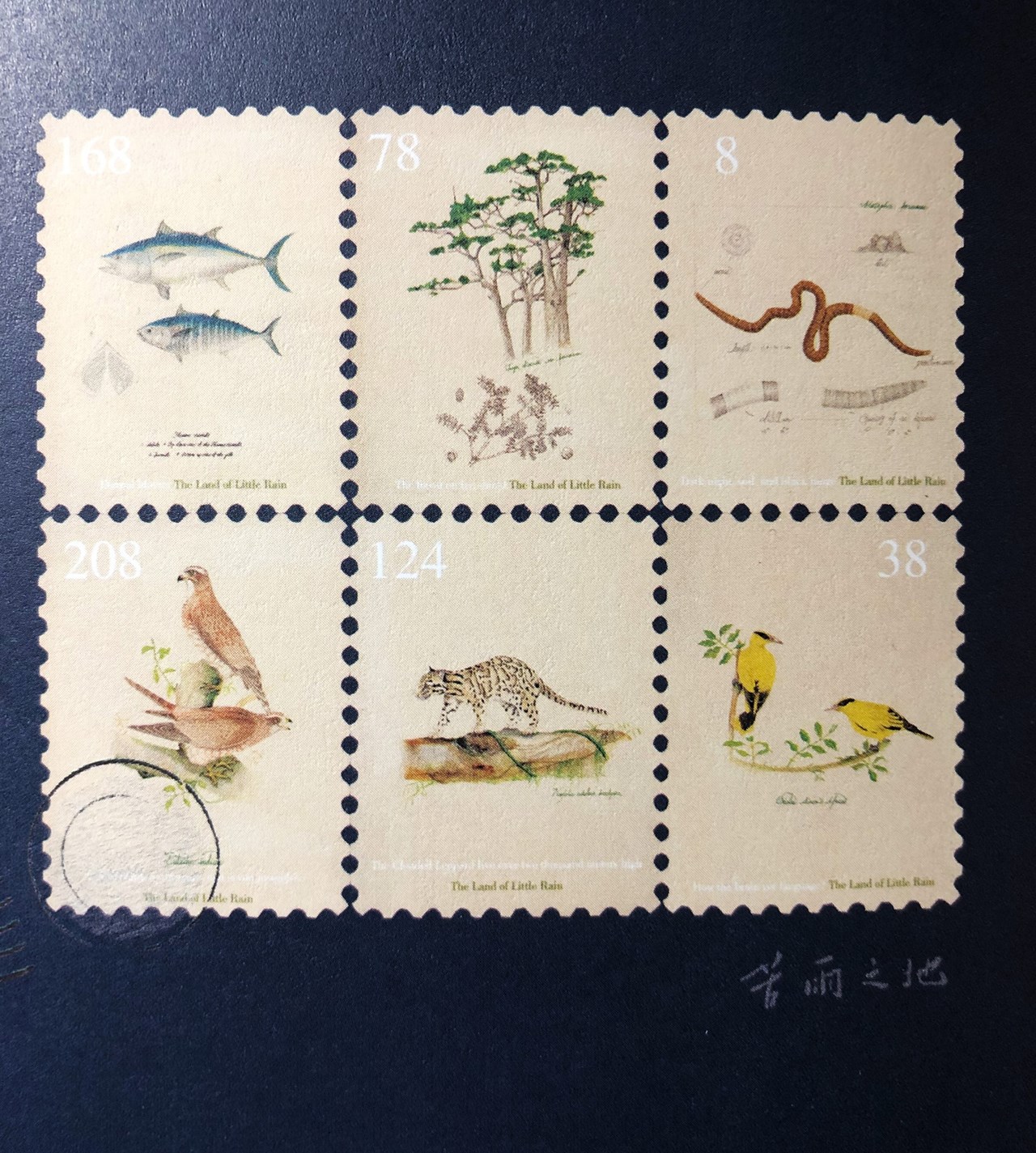

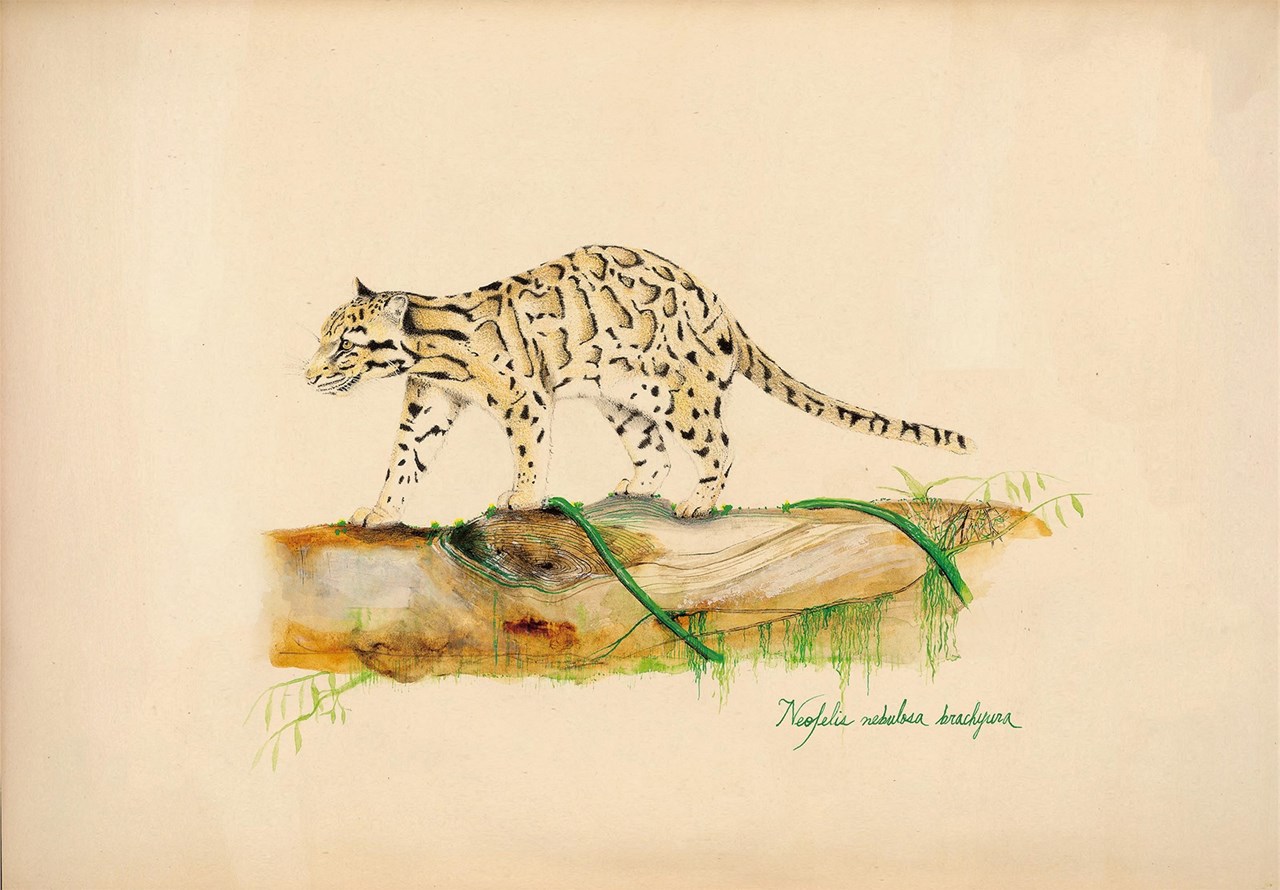

每篇小說都有一款以上的生物作為故事的精神象徵(也可以說成吉祥物吧XDDD)

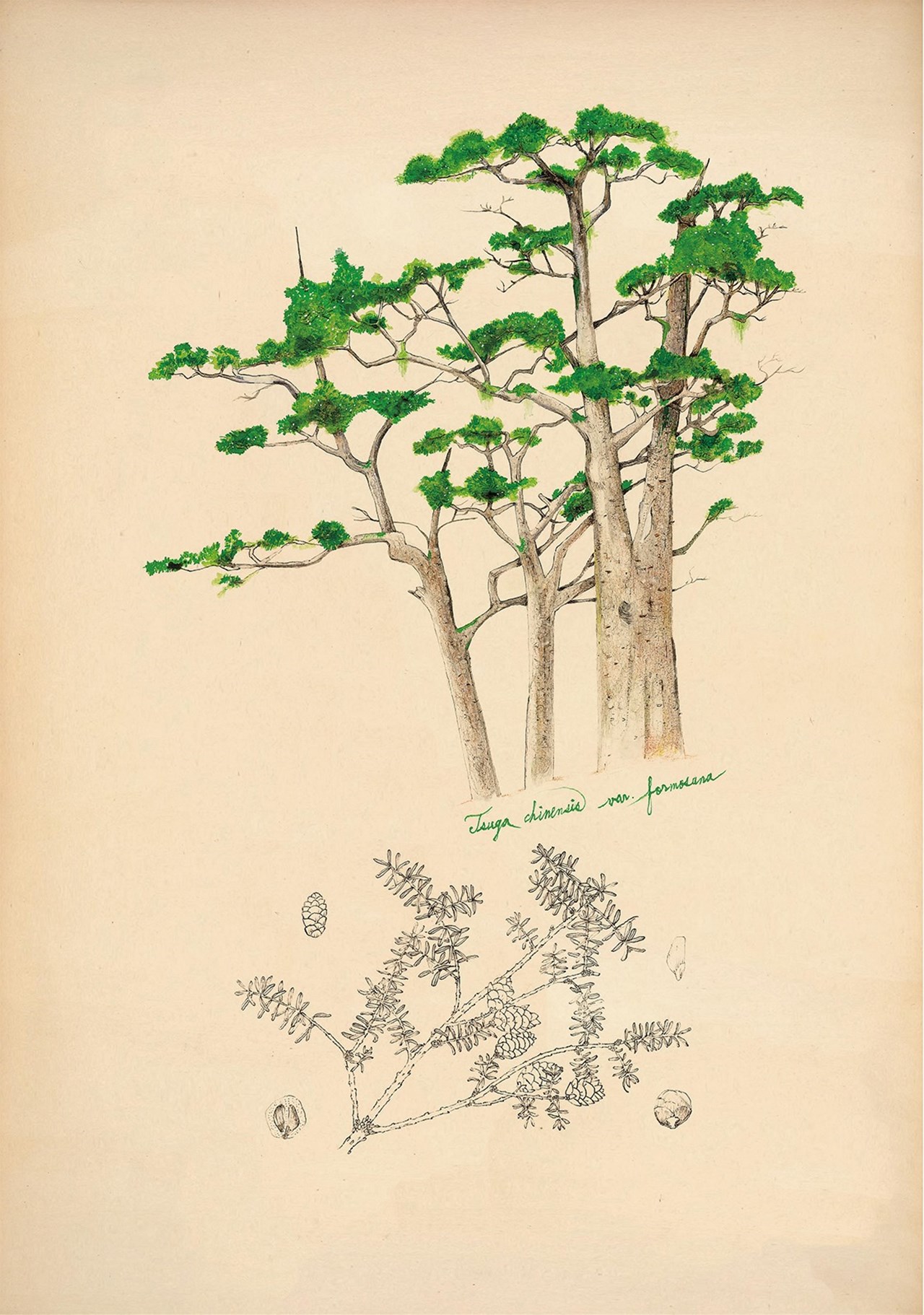

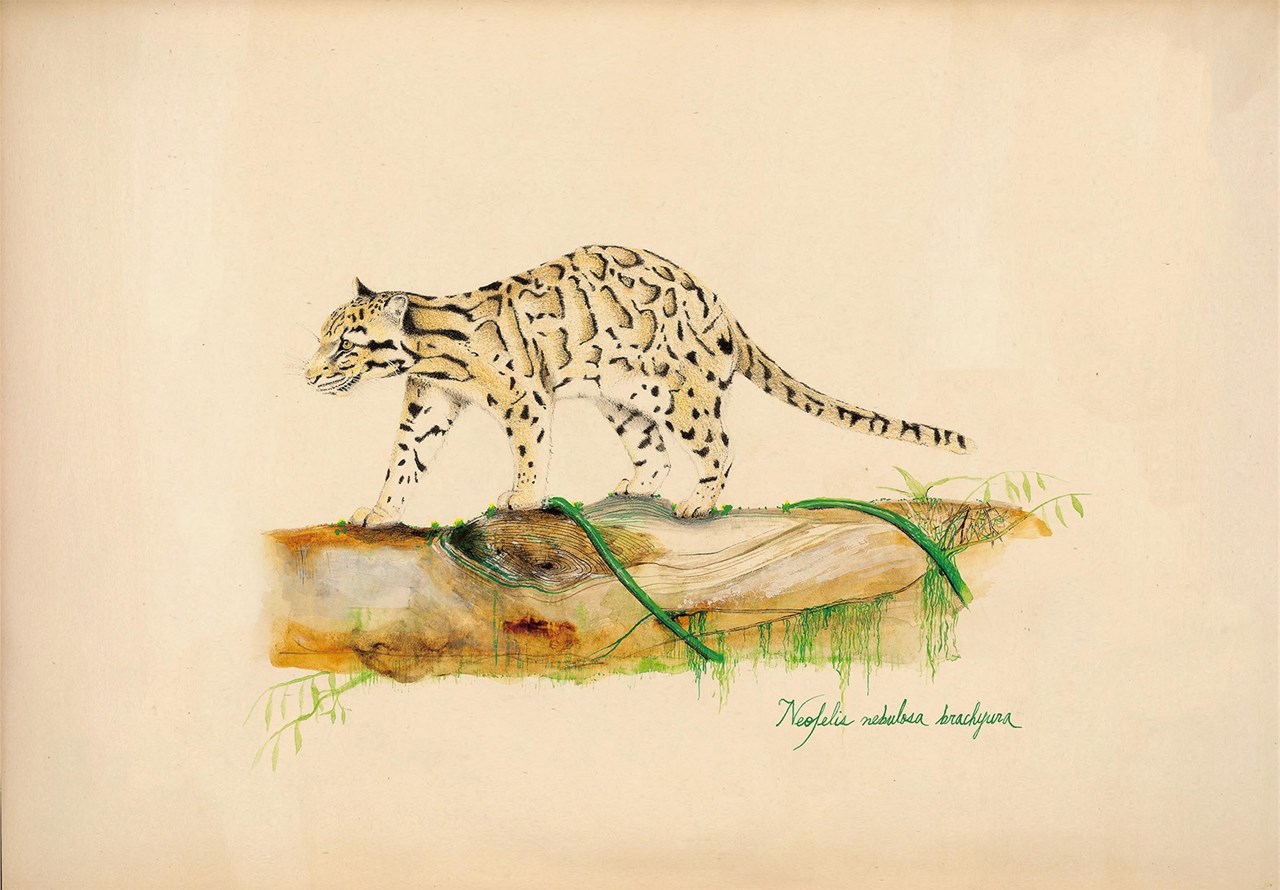

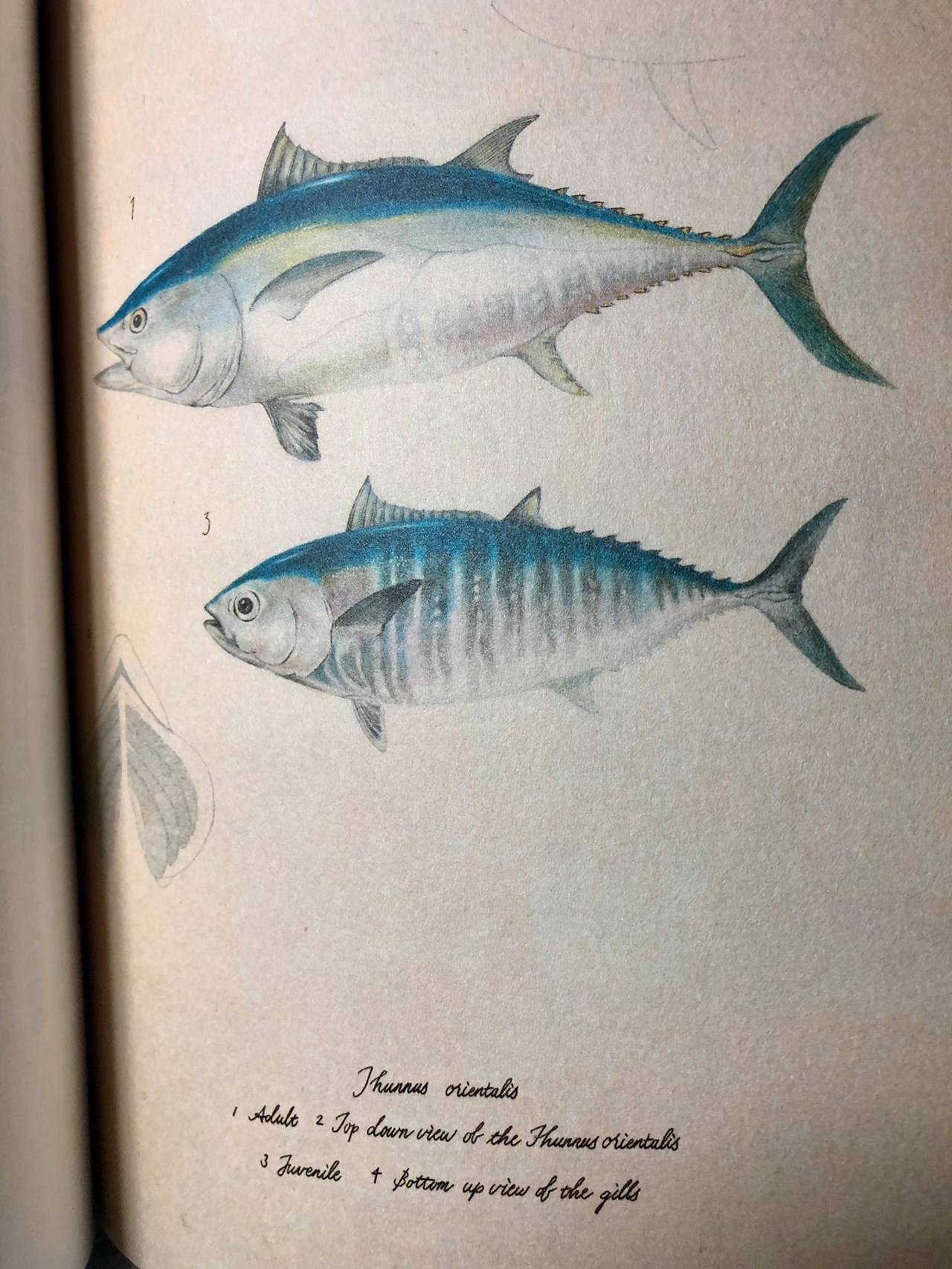

展場牆面展示了作者描繪這些動植物的六張插畫

說是以十八世紀科學繪圖風格進行繪製的

端莊娟秀而淡雅溫柔的色鉛筆調子

後來這些插畫也都有收錄在書中的每部卷首

以便讓讀者對這些生物的外觀樣貌有清晰的對照

從第一篇的蚯蚓雨蟲

第二篇的黃鶯、第三篇的鐵杉、

第四篇的雲豹、第五篇的藍鰭鮪魚、

第六篇的孟加拉虎

吳明益帶入了格物致知的科學精神

重點並非這些動物植物本身

而是人類與他們之間如何產生關係?

人向這些物種學習、提問

藉由研究、觀察、追尋這些生物的過程

在關係之間啟發了對生命的思索

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

北美館展場呈現六篇小說的標題、故事梗概、與插畫展示

作家引用了瑪麗.奧斯汀(Mary Austin)在《The Land of Little Rain》的一段話

作為本書的精神意旨:

你需要在這片土地經冬歷夏,等待時機。

松樹的果實需要用三個季節才能成熟。有些植物的根會在沙地裡休眠達七年之久,

直到遇上一次降雨才又重新開始生長,而杉樹五十年才開一次花。

我當時不很理解這部作品的深層意涵

它沒有直接點出什麼明確的人生啟示

等後來我整個看完全書之後,

對這段話有了如下詮釋:

孤獨而不受理解的大自然邊緣人,

進入看似毫無未來的絕望低谷期

若可以自我勉勵,繼續秉持著耐心、堅持下去

漫長的等待最終可以開花結果

在書的後記中,吳明益寫到:

等待的時間並不是什麼都不做,還是要在大太陽底下翻土,

還是要在凌晨去走魚市場,還是要到海上、進入山。

他對等待時可做的事,其實有更積進的想法

第二篇小說中引用王爾德的話:

如果你想要有一朵紅玫瑰,你要在午夜的月光下用歌聲孕育,

然後用自己的心臟的血去染紅它。

若想用心臟血來染紅玫瑰

得要藉由苦行式自我磨練才有可能達成吧?

展覽現場設有閱讀區

放了六篇小說的單行本

方便觀眾坐下看書

當時沒時間細讀,只把牆上掛的看了兩三遍

為了想知道作者在等待什麼、為什麼等待?

暗自期許自己要找機會把這本書看完

以便了解作品的全貌

上個月去蘭嶼時

民宿沒有電視,但有藍芽音響

用手機放一些輕柔音樂

有助於沉靜心緒、專心閱讀小說

慢慢看了前幾篇,回家後繼續看完。

吳明益的小說適合慢慢讀

文筆看來平淡而淺顯好讀

但裡頭故事劇情似乎蘊藏不少喻意

隱諱而難以捉摸

我很鍾愛這本書的封面封底設計

深淺不一的藍與白,雲與海交界

遠處落下一道又一道的雨瀑

這些奇幻美麗的景象

全都出自於同為水氣的迥異形態變化

令人對大自然海納萬物的豐富蘊含感到崇仰

到墾丁時我曾拍了類似海上雲瀑的照片

看起來彷彿遠方天空為了大地而哭泣落淚

當時很喜歡這張

在拿到小說之後

訝異著我的攝影居然與封底照片有著異曲同工之妙

攝影 / 湯景光,海中雨瀑於墾丁

《苦雨之地》書封書背的插畫與攝影彼此前後呼應著(圖片取自網路)

吳明益研究自然書寫

書中信手捻來各式動植物生態的知性描述

只是對於小說這種文體來說

人物內心刻劃與故事情節的結構顯得較為鬆散

作者不太直述具體的結局,點到為止

所以有時候較難進入他的言說情境中

或許這是詩人的習性吧!

喜歡保留多一些想像空間

老實說,《苦雨之地》整本書看完好一陣

我並沒有產生什麼具體的結論跟情緒

看完後的疑問多過於解答

許多思緒片斷而難以整合

這使得本篇心得的撰寫與重構的過程,便是企圖理解的法門

但並不是所有觀眾跟讀者都這麼有耐心花時間來進行拼組重構的

不過這也可能只是本人的理性認知與組織整合力出了問題

我得花非常多的時間來組構對這部作品的認知

小說行文舉重若輕

有時會用一兩句行為或狀態的客觀描述

將主角的悲痛點輕輕帶過

比方說,小說中提到

誰因為親人死了,所以就失能了

這樣的句子較未賦予個人主觀情緒的激情刻劃

作者曾使用過進入隧道跟失去恆星這樣的譬喻

把主人翁的沉重心緒轉化成輕飄飄的時空感

讀小說的感覺

彷彿作者帶著你不斷地奔走穿梭

飛翔在台灣的上空,眼花撩亂

看盡塵世間的貪嗔痴愛

一切也若有似無,點到為止

小說中這些被放逐的邊緣化的人們

大體上都有著對這世界的諸多困惑

人們做的一切事情

都沒有因果論,學不著什麼教訓

過多的細節描述,容易把人給淹沒

故事結局大多是開放式的

甚至莫名其妙、不知其所以然的發展情節

當時看不出這些困惑可以帶領人到哪裡去

始終在霧中,那些尋覓,看不到終點

等研讀過本書的後記跟一些評論之後

才逐漸歸納出

小說主人翁們多半在精神上提升到某種境界高度

例如成為朝聖者或精神嚮導

啟發其他同樣在黑暗中摸索的茫然人們

可惜那力量還不具有普遍性,只是個案式的Little rain

作者或許想透過寫作過程

爬梳人們可能如何在近未來安身立命

但還給不出人類未來應有的答案

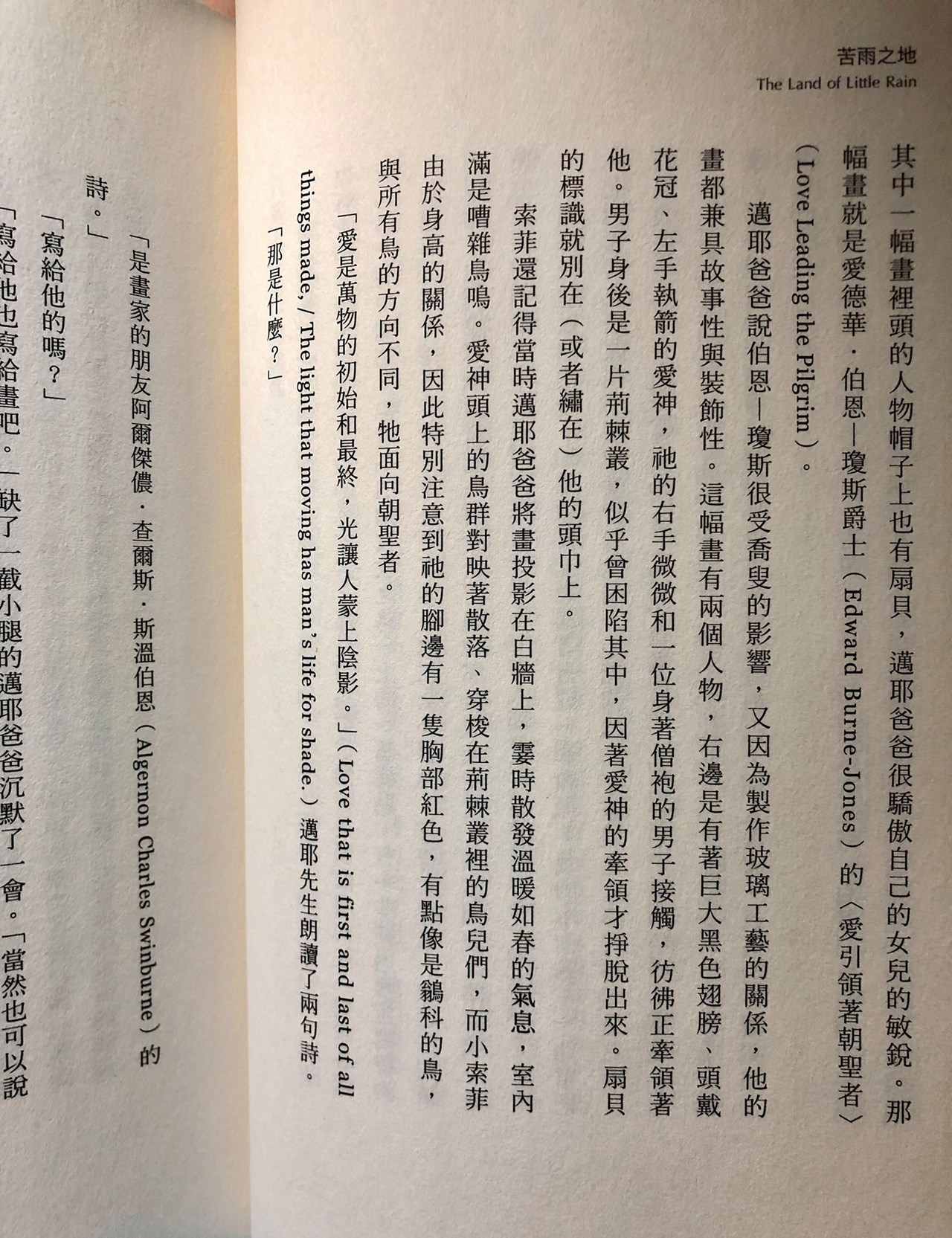

第一篇小說中提到

愛德華.伯恩.瓊斯爵士(Sir Edward Burne-Jones)的一幅畫

《愛引領著朝聖者 / Love Leading the Pilgrim》

我估狗了畫作,構圖單純,只出現兩個人

頭戴扇貝兜帽的朝聖者

在混亂的荊棘堆中迷失了

深色羽翼、戴著桂冠的愛神

一手以箭矢做為長杖支撐

一手牽引著朝聖者帶離荊棘

上方看似大樹的背景其實是一大群飛翔的鳥兒

這愛神像個戰士一般。

愛是需要守護的嗎?

愛德華.伯恩.瓊斯爵士的《愛引領著朝聖者》(圖片取自網路)

我反覆思索著第一篇的其中一句話:

愛是萬物的初始和最終,光讓人蒙上陰影。

我並非基督教徒

但蠻好奇在神學裡對造物主的看法

神學如何談論愛、如何看待光明與陰影

吳明益似乎認為作家是得要行走於黑暗才行

吳明益在《浮光》這本書中

曾提出創作是「生於火,浮於光」

只要讓想法浮現顯露出來

訴諸於各種媒介,文字也好,繪畫也好,攝影也好

以光浮現,就等於在尋找希望

自己也才有可能去影響與改變這個世界

翻拍自《苦雨之地》一書內文

《苦雨之地》六篇小說的主人翁

多是對動物生態懷抱著熱愛的社會邊緣人

有的熱愛蚯蚓雨蟲

有的熱愛鳥叫聲

有熱愛攀樹的,有想豢養猛禽的

也有人為了追尋已絕種動物而踏上不可思議的旅程

這些邊緣人多半是孤獨但意志堅定、頗具行動力的獨行俠

與他人有溝通的障礙,不適應社會

他們因為失去所愛

傾向自我放逐、棄絕於人世,隱遁入山林或海洋之中

一般這樣的人,通常就採菊東籬下,只能悠然見南山了

但作家在小說中賦予他們更多的期待(作者等同命運之神)

驅使他們勇敢踏上朝聖追尋之路

學習面對處理內心的傷痛

六篇共通的故事背景是科技網路更加發達的近未來世界

雲端裂縫網路病毒是六篇中共同的背景設定

人們有時會收到親密之人的信件鑰匙

信件主旨常以詩句般的標題命名來寄給自己

信裡頭收錄他們的人生秘密檔案如日記、照片、創作等等

雲端裂縫到後來還軟體升級成一棟VR房子空間,任人進入探索

這些病毒常讓主人翁內心受到極大影響

成為生命演化的轉捩點

小說其中每兩篇鋪陳了角色人物上的呼應與交集

故事架構跟人物遭遇也比較相近

不過各篇的調性、帶給人的感覺

都因為敘事視角的變化多端而有所不同

六篇中最吸引我的是第一篇雨蟲女孩的故事

其次是第二篇傾聽鳥聲、發展手語的自閉症男孩故事

這兩篇的敘事調性很哀傷,探討愛與失去

共同的特質是,都在探問愛是什麼?

愛是怎麼決定生成?

怎麼給予?

怎麼剝奪的?

文筆簡單,故事流暢

帶給我的震撼與餘韻不小

頭兩篇的共通點是

主人翁都失去了深愛與照顧自己的家人

喪失了被無私給予的愛,不曉得如何走出傷痛

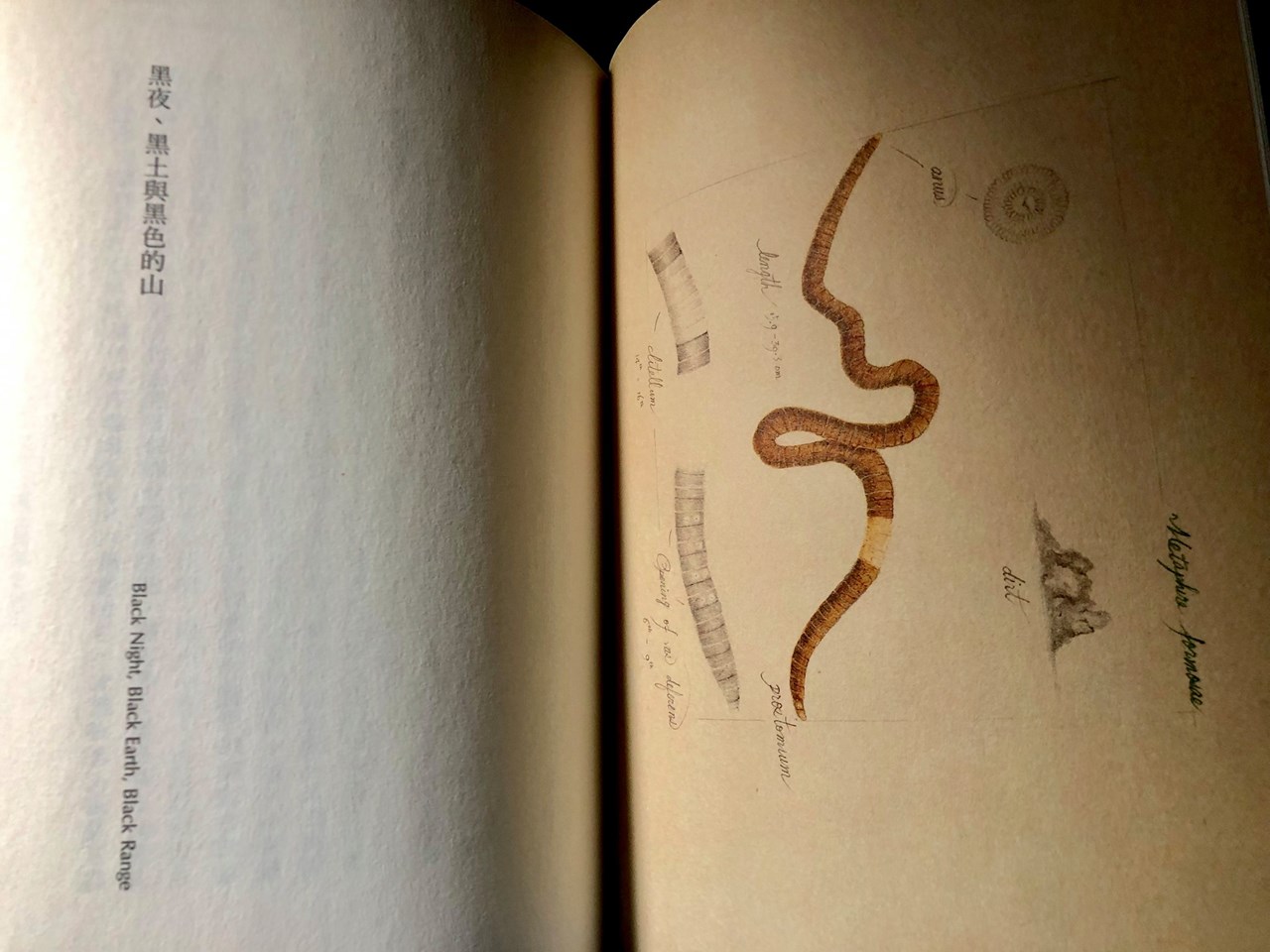

第一篇題名叫做〈黑夜、黑土與黑色的山〉

雖然作者在書前有另附上一頁的楔子

但我總覺得第一篇小說內文也有楔子的作用

第一篇的象徵生物是蚯蚓雨蟲

這也是我喜歡的動物之一

以前曾幾次特地到野外挖蚯蚓帶回家養在土中

外形奇特粗鄙、雌雄同體的蚯蚓

藏活在黑色土壤之下

默默將貧瘠大地改造成適合栽種植物的肥沃黑土

蚯蚓作為一種隱喻

開宗明義宣告朝聖者適合隱身行在暗黑幽谷中

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

第一篇故事是關於一對被領養的兄妹

主人翁妹妹是台灣山區的棄嬰

身材矮小,常被人欺侮

疼愛她的德國養父母給予她良好的教育

女主角深受神話學養父的啟發和影響

從對土壤的關注、從中孵育生命,進而愛上蚯蚓

成為研究雨蟲的田野工作專家學者

小說的結尾,女主角向山提問:

山上會有什麼樣的雨蟲,在翻動著黑色的泥土呢?

帶出了後五部小說同樣帶有雨蟲精神的主人翁們

第二篇〈人如何學會語言〉

透過鳥叫聲,串連視覺外貌與聽覺的關係

再從聽覺喪失,演變到手語動作的學習歷程

視聽這些感官知覺之間是否有什麼樣的聯通性

是否可以創生一種語言,幫事物命名與描述

小說最終的結果是達到某種詩意的想像語言

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

鳥類畫家的母親曾教導男主角狄子

筆觸要跟著心走,

唯有這樣,才能深入羽色的表象之下。

充滿愛的母親全心呵護照顧著自閉症兒子

父親卻受不了這樣的生活而離婚

失去了伴侶的母親因而失能、終致凋零而逝

留下男主角孤兒一人

愛是一種需要強大能量,

像鳥類順利換羽所需要的那類事物。

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

愛會鬆弛,愛會失能,愛也會被烏雲遮蔽。

雖然男主角的遭遇挺慘,同時失去愛與天賦能力

但作者仁慈地給了本篇一個美麗的結尾

這篇還有一個很有趣的片段

男主角認為他所愛慕的女孩

有著如黃鶯鳥叫聲的詩意:

「水草在溪流裡緩緩擺動」

寒冰曾經把生命之谷凍結起來

當愛出現,溪水解凍了,水草開始擺動

男主角因愛而獲得重生的力量

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

有關鳥叫聲與音樂的關係

可以聽聽小說中提到Olivier Messiaen的一首音樂〈鳥兒醒來/ Reveil des Oiseaux〉

第三篇與第四篇的敘事軸線改變

都是以劇中劇的雙軸平行敘事來鋪陳

第三篇〈冰盾之森〉

我蠻喜歡第一段女主角一人受困冰盾的描述

頗有極地求生的驚險動魄感

並把潛意識界的南極冰盾、與現實界的台灣杉林結合

結局很莫名地看不太懂

只能略為猜測是好的結局

女主角性格偏執並不討喜

所以這篇較難引起我共鳴

或許有人可以分享對這篇的深入剖析?

吳明益〈冰盾之森〉,2018,色鉛筆、紙本,38×26cm(圖片取自網路)

第四篇〈雲在兩千米〉

原本是律師的男主角

在喪妻之後失去北部工作

放逐自己般避居到南方窮鄉僻壤

延續亡妻生前的喜好--種花蒔草、寫作小說

他收到亡妻的雲端裂縫key

讀了她生前最後一篇未完成的雲豹小說

男主角於是跟隨亡妻腳步追索早已絕種的雲豹

繼承遺志將小說故事發展完成

吳明益〈雲在兩千米〉,2018,色鉛筆、紙本,26×38cm(圖片取自網路)

後來他游走在大武山林間

將影子與筆下男主角幻化成雲豹

呼應魯凱族將雲豹視為人類祖先的舊好茶傳說

終而讓男主角與夢中的雲豹結合

永遠在大武山林的異次元樹縫空間生活並繁衍後代

把古老原住民的起源傳說予以具身化

第五篇是〈恆久受孕的雌性〉

這篇故事不易理解

角色人物多、各自懷抱不同的背景與心事

故事較缺乏神秘感與詩性

(我也很期待有人可分享對這篇的深入剖析)

印象比較深刻的是

鮪魚這物種,原來是一種從不停止游動的生命鬥士

愛吃生魚片的我偶爾會大啖鮪魚片

並不曉得鮪魚有這樣兇悍而激烈的生物特性

只知蔥花配鮪魚碎肉吃是一大美味XDDDD

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

本篇裡頭有一段對戀人絮語的描述挺有意思的:

熱戀過的人必定都知道,一個人對另一個人傾心談話

一個月就會把自己的前半生消耗殆盡。

這是否表示,以口暢談人生

若規定內容不可重複,人生也談不了太久喔?

圖片翻拍自《苦雨之地》一書

最後第六篇是〈灰面鵟鷹、孟加拉虎和七個少年〉

若把本篇題名改為通俗一點

可以改為「當你飼養的寵物是傲驕的猛禽時」

本篇以中華商場、天橋上長大的孩子為第一人稱

描寫他眼中的舅舅,一位奇男子

這篇行文充滿人情味

可能是因為作者描寫自小生長的中華商場的緣故

書寫口吻變得親切許多

跟其他篇帶給人的疏離感很不一樣

主角的舅舅對於豢養老鷹與孟加拉虎十分執著

這些猛禽事實上不適合被人類豢養

牠們需要自由

在人類世界中,他們只能被關在狹小籠子中

終日抑鬱且會喪失飛翔的天賦能力

吳明益〈灰面鵟鷹、孟加拉虎和七個少年〉,2018,色鉛筆、紙本,38×26cm(圖片取自網路)

書末的後記提到戈馬克麥卡錫的小說《長路》

裡頭描寫一對父子在文明的廢墟裡獨行的故事。

父親在兒子睡著時的低語

像是安魂曲:「萬物生降於哀戚與死灰。」

我猜這段話有可能是受到塔可夫斯基《潛行者》電影所影響

片中男主角睡著時

他老婆的聲音朗讀著末日啟示錄

畫面帶到一連串在淺水灘流底下被遺棄已久的物件

而吳明益對這世界仍抱存一絲希望

於是把此句改寫為「萬物生降於哀戚但非死灰」

後記還點出了這本書的主要意圖:

我想藉由小說這種形式,

去設想人跟環境關係的異動、人與物種之間的關係,

也為了去感受人做為一種生物的精神演化,

特別是在我所生長的這個島國臺灣。

吳明益雖然本人是環保尖兵

但他在本書中並未倡導什麼環保意識

環保意識是人類自覺所作所為對自然環境所產生的傷害破壞

而從事保護環境的作為,甚至推廣宣導觀念

本書的讀者只隱約感受到主角們處在生態已遭受破壞的近未來

所懷抱的末日絕望感

若從環保意識來檢視台灣島的處境

或許看不見值得期待的未來

作者仍期許人類可以透過接近自然與物種來學習

在精神上進行生態演化

最終送給讀者一首歌《到我懷裡來 / Into My Arms》

因為他相信這世界還有愛