朴贊景〈關於新都內〉文章中譯

2025年11月23日 星期日

朴贊景《新都內》六頻道錄像裝置,2008

〈關於新都內:一些關於傳統與崇高的零散觀點〉

On Sindoan : Some Scattered Views on Tradition and “The Sublime”

韓文作者/朴贊景(Park Chan-Kyong),2010

中譯/湯景光

本篇文章是我嘗試整理《新都內》(”Sindoan”, 2008, 45 mins)影片製作背景的思緒所寫的。

1.

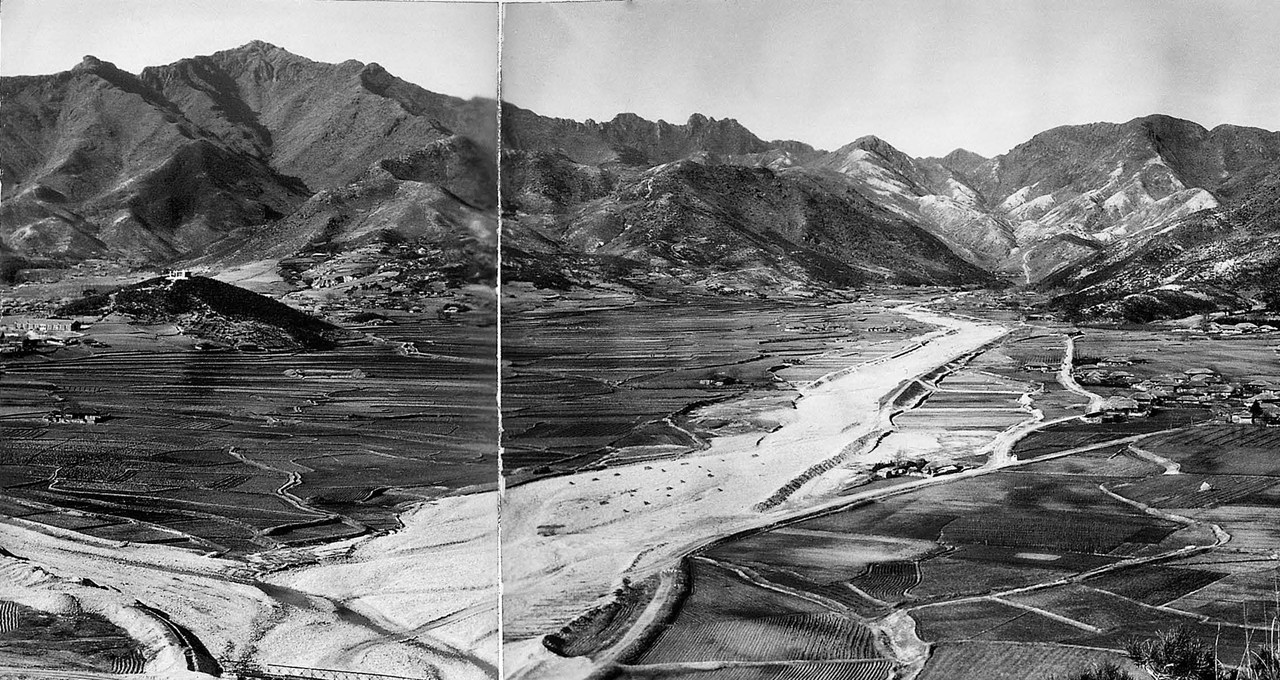

有一次我偶然之間與雞龍山(Mt. Gyeryong)相遇,一股難以言喻的震撼向我襲來。當時山上覆滿白雪,但在滿月的光暈映照下,即便在深夜,整座山仍以壯麗的完整姿態展現在我眼前。

和韓國其他多數的大山不同(那些山常常被周圍的山峰遮蔽,很難一次看清全貌),雞龍山屬於「平地突起型」的山脈,因此從遠處就能看見它清楚的整體輪廓。

我不知道白頭山、喜馬拉雅山或阿爾卑斯山是否會帶來更強烈的震撼,因為我從未親眼見過它們。然而,對我來說,這已經足夠了。

新都內地區

我猜想,那次經驗可能接近西方美學中所說的「崇高(Sublime)」。崇高理論是伴隨後現代主義才被引入韓國的,而似乎在 2001 年 9月 11日事件後又重新興起。在此之前,若回頭觀察西方社會近代的文化,也可以看到崇高美學在不同創作類型中的反覆復活,例如:德國新浪潮導演荷索(Werner Herzog)的電影《吸血鬼:諾斯費拉圖》(Nosferatu),借用了弗里德里希(Caspar David Friedrich)的風景畫、模擬泰納(Turner)暴風雨海景或其他浪漫主義畫家廢墟意象的災難電影;以及科波拉(Coppola)《現代啟示錄》(Apocalypse)中將原始的祭祀儀式進行蒙太奇處理等。如今,相較於崇高的理論本身,崇高美學的影像與聲音的再現方式,也已成為韓國視覺文化常見的一環。

Caspar David Friedrich,《瓦茨曼山(The Watzmann)》 ,1824-25. 油畫畫布,135 x 170 cm

荷索(Werner Herzog)的電影《吸血鬼》(Nosferatu)劇照

Joseph Mallord William Turner《Snow Storm - Steam-Boat off a Harbour's Mouth》,1842

更進一步說,如果「崇高」這個概念本身是以人類有限性為前提(例如面對死亡、大自然、永恆之類的體驗),那麼它就不是西方獨有,而是全人類共通的經驗領域。若依照康德的說法,崇高可以被視為人類普遍的經驗(即使康德本人仍區分出「較接近崇高」與「較遠離崇高」的民族),那麼我們也可以試著探索崇高在韓國與東北亞文化中如何運作。

因此我的問題是(雖然至今仍沒有明確的答案):「崇高在韓國與東北亞文化中,曾以何種方式展現?如果某些傳統能與崇高相對應,那麼我們現在能以何種方法創作藝術?而這些再現又會具有什麼意義與價值?」

泰國導演阿比查邦著名的電影《熱帶幻夢》(Tropical Malady,2004)中,男主角一路穿越奇異的場景,走入一片幽深深邃的叢林,突然進入一個能與動物交談的神話時空。他在夜裡迷失在叢林深處,最終,與一隻老虎(或老虎的幽靈)面對面相遇。

阿比查邦《熱帶幻夢》(Tropical Malady)電影海報

一方面,我懷疑《熱帶幻夢》是否是另一種現代版的東方主義(Orientalism);但另一方面,我也對其中的情感產生強烈的共鳴。那是一種什麼樣的情感呢?而這種感性或許與我童年的一段記憶相平行:那時我跟著父母到深山裡的一座寺廟,參加遠房親戚去世後第四十九天的法事,在燭光與香煙之間,我看見金色的佛像、佛教諸神與山神的畫像。又或者是,我在博物館裡看到的、描繪奇岩怪石的東方古畫。這些經驗在我心中(也可能在所有人心中)喚起了一種最重要的人類情感:「恐懼/敬畏」(fear/awe)。

【英譯補注】

「49祭」(The mass of the forty-ninth day)之所以這樣命名,是因為它在一個人過世後的第四十九天舉行。這原本是一種佛教儀式,基於這樣的信念:亡者的靈魂在沒有身體的狀態下徘徊四十九天,直到再度轉世。在今日的韓國,四十九日彌撒不僅廣泛由佛教徒實行,也由不同宗教信仰的民眾,甚至是無宗教者所採用。

【筆者補注】

在韓國文化中,逝者離世後的第49天(稱為「49祭」或「49재」)是一個重要的祭祀日,源於佛教傳統,認為亡魂在49 天內會經歷中陰身階段(介於死亡與轉世之間的狀態),並在第 49 天決定其轉世的去向。

這種恐懼與敬畏的情緒,由於長年在身體與文化裡沈澱,自然會與某個在地的自然與文化結合而成形。從這個意義上說,雞龍山並不是「韓國版的阿爾卑斯山」,而是與雞龍山這個「特定場所」的美學緊密相連的存在。

當然,也有人會質疑:難道我們這一代在城市裡成長的人,與這些記憶不是早已斷絕了聯繫嗎?這些情緒會不會只是硬編出來的?但值得注意的是,也會出現情況正好相反的一面:正因為這樣的斷裂,使得在深山中突然遇見的庵堂與古寺顯得更突兀、更難以解釋,並帶來某種衝擊。

從 1990 年代由柳洪俊(Yoo Hong-jun)《我的文化遺產踏查記》(My Survey of Cultural Heritages)所引發的傳統文化(特別是旅遊)熱潮,再加上 Google Earth 等技術使世界變成巨大的影像檔案庫——古老的、幽暗的、令人恐懼的事物,反而越來越難找到棲身之處。

【英譯補注】

柳洪俊是一位知名的藝術史學者,並曾於 2004 年至 2008 年擔任韓國文化財廳廳長。他於 1993 年出版了《我的文化遺產踏查記》第一卷,這是一本面向大眾的旅行記與個人隨筆,主張韓國各地散落著許多尚未被辨識或重視的文化遺產。此書一出版便立刻成為暢銷書,並促成之後兩卷的出版,三卷合計銷售約 220萬冊。

當詩人金芝河(Kim Ji-ha)幾乎以近乎天真地熱情、不斷強調「海月哲學」的重要性;當小說家崔仁勳在消失的高麗古寺遺址前感到深深的哀傷——我們真的無法理解那種情感嗎?此外,當作家金聖東作品中的佛教救贖之夢,或林權澤導演電影裡執著於傳統文化的那種「韓國式浪漫主義」愈發陷入危機之時,它反而變得更加迫切、更能打動人心,不是嗎?

【英譯補注】

金芝河是韓國1970年代「民眾藝術」(Minjung Art)和民主化運動的精神領袖之一。金芝河最廣為人知的作品,可能是他的詩〈五賊〉(Ojeok)。這首詩於 1970 年 5 月刊登在《思想界》雜誌上,是一篇尖銳批判並戲仿當時腐敗政權的作品。金芝河最終被以違反《國家保安法》定罪,並被監禁了一百天。

「海月(Haewol」是崔時亨(1827–1898)的字號,他是東學運動的第二代領袖[東學的創始人是水雲·崔濟愚(Suwun Choi Je-wu)]。「海月哲學(Haewol Philosophy)」指的是崔時亨對東學思想的詮釋,他將其整理成便於平民百姓實踐的形式,因為當時東學的信眾多為農民與普通人。

崔仁勳(Choi In-hoon)被視為韓國現代文學的重要代表之一,以其存在主義色彩濃厚的作品聞名。例如,他 1960 年的小說《廣場》描寫一位年輕知識分子企圖在南北韓、共產主義與資本主義的二元對立之外尋找第三種可能的思想位置,但最終失敗,並選擇自殺。

小說家金聖東(Kim Seong-dong)於 1978 年以〈曼陀羅〉(Mandara)一作在《韓國文學》雜誌上出道,並獲得當年的新人獎。該作品在 1980 年經過修訂與擴寫後出版,故事描寫一位年輕佛教修行僧在修行中的困惑與掙扎,他最終悟到真正的修行之道不在於獨自禪修,而在於與他人的相遇與關係。之後,該小說被導演林權澤改編為電影,是韓國宗教電影中的唯美大作,曾獲第20屆大鐘獎最佳影片。

林權澤(Park Saeng-gwang)是韓國最知名的電影導演之一,被稱為「韓國電影教父」,他自 1962 年起已拍攝超過一百部作品。林權澤的電影多以韓國歷史為背景,並探討現代性下的韓國文化認同議題。他的作品在國際影展上廣泛放映,並獲得許多國際獎項。

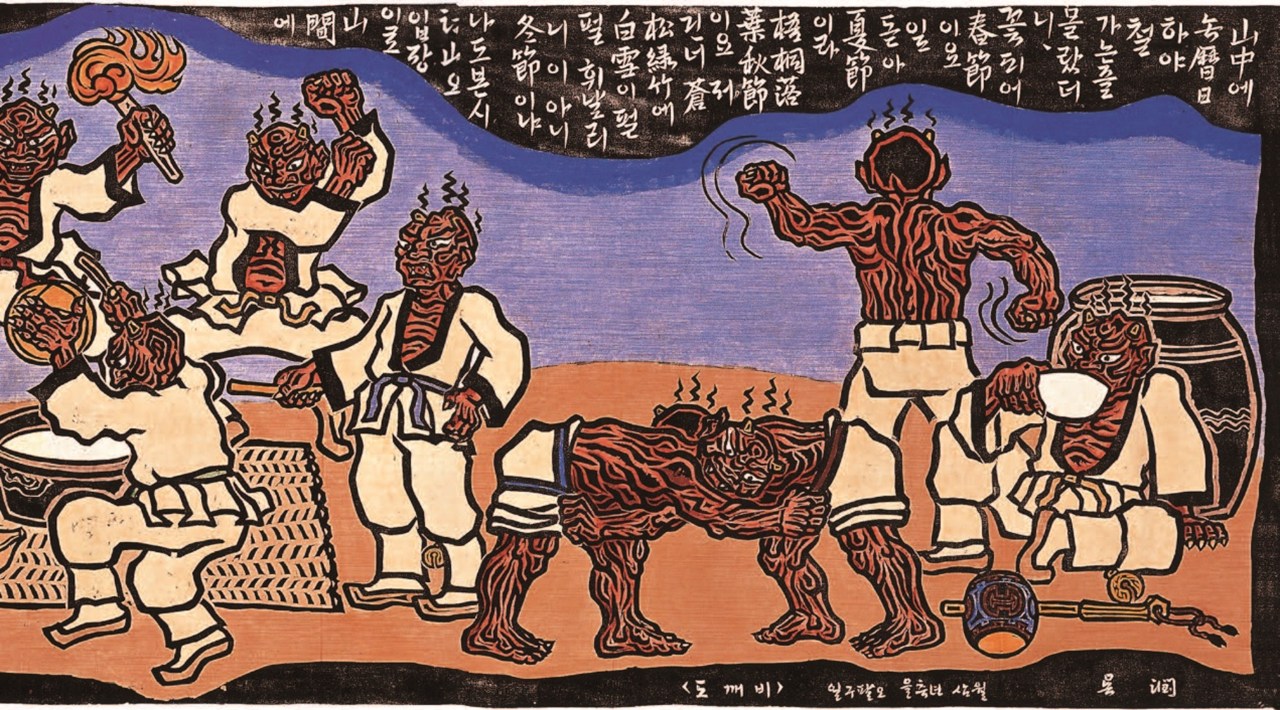

再看看藝術的例子:朴生光(Park Saeng-gwang)如符籙般的巫師畫、吳潤(Oh Yoon)詼諧幽默的鬼怪圖、閔正基(Min Joung-Ki)筆下奇異的金剛山圖(Mount Geumgang)——這些都在呼喚某種「恐懼/敬畏」的感性。

朴生光(Park Saeng-gwang)如符籙般的巫師畫

吳潤《鬼怪》局部,91×128㎝

閔正基(Min Joung-Ki)的金剛山(Mount Geumgang)

, 1999, 油畫畫布, 333x224cm

【英譯補注】

畫家朴生光(박생광,Park Saeng-kwang,1904~1985)在殖民時期受過日本畫(Nihonga,即現代日本風格繪畫)的訓練,因此在他早期的創作生涯中,常被批評作品帶有「日本色彩」。1970 年代後期,他開始走遍全國,研究傳統建築與藝術風格,之後便將一生投入於發展具有韓國本土性的美學。

版畫家吳潤(오윤,O Yoon,1904~1985),其父親是小說家吳英洙,他以木刻版畫知名,他的作品常以粗厚線條描繪農民、工人與舞者,並以極具動感的構圖呈現。他被視為 1980 年代「民眾美術」(Minjung Art)運動中最具代表性的藝術家之一。

畫家閔正基(Min Jeong-gi)在 1980 年代初期,最初以「現實與發言」藝術家團體成員的身分活動,也與「民眾美術」運動密切相關。他早期的畫作常運用俗豔、帶有 kitsch 風格的人物形象來表現日常生活中的社會矛盾。自 1990 年代起,他轉而專注於風景畫,將他對韓國傳統山水畫的深度觀察與西方油畫技法結合,形成獨特風格。

「恐懼/敬畏」這種情感,毫無疑問是由在地的自然與文化所形塑的,因為它們始終深植於我們的經驗之中。從這個角度來看,雞龍山並不是「韓國版的阿爾卑斯山」,而是與自身獨特的「場域性美學」相連結的存在。

當然,有人可能會質疑:我這一代的都市文化是否早已與這種美學斷裂?或者,我是不是正在硬套理論?但反過來看,也完全可以提出相反的論點:正因為深山裡的庵堂與古寺遙遠難及,它們反而更讓人感到意外、難以解讀、甚至震撼。

對於這些文化人物所屬的那一代人而言,將韓國的傳統文化與自然連結起來,似乎是一種重大課題、甚至可以賭上一生的壯舉。他們的確有人走向神秘主義,有人投入「文化民族主義」,但他們的努力仍然具有價值——那是一連串持續不斷的呼喊,試圖糾正西方文化與韓國文化之間過度且暴力的失衡。(當然,我們理所當然應該警惕某些荒謬的保守品味,例如首爾大學美術學院東洋畫科的某些傳統主義,或像李文烈那種的右翼民族主義。)

【英譯補注】

作家李文烈最廣為人知的作品,可能是 1987 年的小說《我們扭曲的英雄》(Urideul ui ilgeureojin yeongwung)。小說以小學生之間的故事作為寓言,探討政治與權力問題。該書為李文烈贏得 1987 年度著名的李箱文學獎,並於 1992 年被改編為同名電影。自 1990 年代中期以來,李文烈透過演講、報紙社論與文學作品,逐漸成為韓國代表性的保守派聲音之一。

然而,即便是那一代,大多數人至少都親身經歷過「城市—農村」的落差,或「開發速度戰」所帶來的劇烈變動;那麼對於我這一代(尤其像我這種在首爾出生、在高樓公寓中長大、受天主教教育的人),韓國的傳統文化,特別是傳統的宗教文化,從一開始就是陌生的,並且在某種程度上,是屬於想像而非現實,這就是明顯的差異。

也因此,我總是把「處理傳統」這件事一再拖延,就像病人不願去醫院、學生不想寫功課一樣。然而,事情拖得越久,只會變得愈沉重。最後,它就像一塊你一直懶得移開的石頭——你會一再被絆倒,最終在某個時刻後悔不已。

那麼,這種對傳統一再拖延又一再回頭的現象,會不會成為一種執念?又或者,它是一種尚未被清楚定義的智慧?至少有一點是確定的:無論是執念,或對某種智慧的預感,傳統都是某種觸動「無意識」的東西——它像一隻手抓著你後頸,一種干擾「我的現代化」的魅惑力量,或者用現在的說法,是典型的「他者」。我因為自己「與此物保持隔閡、脫節」而產生的焦慮不安感,似乎總讓我的思考力與文化感知接受力變得殘缺。

因此,比起重建傳統或現代化本身,我更感興趣的是:傳統作為「他者」的存在、它像鬼魂般出沒,神祕難解,像是一種「地方傷口」——它只有症狀,卻難以找到清楚的科學診斷。如果說現代性是近期歷史中的創傷經驗,那麼,傳統就是這創傷留下的傷口。

3.

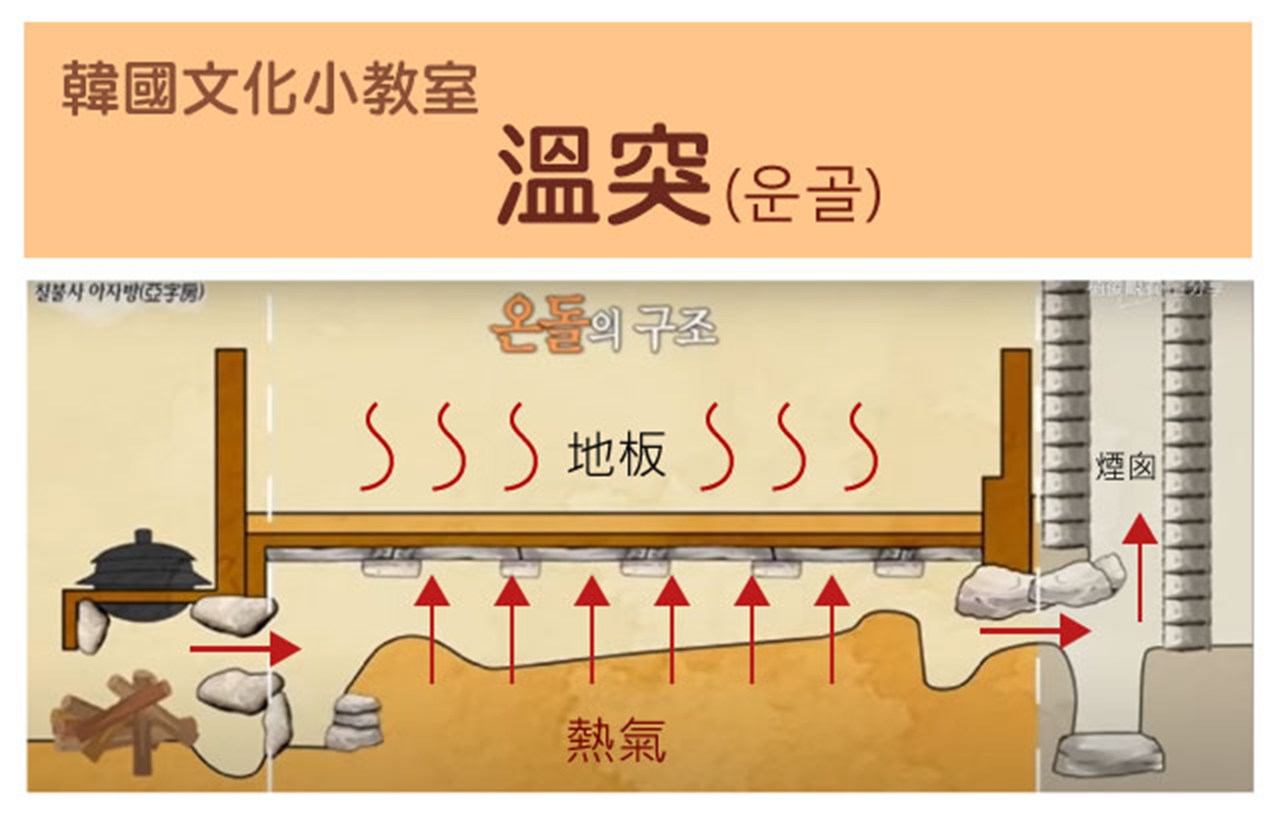

在韓國的傳統文化中,有像「溫突」(韓式地暖)這種仍存於現代日常生活中的例子,但真正最古老、生命力最頑強的,恐怕是「宗教文化」。我們不必再強調:在傳統社會中,宗教與神話比起現代社會,更深刻、更日常地與人們的生活黏合在一起。

另一方面,傳統社會的宗教文化與神話體系,也是在現代化進程中與之產生最尖銳衝突的部分,因此最終成為被埋藏最深的東西。傳統的宗教文化,正是創傷中的創傷。

舉例來說,在我們的歷史中,與日本帝國主義最激烈對抗、卻也最慘痛被擊敗的,就是「東學」(Donghak,東方之學)。可以說,東學是韓國現代化歷程中最大、最深刻的歷史創傷。

【英譯補注】

東學(Donghak,即「東方學」)是朝鮮宗教,由崔濟愚(Choi Je-wu)於 19 世紀 1860 年代創立。當時,腐敗衰弱的朝鮮王朝(1392–1910)已進入末期,外國勢力對朝鮮及東北亞的侵入與影響日益加劇。崔濟愚針對內憂外患,宣揚對天神的單一信仰(monotheistic god of heaven),這一觀念早已存在於朝鮮本土信仰體系中。雖然東學可被視為早期現代朝鮮的本土主義與民族主義實例,但它同時融合了其他源自外國、卻在朝鮮長期存在的宗教元素,如儒教、佛教與道教。

東學既是政治哲學,也是宗教,提倡民主、平等與人間樂土,因此很快在農民階層中獲得追隨者。東學很快成為農民起義的思想基礎,崔濟愚被指控煽動自 1862 年開始的游擊戰,並於 1894 年被逮捕處決。其後,領導權由崔時亨接手。同年,一場大規模革命爆發,反對政府與掌權的兩班(文官貴族)階層,以及逐漸侵入朝鮮的外來勢力,如基督教與日本。起義主張社會改革並驅逐外來影響,對朝鮮王朝構成嚴重威脅,但最終被日本軍隊及親日勢力鎮壓。

儘管東學農民革命最終失敗,但它促成了現代化改革的努力,並促使大韓帝國(1897–1910)的建立。同時,它也直接引發了第一次中日戰爭(1894–1895),爭奪朝鮮半島的控制權及日本日益增長的影響力,最終導致朝鮮於 1910 年被日本吞併。

那麼,「東學」在今日的境況又是如何呢?

雖然崔時亨(Choi Shi-hyeong,號稱海月)的思想偶爾會在生態運動中被復興,但它的力量相當微弱。與韓國眾多大型教會那些龐大華麗的基督教大型哥德式教堂建築相比,位於首爾安國洞的天道教(Cheondo-gyo)寺廟顯得十分寂寥淒涼,形成鮮明對比。

左圖:基督教忠賢教會。右圖:安國洞 天道教中央大教堂

在天道教為傳教目的而製作的CD中,可以聽到東學的主要咒語「侍天主」(Shicheonju,也是作者《新都內》作品的第四部影片主題),但聽起來令人沮喪,因為它被悲傷地編曲成了西方古典聲樂歌唱風格。那佛教又如何呢?

現今,佛教寺廟的處境令人惋惜,它們被翻修以容納巨大的鍍金佛像,並以偏離傳統寺廟設計格局的無知方式進行擴建、破壞得面目全非。

至於道教門派(修仙、道家修煉傳統),能夠以「國仙道」(Gukseondo)和「丹學仙院」(Danhak Seonwon)的面貌倖存下來,這是一個了不起的成就。然而,它是否除了作為一種健身方法之外,是否還具有任何文化意義?也令人懷疑。

巫俗呢?儘管薩滿教以驚人的韌性「頑強地」持續存在,但從宏觀的角度來看,它似乎已屈服於自身的變遷,越來越陷入祈福求財的層次,在這過程中,它甚至比過去變得更「不文化化」、更像是一種非文化現象。

左圖:文慶莊(Mun Kyung-jang) 1998 年在雞龍山附近建立了另一個東學教派。右圖:東學「真進教派」的靈符

在以上這樣(傳統宗教衰弱)的背景之下,我反而期待:在這些仍殘留的「失敗的(傳統)宗教文化」痕跡之中,或許有機會遇到某種尚未被殖民化的文化能量。

在這一點上,我們有必要回想一件歷史事實:韓國的傳統宗教文化(例如巫俗薩滿教和道教,以及二十世紀之交出現的新興民族宗教),不僅在將儒教定為國教的朝鮮王朝時期受到壓制,在日本殖民時期和現代化進程中也始終遭到壓制。

如今,隨著西方化與全球化的到來,民間信仰與傳統宗教如今多被視為旅遊資源景點、民俗展示,或是一種神祕主義的產物。因此,我們習慣用「精緻教義」的標準,來批判韓國的民間信仰、新興宗教、山神信仰等等。

我並不認為這種標準本身是錯誤扭曲的,然而,在社會大眾心中存在一種根深蒂固的深層印象:禱告比咒語更純粹,宗教符號比巫符(薩滿教的護身符)更有邏輯,基督教聖歌比佛經更高雅。就像「上帝」(Sangje,字面意思是「居於上位的統治者」)原本是對「God」的字面翻譯,但現在「God」似乎比「上帝/Sangje」更高級;又如葡萄紅酒被視為健康飲品,比傳統的馬格利(makkulli,未過濾的韓國濁米酒)更受青睞一樣。

然而,事實上,過去一百年在韓國快速發展的諸多制度化宗教中,大多坦然使用祈求好運富貴、追求神祕體驗、化解怨念與獲得狂喜的儀式。在韓國的宗教研究和民俗文化研究領域中眾所周知:韓國的基督教和其他宗教大量吸收了薩滿教的巫俗信仰元素,孕育出一種帶有濃厚神秘色彩的特有「韓國宗教文化」。

外來宗教越是借用地方文化傳統,它們就越有必要與自己所定義的「迷信」區分開來。而當外來宗教不斷試圖將自身與迷信劃清界限時,那些本土信仰——地上的天國、老虎、山神、上帝(Sangje)、閻羅大王、藥師佛,以及無數其他神祇——卻反而在它們的「反迷信」行動中,毫不知情地依然活躍且生機勃勃。

【英譯補注】

閻羅大王(Great King Yeomra)是佛教神話中地獄的統治者與亡者的審判者。「閻羅」是梵語 Yama Raja(閻摩羅王)的漢語音譯,這位憤怒且可怕的神祇常見於佛教畫作及寺廟的大門上。藥師佛,又稱醫王佛,是印度藥師如來(Bhaisajyaguru)在東北亞的化身。在大乘佛教中,藥師佛被理解為釋迦牟尼佛的療癒面向。

在這裡,我們發現了一種逆向解讀情況的可能性:與其說傳統民間信仰因西方宗教精神的影響而被改造與削弱,不如說,整個轉化過程,其實是傳統信仰在存亡威脅時所做出的創新回應與自我調整。

在判定天主教(Catholicism)與新教(Protestantism)是否利用了「本土文化」之前,我們是否可以質疑:薩滿教巫俗(shamanism)與道教(Daoism)是否也曾利用或允許了基督教存在?甚至是否可以說,人們那種融合儒教、佛教、道教、薩滿教、基督教的複合式信仰,是否一直在頑固地折磨著保守宗教精英與政府官僚機構的「無意識」呢?

1969 年,正值新村運動(New Community Movement)如火如荼推行之際,李康天導演拍攝的《鷄龍山》(Mt. Gyerong)這部電影,似乎是以東學(Donghak)、或甑山教(Jeungsan-gyo)、或普天教(Bocheon-gyo)為原型。這部電影順應新村運動「破除迷信」的政策,把一位新民族宗教的領袖,刻畫為徹頭徹尾的偽君子和慾望的化身,以妖言惑眾欺騙和蠱惑人民,以牟取私慾。

《雞龍山》(Gyeryong Mountain,李康天執導,1969 年),電影海報

然而矛盾的是,這部電影最終將傳統文化描繪成一種根深蒂固的「韓國情慾社群」(Korean community of eros)或是可怕的酒神狂歡(Dionysian carnivalesque),進一步揭露了工業化本身壓抑(或雙重)性的特質。

此外,在金基永(Kim Gi-young)和林權澤(Im Kwon-taek)的電影中,經常與黏稠的集體淫亂融合在一起,但它(最終)也扮演了批判基督教禁慾主義或現代化反自然特徵的角色。也因此,這類電影的結局大多不是以「現代主義的圓滿勝利」,而往往是以暴力解體或傳統社會的自我毀滅等悲劇告終。《鷄龍山》以一個對教主領袖懷恨在心的卑微男子出於情慾糾葛而縱火的行為作結,另一部由金基永執導、改編自李清俊故事的電影《離於島》(Ieoh Island, 1977),則以戀屍癖的瘋狂收場。

有趣的是,這些敘事之所以吸引人,正是在於它們對「瘋狂」所展現出的興趣。更準確地說,許多描寫農村社會迷信的本土敘事,大多對世俗欲望的大膽揭露展現抱有高度興趣。

而這種欲望被處理的方式,與傳統受到壓抑、或被視為無望的失落的方式是完全相同的。傳統與欲望都被當作「原始的」(因此是失落的),而這種原始性大多被描繪成黑暗且神秘的(也就是迷信的)。也許,在這個視角下最受歡迎的主題,正如《離於島》(Iodo)和《雞龍山》(Mt. Gyerong)所體現的那樣,是薩滿自身無法控制的性慾。

對現代性而言,這是原始;對理性(或理性宗教)來說,這是迷信;對倫理道德而言,這是享樂衝動。這樣的典型「他者」,從文化中脫離出來,成為純粹的本能或野蠻主義,另一方面又轉變為一種依附於現代性並困擾(或縈繞)著它的存在。

1960年代新都內的一個宗教團體照

我們可以將這段討論應用到近期的某些文化現象。近來再度流行的「情色古裝劇」(erotic period drama)在某種意義上與過去的同類作品非常相似,即它將核心商品價值定位在於:將「傳統」從儒家思想的莊嚴性中分離出來。區別在於,近年來,這類敘事對於它們任意重構歷史的行為,呈現出缺乏罪惡感/良知的特徵。

如果說 960 年代和 1970 年代的電影是傾向於對「再也回不去的地方」(points of no return)抱持神祕的鄉愁懷舊,那麼近期的古裝歷史劇則明確強調:歷史總是可被回歸的,因此歷史不過是當下的想像和人造物,與真正的歷史關係甚微。

我們生活在一個極少有老派歷史學家會質疑近期戲劇前提的時代,例如備受讚譽的畫家申潤福(Shin Yoon-bok)是否真為男扮女裝?或者某位高麗王朝(918~1392年)的國王是否為同性戀?在這個階段,對過去的描繪崩塌為一種難以辨識的古老神秘主義,而這種神秘主義,卻被用作表層的裝飾。過去變成了披在當下身上的一層薄外皮。過去被描繪成一個與現今完全相同、價值準則無異的俗世社會,在那裡,當今世界的價值觀同樣適用。唯一的差別是,過去擁有的是寶物、而非信用卡,是刀劍、而非槍械。

但我關心的並不是以文化人類學的符號學方法「科學地」解釋過去。比如,把巴里公主(Baridegi)神話中的「甘露水」解釋成洗碗水,既無趣,也是一種剝奪了甘露水的神秘性、剝奪其「幻想價值」的、冷酷而貧乏的科學式審美思考。問題不在於用更「正當的科學」把神秘解釋得更透,而是在於:在暗示神秘的歷史根據之同時,仍然保留神秘本身。

這讓我們既能允許宗教性思考的存在,又能讓「他者」作為他者被保留下來(而不是變成「我內在的他者」那類說法)。如果對於那些現代人無法觸及的事物,我們需要一種絕對的承認,那麼我想,我們也需要對過去保持一種深思熟慮的保留態度,並刻意避免用人類學、民俗學的名目替過去下定義。

雞龍山的寺廟,崔元俊(Choe One-joon)拍攝

4.

如果說現代科學技術的另一面是宗教,那麼宗教的另一面便是迷信。我不喜歡現代科學技術,也不喜歡組織化的宗教,但這並不意味著我就能接受追隨「迷信」。唯物主義者的冷靜頭腦也不是我能完全認同的。然而,我喜歡宗教在警告我們注意現代科學技術可能帶來的危險時;我喜歡那些觸及宗教無意識層面的迷信;然而,我也欣賞拒絕迷信的理性思考。對我而言,雞龍山正是在我這種思考的中心,以一種引人注目或模糊不清的姿態屹立著。

雞龍山的山莊,崔元俊(Choe One-joon)拍攝

我相信,這種態度並不是我獨有的。從巴里公主(Baridegi)神話、東學(Donghak)與「上帝」(Sangje)、青山居士(Cheongsan Geosa),到奶奶們講述故事中的鬼魂——它們並非只是被現代文化容忍留下的「多餘之物」,相反地,它們很可能是撼動這些文化根基的焦慮來源。

東北亞哥德文化的這種矛盾隱喻,在某種意義上是不可避免的。我們很難將人類與野生動物對話的神話敘事結構,與大規模屠宰的社會倫理相提並論。當然,由於神話敘事內在帶有的神祕主義,它往往容易墜入資本主義最腐敗的形式之中。

然而,即便在最糟的情況下,即使是那些欺騙人民、蠱惑世界的異端政治,其動機與價值也遠比簡單單純的理性主義尺度所能衡量評判的複雜得多。

舉例來說,有一位老婦人每天都會出現在首爾的江南高速巴士客運站,發放一種「千禧年末世論」的傳單。她所屬的邪教團體是一個典型的異端組織,其根源可以追溯到雞龍山的「新日修道院」(Saeil Monastery)。我們沒有任何理由為這些惡名昭彰的邪教團體的行為開脫,但我在想,這或許並非與人類追求烏托邦的普遍意志毫無關聯。邪教團體的頑固浮現,反而證明了社會對於這種意志缺乏適當的替代方案。

我們沒有任何理由為這些邪惡教派的行為開脫。然而,邪教現象與人類尋求烏托邦的普遍渴望是截然不同的。邪教團體正是利用了這個社會缺乏滿足這種慾望的手段這一事實。儘管集體追求烏托邦固然容易腐敗、充滿危險,但擁有這個夢想烏托邦是屬於每個人的權利。

歷史上一直都有,並且將永遠存在著,那些不得不尋求這項權利或因此被驅逐的偉大人物。在聖西門(Henri de Saint-Simon)和水雲·崔濟愚(Suwun Choi Je-wu)之間真的有那麼遙遠的距離嗎?對我而言,一夫·金恒(Ilbu Kim Hang)和傅立葉(Charles Fourier)看來也非常相似。

【英譯補注】

關於崔濟愚,金恒與崔濟愚曾為同窗。他對《周易》(韓語:Jooyeok,即《易經》或《易經經典》的解釋)形成了現代韓國古典中國經典研究的基礎。

在那些被剝奪了制度教育或普遍幸福的人群中,那些特別聰明或陷入形而上學痛苦的人,前往了雞龍山、智異山或妙香山。他們中許多人是真誠的,但也有許多人是虛假的。然而,我們首先需要審視的,是當代都市人那種想要輕易分辨真理與謊言、事實與幻想的幼稚慾望。

【英譯補注】

智異山(Mount Jiri)與妙香山(Mount Myohyang)分別位於韓國西南部與北韓西北部。與雞龍山(Mount Gyeryong)一樣,這兩座山也被認為充滿神聖的靈氣。

當某一位與我活在同一時代的女人,在漆黑的夜裡,走進深山裡默默祈禱時,我當時在哪裡,我在做什麼?或許我正在夢想著一輛新車,或者夢想著如何成名。但有時候,我也會夢見松樹、奇岩怪石和山脈。我相信,新的藝術可能性正是在這樣的夢想中被發現的。

崇高(Sublime)不僅可以用美國藝術家紐曼(Barnett Newman)的畫作來討論,也可以用來討論朝鮮(北韓)以意識形態使用的偽浪漫主義繪畫、CNN 的戰爭美學、好萊塢的災難影像,以及恐怖主義的政治崇高。如果說崇高是一種處於風險之中的美學,它也可以是把不幸轉化為祝福「轉禍為福」的美學。

各種民間信仰、傳統宗教和新興宗教,曾經在雞龍山山麓下的「新都內」(Sindoan)地區匯聚並繁榮發展。然而,隨著 70~80 年代的新村運動(New Community Movement)以及聯合司令部遷址至雞龍臺(Gyerongdae),它們全數被關閉。

巴內特·紐曼(Barnett Newman)〈Two Edges〉油畫畫布,122 x 91.9 cm,1948

現在那裡的天空中,已不再有神祇飛翔;取而代之的,是幾乎每小時震耳欲聾的戰鬥機轟鳴。那裡絕對沒有留下任何神祕主義、浪漫主義和理想主義的空間。然而,我卻被這樣一個事實所吸引:這種無可否認的缺席,仍會給我們帶來衝擊。

這是一種與某種事物的相遇(encounter)或對峙。並不是與某個「本來就存在」的現實相遇或對峙,也不是只要克服「虛假意識」就會浮現出來的現實。相反地,它更像是一種與暴力的相遇或對峙——那種暴力來自於一個理應存在的現實卻「怪異地消失缺席」所留下的空缺。

朴贊景《新都內》六頻道錄像裝置,左為〈詠歌舞道〉,右側〈侍天主〉。

----------------------------------

【作者朴贊景注】

《新都內》:位於雞龍山山麓的一個圓形山谷,面向大田市方向。屬於忠清南道雞龍市境內。新都內是朝鮮王朝(1392–1910)創建者與首任國王李成桂選定為新建朝鮮王朝的國都,其字面上的意思就是「新的首都」。遵循傳統風水圖懺理論(Pungsu-Docham)的信徒、民間宗教以及新興宗教,認為此地是理想烏托邦社會的中心。自日本殖民時期起,數百個宗教與教派組織在新都內興盛。1984年,隨著三軍總部的雞龍部隊駐紮遷入新都內,軍方幾乎佔用了這裡所有的居住和宗教設施。

新都內

新都內

----------------------------------

【筆者補注】

一、

以上朴贊景這篇文章的來源有二:一是由 Doryun Chong將韓文文章翻譯成英文文章〈On Sindoan: Some Scattered Views on Tradition and "The Sublime"〉。2010年10月該文被國際知名的藝術理論刊物 e-flux Journal 第19期重新刊載,最初發表於 2009 年威尼斯雙年展韓國館出版的《凝結:梁慧圭》(Condensation: Haegue Yang)展覽專輯中。二是朴贊景個人網站的《新都內》展覽網頁中的專輯pdf檔中擷取內容更完整的雙語版文章。

本文是朴贊景進行《新都內》展覽計畫的思考歷程成果,也是他個人藝術實踐與理論批判兼重的論述。文章分析了韓國本土傳統宗教信仰面對日本殖民與朝鮮現代化歷程的集體心理層面,其中的問題意識與推論邏輯清晰,並列舉相關藝術作品作為印證。

讀完文章之後,發現這篇適合對照到台灣近代殖民歷史與現況。所以想將中譯全文放上網,搭配相關作品圖片與補充註解,以便於台灣人民閱覽。

二、

朴贊景的《小藝術史1-2》作品選錄了這篇文章中所提到的大部分畫作。精闢的介紹文可見中國紅磚美術館2019年策辦的「儀禮·兆與易」展覽專文〈朴贊景:個體敘事與韓國現代性的「幽靈」〉。

朴贊景的《小藝術史1-2》(Small Art History)裝置, Kukje Gallery,2017

三、

經過了八年的消化沉澱,朴贊景於2025年6月來台,在台新藝術獎國際決審講座發表了演講,演講內容由李京樺整理,題目是【「逆」崇高作為傳統「幽靈」復生的手段——朴贊景談「變動時代,傳統,是什麼?」】。這場演說把傳統與崇高美學更進一步推展與深化,甚至提出逆崇高的美學觀,文章記述編整得很精彩,可別錯過。

四、附上朴贊景的個人作品網站(英文版),方便瀏覽他歷年來的作品。