基隆二二八走讀記遊

2024年09月21日 星期六

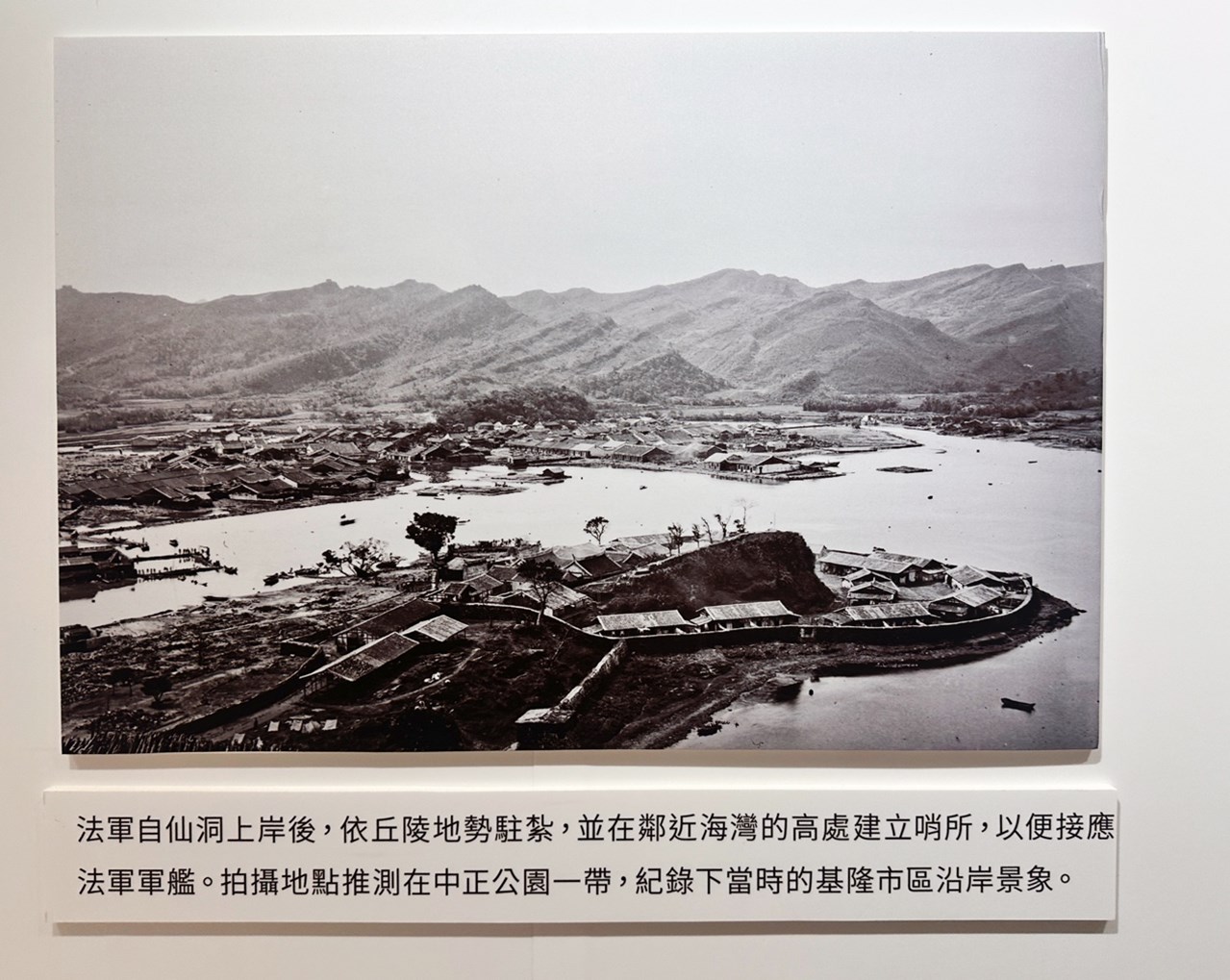

1884年清法戰爭時的基隆市貌

作為一個觀光客、食客、與攝影師,我來過基隆無數次了。我很喜歡基隆。

我對基隆已有一般性的認識了–美食、商店、藝文、地理、海洋性,但對於它作為海港城市的獨特樣貌是何以演變成今日這般模樣,這些過往的地理歷史對我來說卻十分陌生。

我很喜歡遊歷北海岸,包括沿線各處的海岸與小漁港,尤其是八斗子海科館與金瓜石一帶,而基隆作為一個樞紐位置,是台北以南進出北海岸的必經入口。去年2023年我開始探索正濱漁港與和平島一帶,聽了在正濱地方創生機構的攝影友人謙睿帶路講述正濱漁港的歷史,開始對基隆的過往產生好奇。今年2024年我到基隆美術館參觀「未記持」展覽,寫了一篇觀展筆記,也對基隆的歷史與地理人文產生更多興趣。

基隆是個環山勢而建的U型港口,東西兩岸被山包圍,多為丘陵地,西岸是曾子寮山、虎仔山,東岸是龍頭山中正公園。港口中心有個海洋廣場兼公車站,也是一覽基隆港延伸到大海縱深的觀光平台,在此常常可見黑鳶盤桓覓食。基隆港向東北延伸,出海口西岸為球仔山,出海口東岸為和平島,其間航道爲八尺門,並包含正濱漁港等地。在交通運輸方面,除了往琉球的觀光遊輪、貨櫃碼頭之外,也是往馬祖等外島的交通樞紐。

基隆海洋廣場鄰近就是崁仔頂,我數度深夜前往批發的魚市場拍照,那裡琳瑯滿目的漁貨景象令人印象深刻。旁邊有基隆文化中心/美術館,母親在我兒時時常到此參加花藝作品展覽。每次到訪基隆都必去的基隆廟口夜市,也有固定愛吃的店家攤位,鼎邊銼等。基隆港應有盡有,港口山海美景遼闊、停車方便、走路即可逛夜市吃美食,往東邊海岸走,離正濱漁港、八斗子、九份與金瓜石都不遠。往西邊海岸走,外木山、金山也都各有風采。

因為修了林瓊華老師的『殖民地臺灣人物誌暨田野走讀』課程,參加這趟由永和社大主辦、戴寶村教授帶領的二二八歷史走讀小旅行。導覽走的路線讓我很是訝異,居然與我來基隆遊玩常走的路線、以及常下榻旅館位置重疊,包括了基隆美術館/表藝中心、海洋廣場、信二路/義二路、田寮河、廟口夜市、仁愛市場、崁仔頂/愛一路、惠隆市場等處。

我們在基隆美術館暨表藝中心下車

基隆美術館一樓舉辦「你必須知道的基隆」特展,由經典雜誌主辦。

基隆美術館一樓有「你必須知道的基隆」特展,經典雜誌展出許多高清的清領時期基隆老照片,十分珍貴難得。

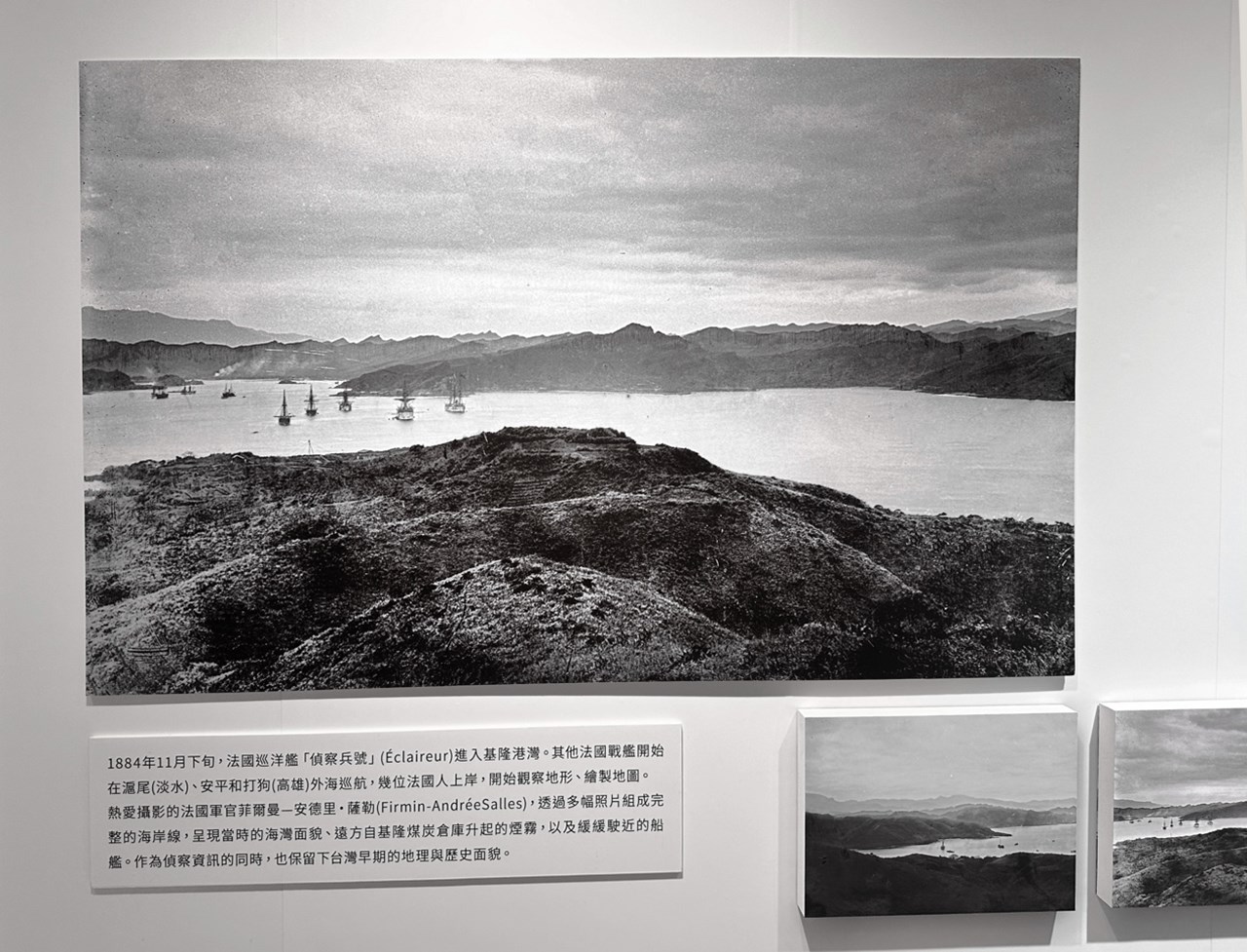

1984年的基隆港灣

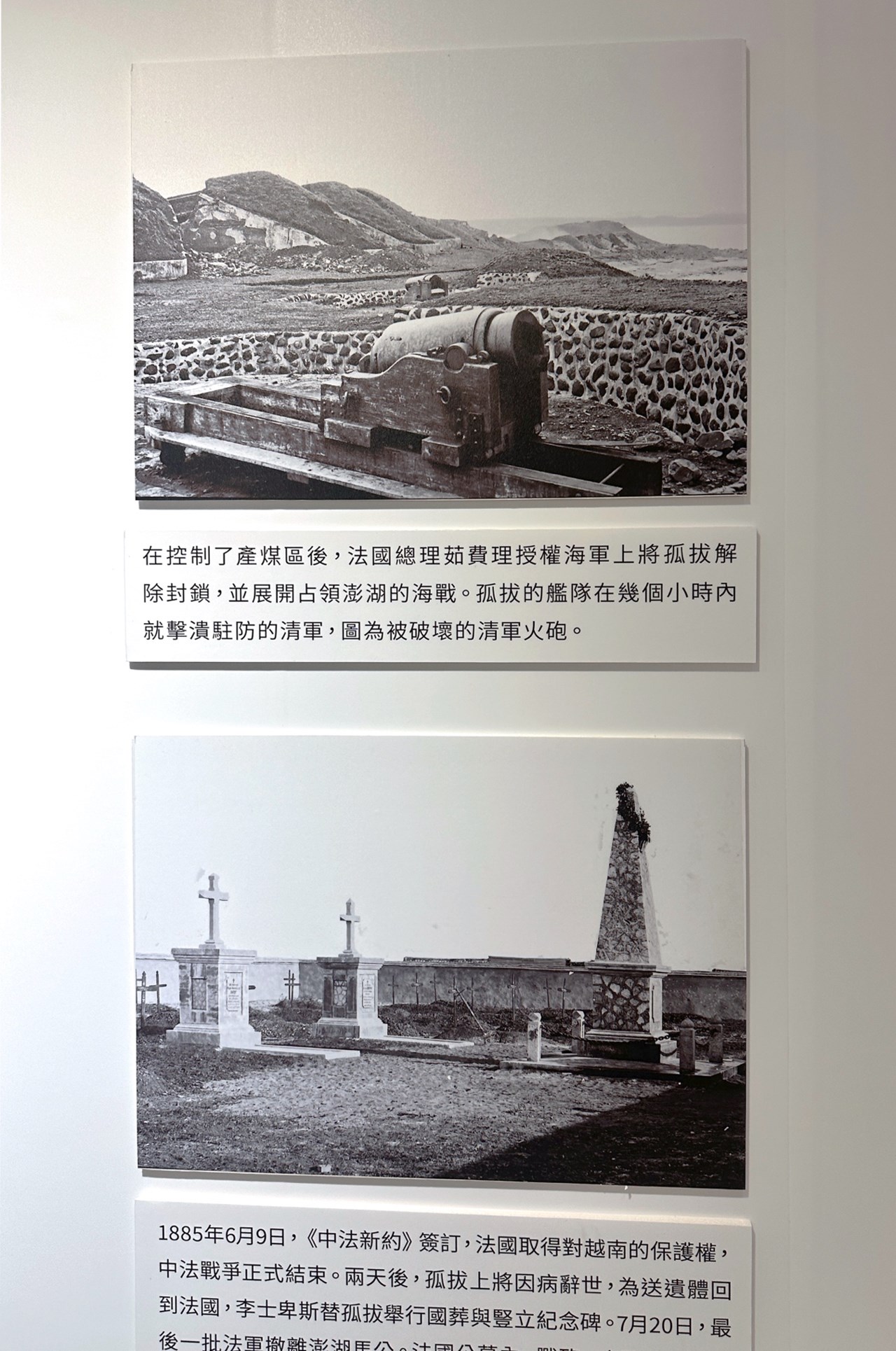

清法戰爭法軍曾佔領澎湖,蛇頭山留有古戰場遺址與「法軍萬人塚紀念碑」。

戴寶村教授帶我們從基隆美術館暨表藝中心出發,走過基隆市政府、憲兵隊、義重町、警察局、基隆醫院、田寮河、仁愛市場、崁仔頂、慶安宮等處。

基隆市區保存最完整漂亮的古蹟建物是岸田吳服店,位在基隆市義重町,如今的義二路與信二路路口,今為泰舍泰式料理餐廳。義重町在清領時期稱作「哨船頭」,是當時全台灣最繁華的街區,被稱作日治時期的銀座,進口販售當時最時尚與高級的舶來品,如今榮華已逝,甚至看不出曾經的璀璨。

岸田吳服店古蹟建築很漂亮,如今是泰舍泰式料理餐廳。

帶路的戴寶村教授說了不少基隆最大家族-顏家的故事,顏家在日治時期家族勢力最旺,以金瓜石採金、煤礦起家。日治時期顏家主事者嚴雲年修築「陋園」,成為台灣三大名園之一,與板橋林家、霧峰林家花園分庭抗禮,可惜至今已經拆除不可見了。戴寶村教授帶我們走過顏家日治時期六大土地產業:一為基隆中正公園所屬的龍頭山(金刀比羅山)、二為基隆二信、三為私立光隆家商,四為陋園,五為環鏡樓,六為博愛團(社會住宅);後三者都已拆除不復見。

私立光隆家商是顏家產業,可惜於今年停招。

基隆中正公園以前大部分土地都是顏家所有,日治時期被政府強制徵收,在中正公園處興建了金刀比羅神社,後改為基隆神社,二戰後國民政府拆除改建為忠烈祠。信二路邊的中國式牌坊是神社鳥居拆除後重建的,如今僅存神社的石燈籠、狛犬、參拜道等物。陋園原址拆分成數塊:光隆家商校地、建國新村眷村、信義君悅大樓。

環鏡樓之名取自「山曲如環,港如鏡」之意,屬於紅磚水泥構造的洋樓,如今已拆除。基隆博愛團是公共長屋的社會住宅,位在愛三路、仁四路口一帶,鄰近現今的仁愛市場。

基隆博愛團舊址鄰近仁愛市場

二二八事件顏家幾位重要子弟被抓或通緝,土地產業(台陽礦業等)被國民黨政府徵收,基隆最大的銀行二信隨後也因省府改組喪失經營權,顏家逐漸沒落凋零。令人遺憾的是,倖存至今的顏家產業-光隆家商於今年2024年受到少子化衝擊而停招。在我們走讀顏家舊產這一天,下起稀稀落落的大雨,或許顏氏祖宗有靈、也或許田寮河與基隆港二二八冤魂有靈,讓老天為之唏噓落淚。

顏家的後代有位日本作家一青妙,她整理舊家老房子時,發現箱子內有過世父母的書信,而開始追尋家族故事,撰寫成書《我的箱子》,描述顏惠民夫妻的故事,爾後還改編成舞台劇《時光の手箱:我的阿爸和卡桑》。

二信是基隆最大的銀行,在日治時期是顏家的產業。

對我來說,這熟門熟路的路線與各點,七八十年前到底發生過什麼事情?這次戴教授在導覽時很可惜沒有提到太多二二八發生的故事,我是邊走邊瀏覽LINE群組分享給大家看的文件「基隆228走讀簡記」,得知基隆哪些地點曾發生的事,包括有些受難者雙手與腳踝被鐵絲穿過,多人一組串捆成排,被帶到港邊槍決,身體直接落海或拋入海中,軍方無需處理屍體。

基隆大約有兩千名市民死於3月8日開始數日的大屠殺,這種可怕的屠殺方式讓我無比震驚。一位倖存者林木杞,時任基隆市警察局的工友,他被掃射後沒死,因鐵絲鬆脫,負傷躲到公墓區約半個月,這才逃過一劫,但他從此雙手無力、等於廢掉。這場大屠殺是由基隆要塞司令部負責,也就是史宏熹司令以及其所指揮的要塞部隊,他們屠殺手法殘酷,被民間評價為「厲行恐怖」「殺人如麻」。

我們後來走到仁二路137巷對面,望向仁愛國小與信義國小中間的小路,二二八時許多人被抓到仁二路137巷,包括周金波醫師與20歲的弟弟楊國仁。當時這條巷子是一條大溝渠,旁邊是用燒過的炭渣鋪成的泥地路,他們被帶到此處,跪下並高舉雙手,被槍指著等候處置,隔天按照奇、偶數唱名,周金波體恤弟弟不耐久跪,讓他代替自己先站起,兄弟倆人陰錯陽差互換位子、帶去不同地方,沒想到弟弟被帶走之後從此天人永隔,他家人後來在基隆港的浮屍群中打撈出弟弟的屍體,口塞報紙,周金波因被家人贖回而倖免於難,只能說造化弄人。這件事對周金波造成不小的衝擊,他從此噤口不提此事,子女後代都不知自己家族是二二八受難家屬。周金波於1996年過世,死前遺願將他的骨灰埋在日本,不願留在家鄉台灣,可見他內心對國民政府之憤恨不滿。我之所以知道周金波醫師,是因為基隆美術館「未記持」展覽有展示他的小說《水癌》,展場打造出日治時期牙醫診所的部分場景,讓我印象深刻。

照片左側即為仁二路137巷的入口。

基隆市區兩大河流,田寮河與旭川,前者因為廟口夜市商區延伸而比較為一般人常見。田寮河在日治時期充作木材保存場,常可見原木浸泡水中,此處也舉辦划龍舟比賽。當我們走到田寮河橋上時,忽而降下大雨,彷彿落入河中的歷史冤魂因為我們的關注而落淚。二二八事件許多槍決被殺的人屍體落入田寮河,隨後被沖到基隆港,成為浮屍,有些家屬會去打撈浮屍,基隆港口充滿了浮屍這樣的景象,如同人間煉獄,簡直可與納粹集中營相比。據我所知,基隆似乎沒有常設的受難者紀念展館,以告誡後人這些歷史創傷,於是這些事件彷彿沒有發生過。

基隆田寮河

另一條河-旭川隱沒不見,經戴寶村教授帶路,才知原來河流已經加蓋變成地下河,上方則是崁仔頂。旭川是日治時期建的運河,當時漁民可以駛入漁船進行漁獲交易,崁仔頂後來也成為北台灣最大的批發漁市場;它交易時間只發生在凌晨,大約從一點到四點,因此也不為白日作息的一般人可見。聽了導覽,我才知道原來漁船到旭川靠港卸貨、進行漁獲交易,許多到崁仔頂的漁工,就近到慶安宮等宮廟祈福,並去廟口夜市吃東西,因而帶動了這一大區多樣商圈的興起繁盛。

基隆崁仔頂漁市場就建在旭川上方,旭川已隱沒成為加蓋的地下河。

這趟走讀結束於崁仔頂旁的慶安宮媽祖廟,很感恩永和社大隨行專員特地跑去買基隆在地熱騰騰的美食–連珍的芋泥球、燒賣給大家吃,回程巴士上還有五花肉刈包,吃得十分飽足。

回程車上,永和社大發給大家五花肉刈包作為晚餐。

這次小旅行也讓我認識到一項新技術:LINE群組可以進行耳機與手機網路的團體導覽行為,只要加入LINE群組,導覽講師在胸前配戴麥克風,學員自備耳機與手機網路,就可以跟著講師一路聽導覽,連上洗手間都還可以收聽聲音,迷路時也可以進行對話交流、即時指引方向。

離開基隆港海洋廣場時,一片霧茫茫的景象。