關渡埔頂之歷史探源—二二八刑場與北藝大校地拓荒

2024年11月14日 星期四

根據二二八事件淡水吳有德故事改編的一齣迷你偶戲《重返淡水三月天,1947》,於竹圍國小自強分校演出。

關渡埔頂之歷史探源

——媽祖石二二八刑場與北藝大校地拓荒

這學期林瓊華老師的「殖民地臺灣人物誌暨田野走讀」課程,我們來到竹圍國小自強分校暨自強新村遺址,它是台北藝術大學校區附近的不義遺址,屬於關渡埔頂一帶,行政隸屬於新北市淡水區。我很驚訝北藝大學校附近居然有二二八的刑場之一。不免對北藝大創校以前的校園產生好奇,不知在1991年之前,這一帶是什麼樣的地方?

關渡埔頂,一個看似沒多大稀奇的地方。關渡(江頭)遺址。自強路到關渡碼頭一帶,為凱達格蘭族嘎嘮別義塚群。自強新村遺址,為淡水青年部隊的二二八刑場。台北基督書院內的江頭砲台遺址,為抗法名將孫開華所建。天下第一師,國軍虎嘯部隊關渡指揮部226師師部營區。工業區遺址,為嘉新麵粉工廠關渡廠、種德玻璃工廠、台灣第一家生力麵工廠、友利大型玩具工廠等舊址。舊台鐵淡水線關渡火車站,舊稱江頭停車場。

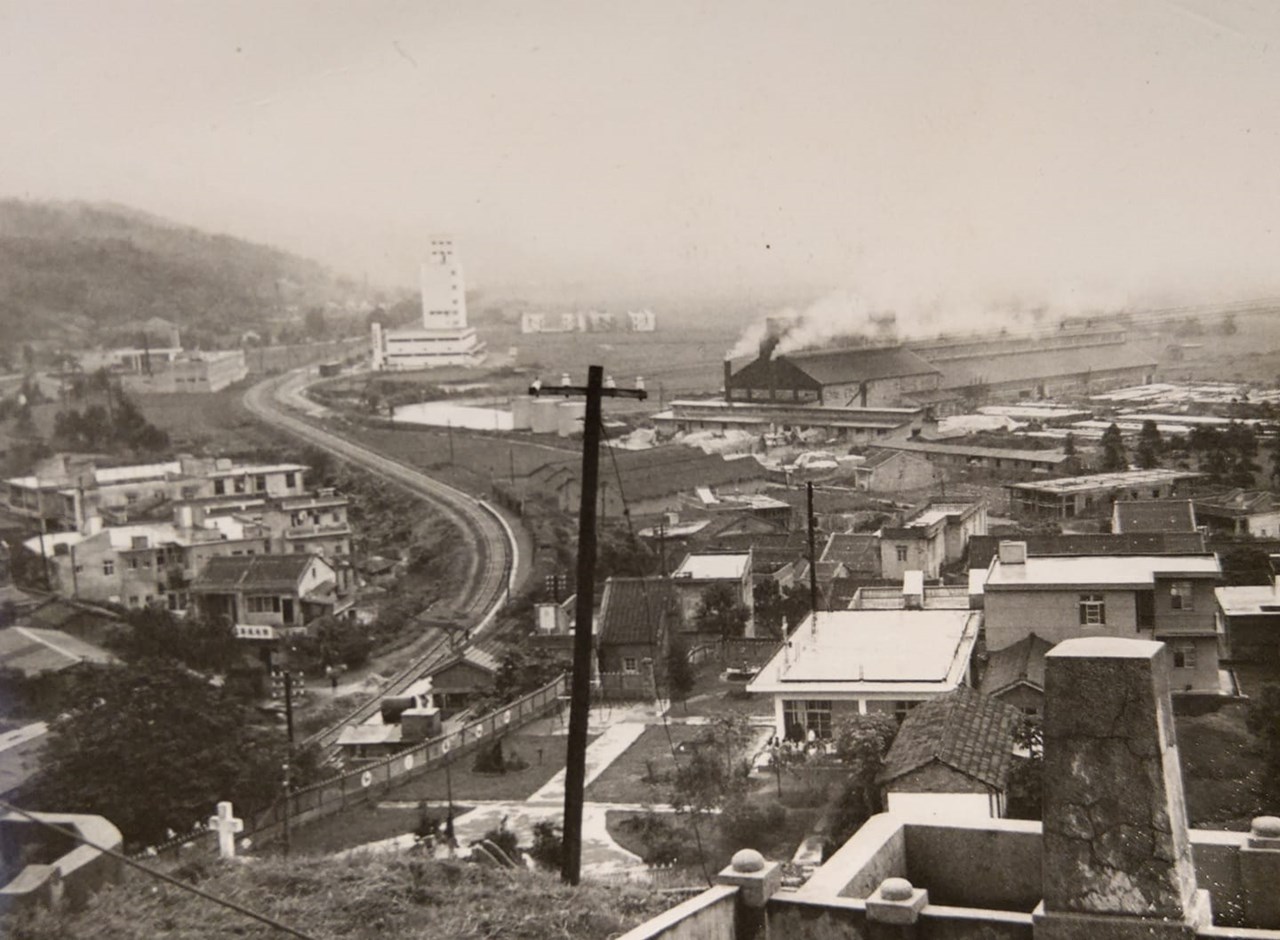

民國56年(1967年)的拍攝位置是在馬偕醫護專校關渡分校,照片左邊S型的是【淡水線鐵路】,鐵道旁一棟白色建築是嘉新麵粉廠,電線杆,煙囪冒煙的是台塑公司關渡廠

嘎嘮別社,即北投區關渡、一德、桃源、稻香四里。關渡一名多變,本地人稱「甘豆」,日據時期稱「江頭」,國府來台改為「關渡」。「關渡(江頭)遺址」在日治時期發現,位於關渡隧道上方之西,1943年曾小規模挖掘,1952年後學者陸續探勘,拾獲大量石器和陶片。該遺址留下大量大坌坑、圓山文化文物,屬于圓山文化期遺址。

關渡亦有貝塚遺址,關渡山麓(台北藝術大學的山腳下)有一聚落,土名「蚵仔坪」,1960年代嘉新麵粉工廠在此挖地建廠時,在十餘公尺深處發現散佈數百坪的蚵仔殼。嘉新麵粉工廠關渡廠推測是1988年臺鐵淡水線停止營運時,一併拆除,目前改建為好市多Costco。

上網查詢,看到一張北藝大在1986年10月整地興建時的歷史照片,後方有一個水塔,便是竹圍國小自強分校,看起來距離並不遠。關渡校園從1982年動工,至1991年基礎建設完成、學校得以搬入新校園為止,當時的新生訓練,還會特別帶學生前往關渡,介紹未來校園的模樣。照片中,是音樂系第五屆新生訓練活動,到正在整地的關渡校地進行校園巡禮。

1986年10月國立藝術學院(即北藝大)新生訓練・校地巡禮活動。後方有一個水塔,是竹圍國小自強分校。

福德社區耆老胡新興說:「就在後面這裡(指著現在竹圍國小自強分校校內),以前這裡有一個水塔,二二八事件的時候在這裡打死了一些人,我那時有跑過來看,那時的我大約十幾歲,大約槍斃了十幾個人,槍斃之後把屍體移到對面的大樹下。這些人是從淡水載過來這裡槍斃的。大都是老師跟醫生。」

竹圍國小自強分校校園裡有一顆大石頭,是知名的關渡「媽祖石」,為新北市市定古蹟。石碑上刻有「大正二年癸丑四月二十七日立」等買賣記事字樣,記載了1913年關渡宮董事林大春用70元買下媽祖石(當時台北市一棟房子大約200元),刻石為契。關於這顆石頭,地方流傳著一些傳說,有人說是天下掉落的隕石。有人說只要想移開這塊石頭的人都會生病或死亡,有人說這塊石頭鎮守著關渡宮,有人說這塊石頭掉落時砸死了一位和尚,所以此地舊名為「和尚墓」。根據研究推測,媽祖石為安山岩,很可能是五十萬年前大屯山火山活動噴發掉落於此。

竹圍國小自強分校校園的關渡「媽祖石」

「媽祖石」上面的古契文

關渡埔頂為民國36年二二八事件的刑場之一,分為兩處,一處在媽祖石附近約30公尺處,另一處在已拆除的自強新村下方的空地。在此被槍殺的受難者包含李祖山、林石定、吳有德、林阿和、吳彭等人。1947年3月13日除了淡中師生蒙難、淡水街民多人遇害,鎮民代表李祖山等數十人遭受逮捕,大都未經審判槍決於淡水或關渡的公墓。

吳有德是淡水郡役所(鎮公所)的職員,是滬尾街上公認進取有為的青年,他參加三民主義青年團,勤習北京話,希望對社會有一番作為與貢獻。1947年3月5日上午,一些淡水青年包圍水梘頭砲兵營房,擬奪取部隊槍械。吳有德被軍方認為是淡水青年反抗軍的副隊長,他在3月13日下午在中正路家中被十名士兵荷槍逮捕,未經審判、兩天後押赴關渡行刑,車經中正路時數度英勇站立向街坊父老、妻小揮別,卻遭士兵擊倒。家人努力營救未果,吳有德因不肯招供水梘頭之役的同志,被槍決於關渡埔頂。行刑時從容就義,要求向淡水方向拜別。

翌日,他父親與家人到關渡埔頂領屍,他妻子李雪月為他清洗、換衫時,看到他頭部被射擊兩槍、手腳骨皆折斷,據説他臨死不屈,拒絕下跪,以至士兵用槍托擊斷其腳才槍決。吳有德英年早逝,享年22歲,他從容就義的英雄事蹟,一直為淡水老居民所傳頌。他的遺腹子吳根傳,長大後曾擔任淡水第一屆青商會會長。

林瓊華老師安排我們去欣賞之前學長姐根據吳有德故事改編的一齣迷你輕黏土偶劇《重返淡水三月天,1947》,我們到國小教室,坐在後排,里長也出席,全校小朋友人數不多、坐在前排,一起看戲。瓊華老師先簡單介紹二二八事件時的台灣景況,物價飛漲、民不聊生。等實際表演時,瓊華老師協助旁白,幾位校友來操作人偶與道具,這些人偶製作得頗精美,表演的聲音口白語調也很吸引人,小朋友們都看得目不轉睛。

回程我沿著自強路走,隔著鐵絲網窺看昔日自強新村遺址,早已淹沒一片荒煙蔓草之間,看不出昔日的肅殺可怕氣氛。不過此處依然被封住,土地沒被開發,可見多少仍被認為有著不祥之氣。我步行回北藝大的路上,行經中央北路四段,經過關渡萬善同公祠、聖忠堂地藏王菩薩、教善坊,一路上都是宗教祭祀的寶地,表示這裡以前可能曾發生什麼歷史悲劇,想說有機會或許可以來研究看看這裡的地方故事。在此之前,先了解一下北藝大關渡校區的建校故事。

關渡埔頂的自強路上,昔日自強新村遺址,已被封住

隔著鐵絲網窺看昔日自強新村遺址,已被淹沒在一片荒煙蔓草之間

在2001年改名為國立台北藝術大學,其前身是國立藝術學院,在開始招生的前三年(1979年),校地籌備規劃早已開始。當時的鮑幼玉校長希望校園建置於臺北市,但市區土地昂貴又缺少腹地,經由當時臺北市市長李登輝的建議後,關渡這塊三十九多公頃的平原,成為尋尋覓覓二十多處後的決定。鮑幼玉校長說:「原則上我希望(校地)在臺北市,靠邊區。當時捷運已經規劃,靠近校地前有兩站。方便到市區看表演,又有一點距離;到了學校,又要走路上山。真的,有點故意。學校裡頭也是,到餐廳到哪裡,要走一走。我覺得很重要。我喜歡學生老師在校園裡走動。」

北藝大是1991年關渡校舍落成、正式遷入此區。校地內原本有三間農舍,校地東側以天然山溝為界,靠近行天宮北投分宮;西側為營區,是虎嘯部隊關渡指揮部226師師部營區,接淡水河;北接光武工專,也就是現在的台北城市科技大學 ;東北角是晴光網球場,以產業道路聯通。現在從google地圖來看,從西邊的自立路以及沿著學園路上山,從北藝大的藝文生態館(電影院)到台北城市科技大學校園北側,一直到晴山網球場,都是台北市與新北市的交界,仍保留一大片未開發的山林。楓丹白露社區則屬於新北市淡水區。據說,北藝大與城市科大早期曾有一整片相思林,是一德里里民上山撿材的好去處。

關渡校地是在北投區一德里約39公頃的山坡地保護區。關渡校區地形北高南低,是向陽山坡。海拔高度從44M到150M之間,俯視關渡平原,遠眺台北市區,北面山脊可一覽淡水出海口。地質以火山碎屑堆積層及覆蓋層為主,厚度約10公尺。因屬南向坡,每年東北季風盛行時居於背風面。一德里有許多居民是從清朝時代就移居此地,以陳氏、林氏家族為最大宗,家族媽祖定期繞境,已有三百多年歷史。

有關關渡校地的選址,在1980年12月就已選定於關渡建校,但由於土地取得、施工廠商等問題,導致校地建設一波三折,關渡校區的啟用延宕多時。校地定址後,在臺北市政府的協助下,開始進行都市計畫變更及土地徵收作業,但是與地主、財團仍無法達成共識。部分地主認為補償費偏低而提出訴願,並阻饒施工,導致建校工程無法進行。

關渡校區工地路標:「國立藝術學院就在這山坡上」

「那時候真的是荒煙蔓草」,楊其文校長回憶:「你很難想像當時鷺鷥草原、後山全部都是雜草。我們決定要開路、建步道,把這麼大的校園環境架構的雛型做出來。」當時擔任總務長的張子隆老師提及,校園的規劃是以減法概念執行:「那時我整理了許多學校的死角,⋯第一部就是針對學校所有的樹,把樹幹下面一米半的樹枝通通剪掉。⋯空間跑出來後,蚊子變少了,最後再種上草皮。」荒地整頓後,學校就有了更多可規劃利用的場域。

1983年4月校地終於發包,開始了第一期的整建工程,進行地、打基礎、下鋼筋、水泥。剛開始施工沒多久,便遇到了梅雨季的阻撓。一次大雨後,部分填土區崩塌,低價得標的廠商要求變更設計,學校無法接受,於是雙方發生了訴訟。延宕的工程與纏訟嚴重影響了校園建置的整體進度。

1990年關渡校舍建築施工現場,可見施工中的圖書館及行政大樓等建築

當時來自教育部及民意代表的社會輿論不斷,而這項煎熬而艱鉅的校舍建制工程,終於在1991年完工。籌備處時期負責工務行政的江韶瑩老師感嘆說:「現在關渡的校園,經過了冗長的徵收土地、開工、動工、營造廠倒閉、重新發包。⋯這是一個相當艱辛,但對未來充滿開創理想的過程。終於,我們能在關渡這個地方安身立命。」

看了二二八事件先人事蹟以及創校艱辛之後,感受到「前人種樹,後人乘涼」的餘蔭享受,想用我最有感觸的一句話──中國作家蘇心的短句:「哪有什麼歲月靜好,不過是有人替你負重前行」來作結。

【資料來源】

蘇文魁:「二二八事件」的淡水悲情

維基百科:關渡媽祖石

淡水維基館網站:關渡媽祖石

北藝大校史室葉萱萱「晚了十年才完成的校園:關渡校園籌建記」

林正尉「關渡小史:從西班牙城磐到日本憲兵的占領」