《我的完美日常》電影筆記

2024年08月26日 星期一

文溫德斯《我的完美日常/Perfect Days》電影海報

《我的完美日常》電影男主角是平山先生(由演技精湛的役所廣司飾演),雖然住在東京,卻像是活在古早時代的人。他的家位在江東區破舊的獨棟兩層樓房,屋內房間是老式榻榻米格局,整潔清爽。他會去大眾澡堂洗澡,去舊市場商店街吃飯。他家二樓還闢了一個溫室邊間,專門放他撿回來種植的植物盆栽。我注意到這樓房的燈光十分多彩,溫室是打著紫光,樓梯燈是黃光。每每平山出門或回家時,這間紫光溫室都是明顯的地標。

平山的塌塌米臥室光線很美麗

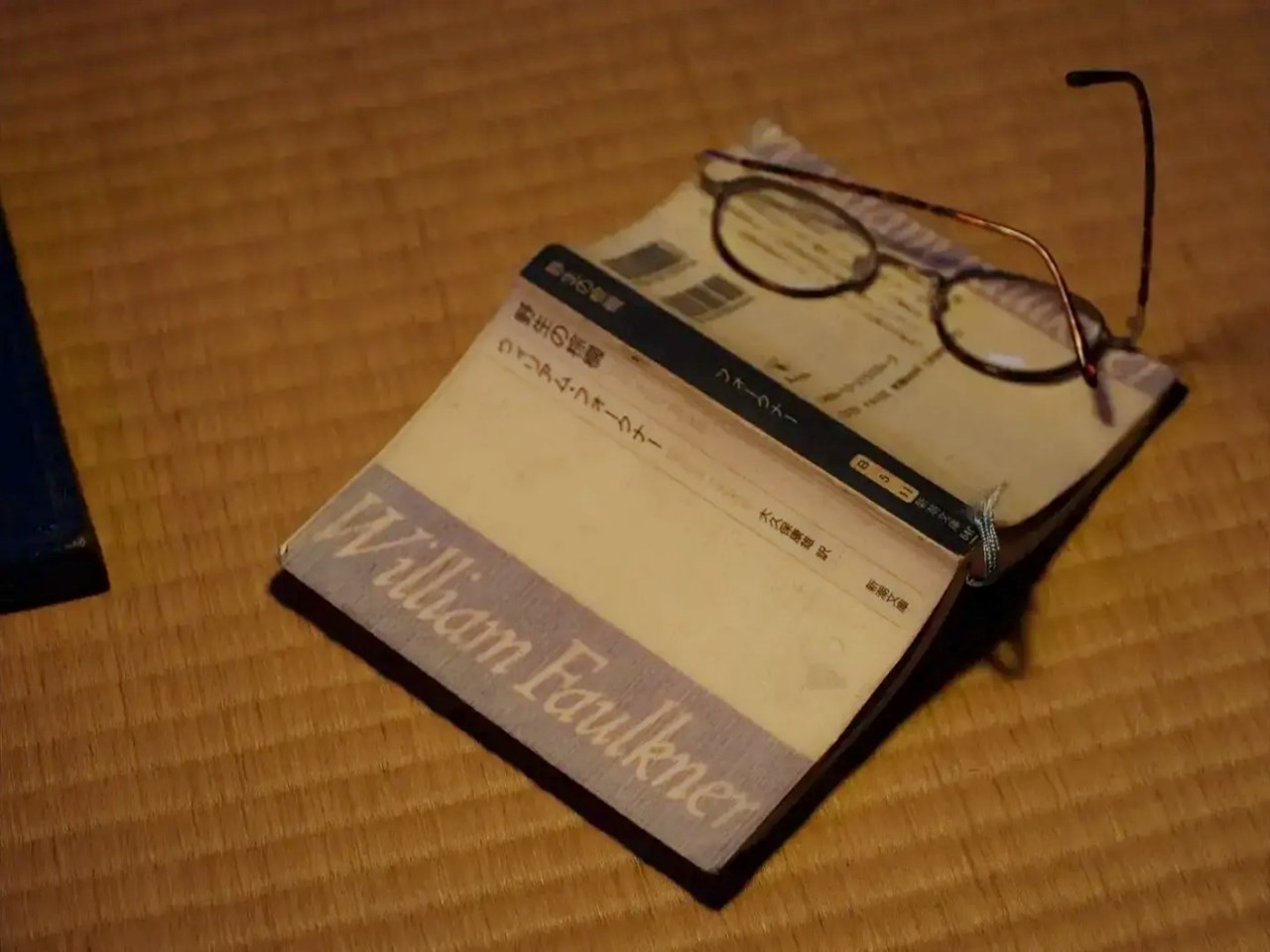

平山年紀約近六十歲,個性內向害羞,不愛說話,喜歡看書與聽音樂。生活很規律且簡單,一個人住,睡前固定戴老花眼鏡看書看到睡著,每天凌晨被外頭灑掃的老太太吵醒,刷牙,幫植物澆水,皮夾、鑰匙、手錶與零錢放在靠近門口的小架子上,平日上班不戴手錶。他凌晨出門打開家門時,都會仰望天空,一臉笑容,接著去飲料販賣機投錢買BOSS咖啡,開車出發去上工。他有一台貨車,裝著清潔用具,有些似乎還是他自己改裝過的器具。

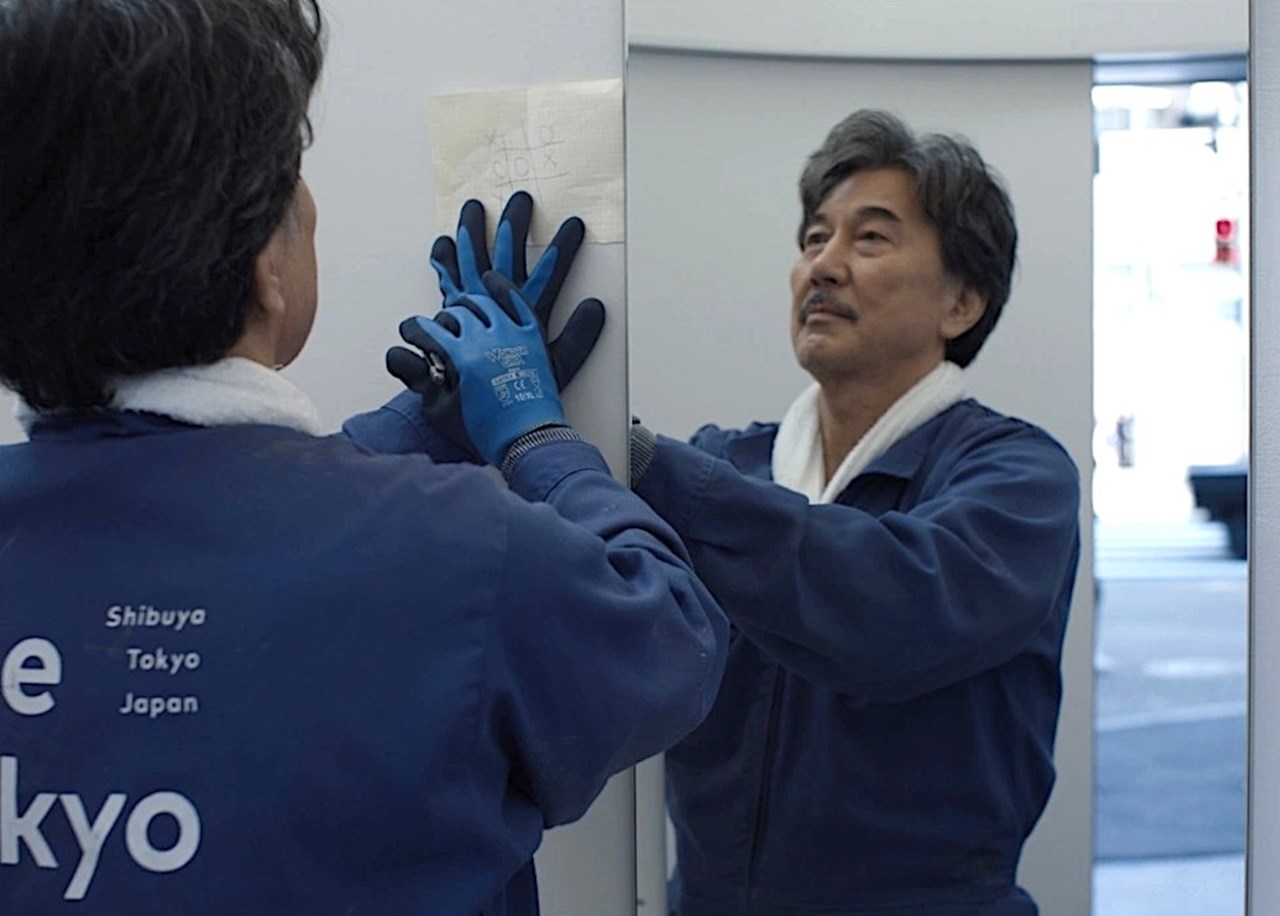

男主角平山是個東京公廁清潔員

片頭男主角第一次播放車上卡帶的歌曲是The Animals的〈House of the Rising Sun〉,原本是美國南部的經典民謠,歌詞在描寫一個深感懊悔的人警告大家別犯下和他相同的錯誤,他因沉迷於新紐奧良一處稱之為「旭日之家」的地方(可能是賭場或妓院或其他不良場所)導致他生活陷入困境。The Animals在1964年翻唱的版本有著獨特的憂鬱和暗黑氛圍。我猜溫德斯導演或許用這首歌,來暗示平山先生年輕時曾經荒唐的遭遇與經濟現況。

電影畫面不斷拍著平山先生開車穿梭東京各種道路與河岸高架橋的景象,也時常帶到他家附近的晴空塔,從白天到晚上。他開車到東京各處公廁打掃,汽車就隨便暫停在路邊,讓我不禁納悶:難道在東京市,清潔員有特權可以暫停路邊嗎?

平山先生多次擦洗馬桶與洗手台,用手伸進馬桶內部刷洗乾淨,甚至拿出鏡子照凹處以確認乾淨,也沒戴口罩。這樣的行為我看了總覺得不太舒服,畢竟我自己家裡的馬桶我都沒有刷得這麼乾淨,我個人是不敢像這樣碰觸處理髒亂的。不過根據我去年去北海道多處公路休息站廁所刷牙的經驗,也發現日本的公廁都比我家廁所乾淨太多,很不可思議。這可能是日本賦予廁所清潔員的職業規範。片中出現許多設計美麗的東京公廁,其中我最想去的一個,是鎖上門時會變成不透明的透明廁所,位在涉谷的代代木深町小公園,由坂茂設計。

平山的工作是東京公廁清潔員

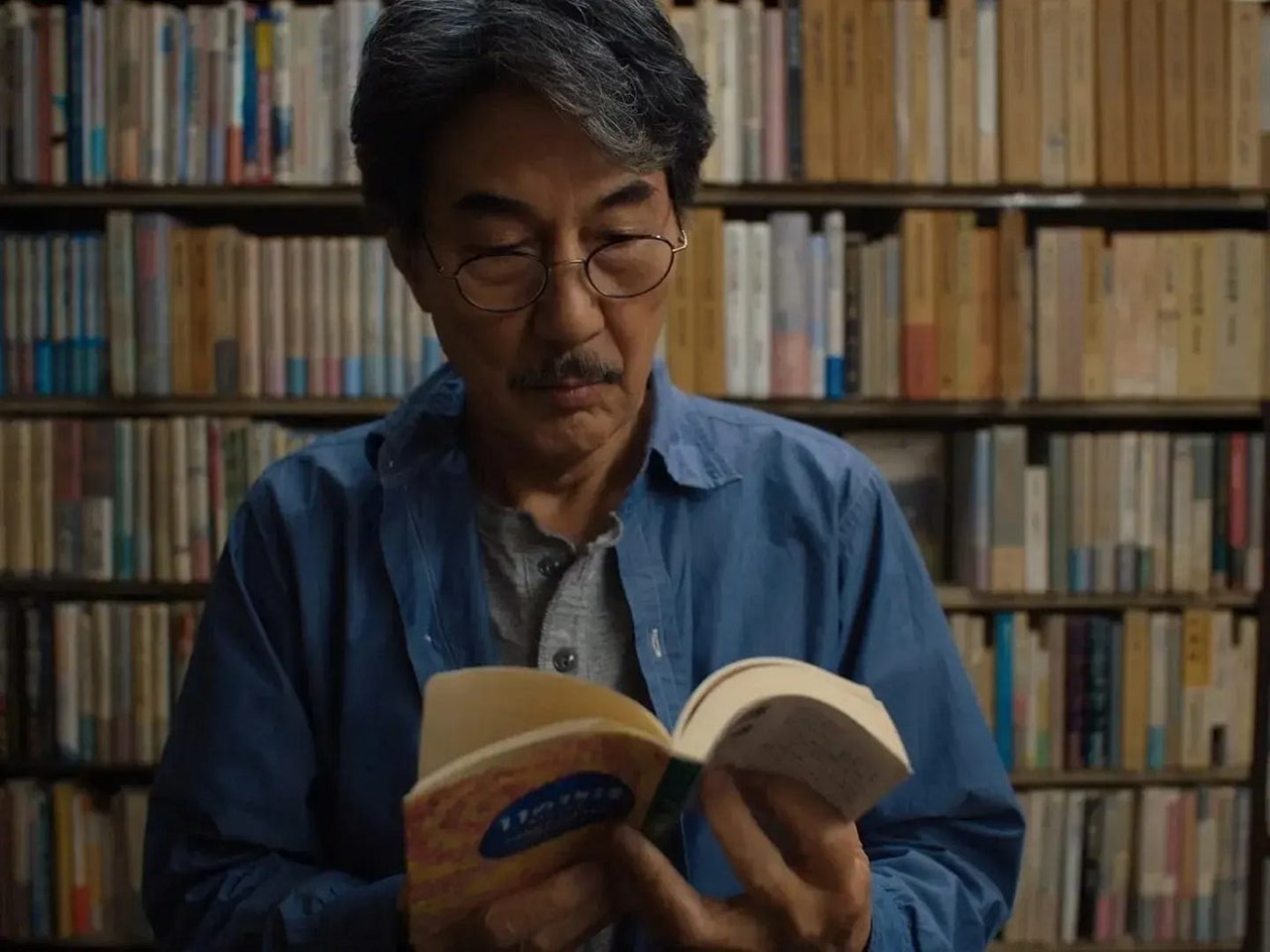

這部片有著日復一日的固定作息韻律,重複了三四次以上。因為平山先生不愛說話,對話不多。他下班後回家,騎單車去大眾浴池洗澡,會騎過河上的橋(隅田川的櫻橋),然後去淺草駛地下街,每次都在同一家餐廳(車站內炒麵 福ちゃん)吃懷舊炒麵,老是碰到在看球賽的店內顧客。我總覺得騎著自行車去吃飯與洗澡,是件很悠閒與舒服的事情。周末假日他會戴上手錶,騎著單車去神社參拜、去乾洗店洗衣服、去相片沖洗店洗照片、打掃家裏與整理照片、去二手書店(地球堂)買書、去居酒屋喝酒。還可以看出他家中櫥子中按照日期整齊收納了大量的照片。

平山每個周末去二手書店買書

平山先生常去的大眾浴池採光極好,在白日光線灑落下,澡堂都變得美麗非凡,有點像是日本女攝影師川內倫子的影像。我去年在北海岸露營車旅行時,去過三四家大眾浴池,也是有裝潢比較寬敞、像台灣游泳池的現代主義風格磁磚澡堂,但因為我都是晚上去洗,所以比較不確定白天景象是否會有像電影這樣的FU。

平山都是去大眾澡堂洗澡

片中安插另一個月光族年輕男同事,看起來吊兒郎噹的,也對洗廁所這份工作很輕忽怠慢,只想追女生談戀愛,與平山先生的敬業精神、兩人人設與穿扮造型都形成強烈對比。

平山與年輕同事,以及同事想追求的酒店酷妹

片中一共出現三個女性,一個是男同事想追的酒店酷妹,染得一頭金髮,讓我總想起盧貝松初期電影的女主角造型,如《第五元素》與《終極追殺令》。這位酷妹喜歡聽平山先生車上卡帶其中一首歌,甚至不惜偷走,後來找回來上車聽音樂,還偷親了男主角的臉頰。第二位是男主角的外甥女。第三位是居酒屋的媽媽桑,也是平山先生暗戀的對象,而她也對平山懷有好感,會給他特別待遇,例如多一些前菜。

男同事想追的酒店酷妹

酷妹喜歡聽的卡帶音樂是Patti Smith的〈Redondo Beach〉,歌詞在說一個離家出走的女人溺死在海中。具有雷鬼音樂的輕快曲風,歌詞卻表達了失落的悔恨與悲傷,形成特殊的對比效果。酷妹聽的時候還落淚了,有影評猜測她可能是失戀的女同志。

居酒屋媽媽桑唱的歌,跟平山放的第一首音樂〈House of the Rising Sun〉一樣,日文版叫做〈朝日樓〉。或許也暗示平山與媽媽桑屬於同一類型的天涯淪落人,彼此也心有靈犀。

片中平山對外甥女說,他與妹妹活在不同的世界,平山的妹妹是過著有錢階級的世界,平山與父親妹妹已許久不相往來,他們不認同彼此的價值觀。外甥女的個性與喜好都比較像舅舅男主角,她與母親吵架離家出走,躲到舅舅家,而平山與外甥女這段相處時光,互動拍得十分美好,似乎相知相惜。外甥女一樣喜歡看書,喜歡騎腳踏車,一起去洗大眾浴池,還願意幫他一起洗廁所。

平山與外甥女妮可在神社公園一起仰頭看著天光樹影,拿出相機拍照。

有一段外甥女原本想騎單車去海邊,但舅舅說下次吧,後來變成了一句Slogan:「現在是現在,以後是以後」,兩人大喊了一陣子。只是後來外甥女被母親帶回家,他與妹妹在外頭講過話之後,便痛哭流涕,畢竟與家族已經割裂了,幾乎如同外人一般。他離別前擁抱了外甥女與妹妹,他妹妹似乎不習慣被人擁抱,身體很僵硬。

平山與外甥女妮可一起騎單車,準備去大眾澡堂

看這部片的時候,規律又安靜的生活作息,以及平山不時留意的生活美感與詩意,令我幾番想起《派特森》這部電影,同樣身為市井小民,一個公車司機也可以是一位詩人,過著閒適靜謐的生活,感受生命的美好。

左:平山在等待的時候會看書。右:用鉛筆捲卡帶。

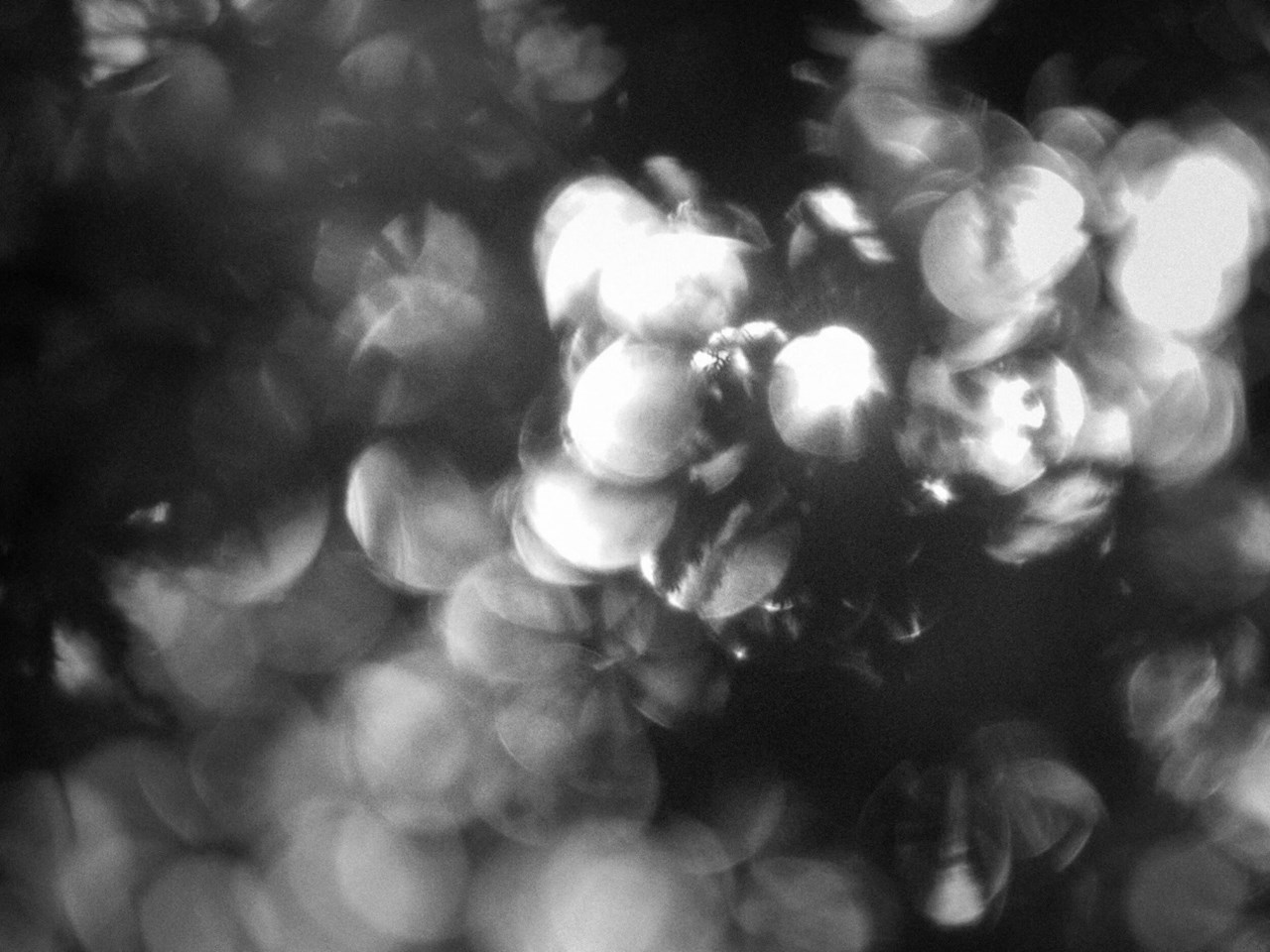

電影令我比較在意的,是平山每晚睡覺,都會出現一段光影綽約的木漏影像畫面。有時夾帶著白天看到的一些意識流光,有時是白天見過的人事物,有時像是高樓大廈或街道景象,如浮光掠影留下的雪泥鴻爪。只不過,我還有點不能接受,為什麼這些意識流光畫面要用黑白呈現?若是我的夢,會是黑白的嗎?

平山每晚作夢的潛意識畫面,是本部片的核心美學-木漏之美。由溫德斯導演的妻子Donata Wenders拍攝。

平山先生平日中午會去神社的庭院吃飯,身邊坐的上班族女郎,似乎都是同一人,看起來有點神經質,也似乎很疲累,吃起飯來很不自在,與平山形成強烈對比,不過片中並沒有給她加戲。平山吃飯時,都會抬頭望著樹林,並拿出一台Olympus Mju I黑白底片相機拍照。他每到周末會到相片沖洗店沖一捲底片,並拿回上一次沖出的照片,照片的光影亦如他的夜間夢境。

平日在神社公園吃午餐時,會仰頭看著樹影,拿出底片相機拍木漏光影。

電影最後,平山去找居酒屋的媽媽桑老闆娘,他透過門縫偷看內部、意外撞見她與一個男人相擁抱,平山嚇得立刻落跑,跑去便利商店買了三瓶啤酒,並到隅田川河堤獨飲。他此時終於抽菸了,沒想到卻嗆到,這時有一位陌生男子向他借菸,結果也一樣嗆到。其實這男子是故意來找他的,是媽媽桑的前夫,他因為罹患癌症自覺將不久於人世,特地來看媽媽桑訣別。他向平山釐清他與媽媽桑的關係,最後表示希望平山日後能照顧媽媽桑,算是某種託付。

平山後來請他喝酒,這位前夫看著暗黑的河流,問道:「影子遇上別人的影子,會變成更黑的影子嗎?」平山回答:「肯定會有所變化的。如果都沒變,那就太奇怪了吧!」最後平山甚至邀請對方玩起踩影子遊戲,透過追逐嘻笑,兩個垂暮之齡的男子彷彿暫時重回童年時的天真無邪。(筆者表示:這段導演是不是有點over了)

平山在隅田川的櫻橋下抽菸時,一位陌生男子向他戒菸並搭訕。

片尾平山一邊開車一邊播放著Nina Simone的〈Feeling Good〉,鏡頭平視他的臉,他雙眼注視著鏡頭(觀眾)良久,忽笑忽淚,可謂「悲欣交集」。〈Feeling Good〉的歌詞用鳥兒高飛、微風吹拂、魚兒海中游、河流奔騰、樹上花盛開等諸多大自然意象,歡唱新的一天仍充滿自由與希望。

電影中的音樂大多是我出生之前的歌曲,在我童年時也沒聽過,所以比較沒共鳴。不過我知道Patti Smith很有名,也認為這部片中出現的卡帶專輯音樂跟小說都很重要。書中一開始提到威廉福克納小說《野棕櫚》[按此可線上閱讀]。片中出現的書-日本作家幸田文《木》這本可惜沒找到中譯本,感覺這部電影的核心意涵應該是與這本書息息相關,若是有人知道還請留言告知我^ ^ 另外,外甥女妮可有向舅舅借一本短篇小說集《Eleven》,她提到自己就像其中一篇《鱉 / The Terrapin》小說中的男主人翁。該書作者是派翠西亞.海史密斯(Patricia Highsmith),我也沒找到中譯本。

平山看的其中一本小說是福克納的《野棕櫚》

根據網路文章所述,The Velvet Underground所創造的「黑色搖滾」(a rock noir),讓人們正視不敢凝視的殘酷大街,並開始理解城市邊緣的遊蕩者。電影中諸多選曲是隱射個體經驗對主流價值的挑戰,及對底層邊緣人的關注。劇中人物情感關係是隱性的,人物的感情或許都隱藏了線索在音樂和小說中。

平山每天早上幫盆栽澆水

整部電影的卡帶音樂,以哀傷悔恨的音樂展開序曲,以歡欣鼓舞的音樂劃下句點,隱喻男主人翁的心境轉變,走向HE。片中的時間流逝是十二天,也就是兩個禮拜,其間每個晚上穿插著平山的夢境。白天觀察到的光影、某些在意的人事物,晚上便化為潛意識影像入夢,如木漏美學一般。

平山每天拍攝神社公園中一棵他喜歡的大樹。

片尾字幕跑完後出現一個彩蛋,是對木漏美學的說明。「木漏/Komorebi」是指樹葉因風搖曳時,陽光透過縫隙產生的閃爍與光影;它只存在於當下,稍縱即逝。光影錯落,無一刻重複。

片尾有對木漏美學Komorebi的說明

陽光隨風灑落的光影隨時不停變化著,搖晃綽約的樹影也不會有相同的一刻。雖然每天過著同樣的生活作息,但實際上每一分每一秒都無法重來,每一天都將會是新的一天,隨時都可能有意外發生,也會產生不同際遇。「木漏」衍伸出的物哀美學,讓人「活在當下」,進而用「一期一會」的態度來珍惜地面對每一次的相遇,這也是這部電影想傳達給觀者的核心生活美學。

平山每晚作夢的潛意識畫面,時不時夾雜著白天所遇見的人事物。

《我的完美日常》英文片名是”Perfect Days”,取自Lou Reed〈Perfect Day〉這首同名曲,是一首表面上看似簡單而愉快的歌曲,但其實隱藏著更深層次的情感和意義。〈Perfect Day〉歌詞描寫了與愛人一同度過簡單而快樂的一天:在公園裡散步、喝酒、看電影、在家的安靜時光。歌詞看起來十分陽光、和諧而滿足,但卻因作曲的歌手Lou Reed是毒品慣犯而蒙上一層陰翳色彩,可能暗示了一些更黑暗的東西,比如吸食毒品或藥物成癮。這首歌曾經被用在《猜火車》電影配樂,出現的時機正是男主角吸食毒品產生幻覺之時。這首歌既可以被解讀為對平凡生活中美好時光的禮讚,也可以被視為對更深刻和複雜情感的探索。影隨光而生,光與影的曖昧辯證,正呼應了這部電影所強調的木漏光影美學。

《我的完美日常》電影男主角平山,每晚睡前習慣看書。

一方面來說,文溫德斯導演或許想透過這部電影,呈現某種富有文藝素養的市井小民,即使是公廁清潔員這樣被社會普遍看不起的低下層職業,也應活得有尊嚴,看得起自己,有自己一套慢活的生活模式與生命哲學。從另一方面來看,男主角平山之所以過著電影中的簡單生活作息,也是因為曾經歷過不堪回首、陰暗過往的積累,是他做出的選擇-拋棄了富有的原生家庭,從事不受人們尊重的低薪工作。但這些都是隱藏在文學與音樂之後,觀眾不得而知。在電影劇情的推進中,透過他與妹妹、外甥女的互動對話,方窺見一二。

在房間睡午覺的平山

延伸閱讀:

香港誠品書店這篇文寫得很好:【Perfect Days with Music and Literature——《新活日常》中的「互文性」】

小白的窩這篇文把片中選樂詮釋得很有文青的日常味:【電影+音樂+讀書+工作=我的完美日常】

《我的完美日常》6個觀影細節:老搖滾、底片相機,與「木漏れ日」裡的日式美學

《我的完美日常》電影聖地巡禮

較少見的批評文:《我的完美日常》,一場浪漫化的虛幻夢境。(畢竟這部電影的拍攝動力與贊助來源尚屬一部置入式行銷影片)對我而言,文溫德斯導演是一個老派浪漫主義者,也是對諸多形式藝術有著熱情、好奇且積極的探索者,就從他拍古巴音樂家《樂士浮生錄》、舞蹈家《碧娜鮑許PINA》、攝影家《薩爾加多的凝視》等各跨領域藝術的紀錄片便可得知。

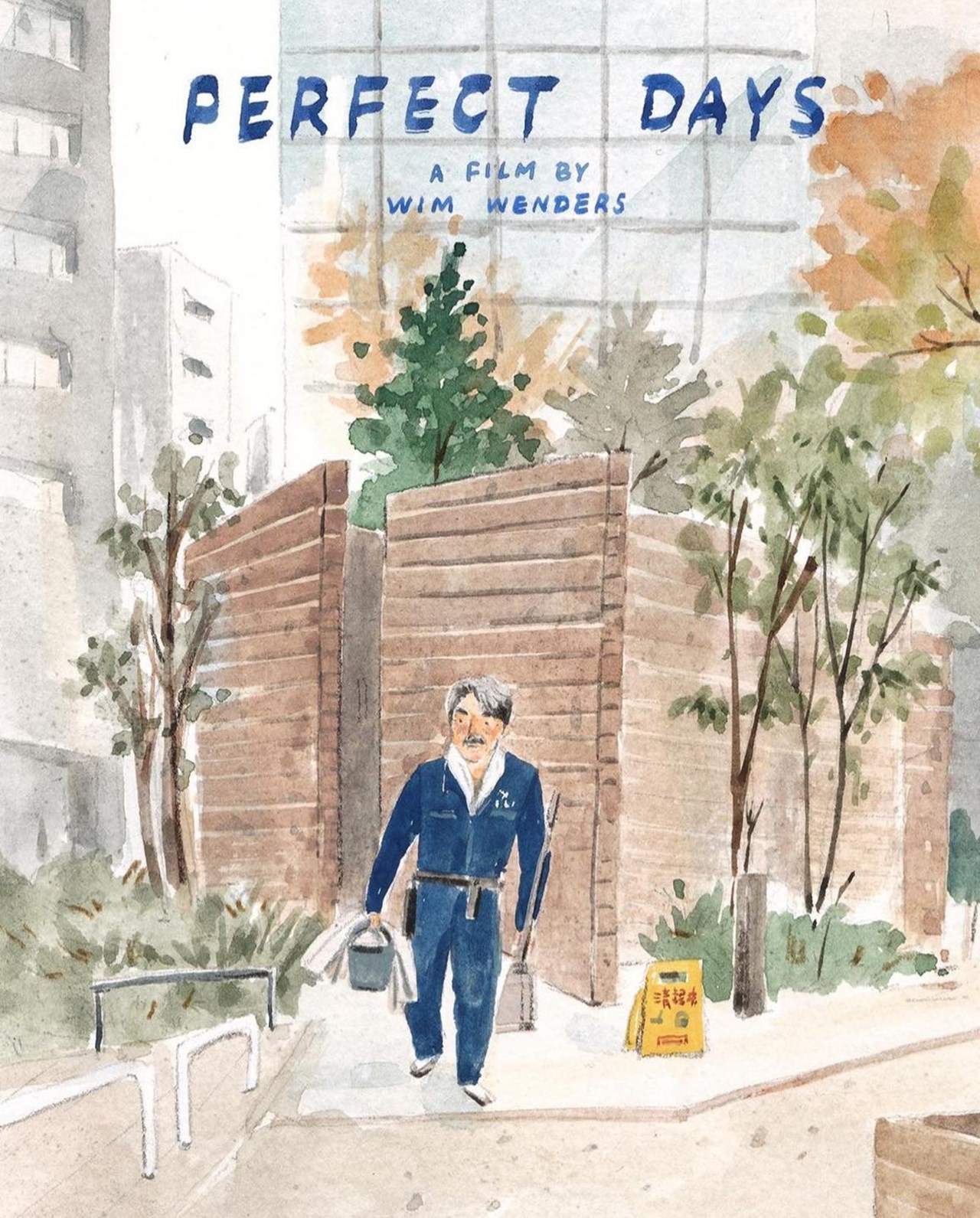

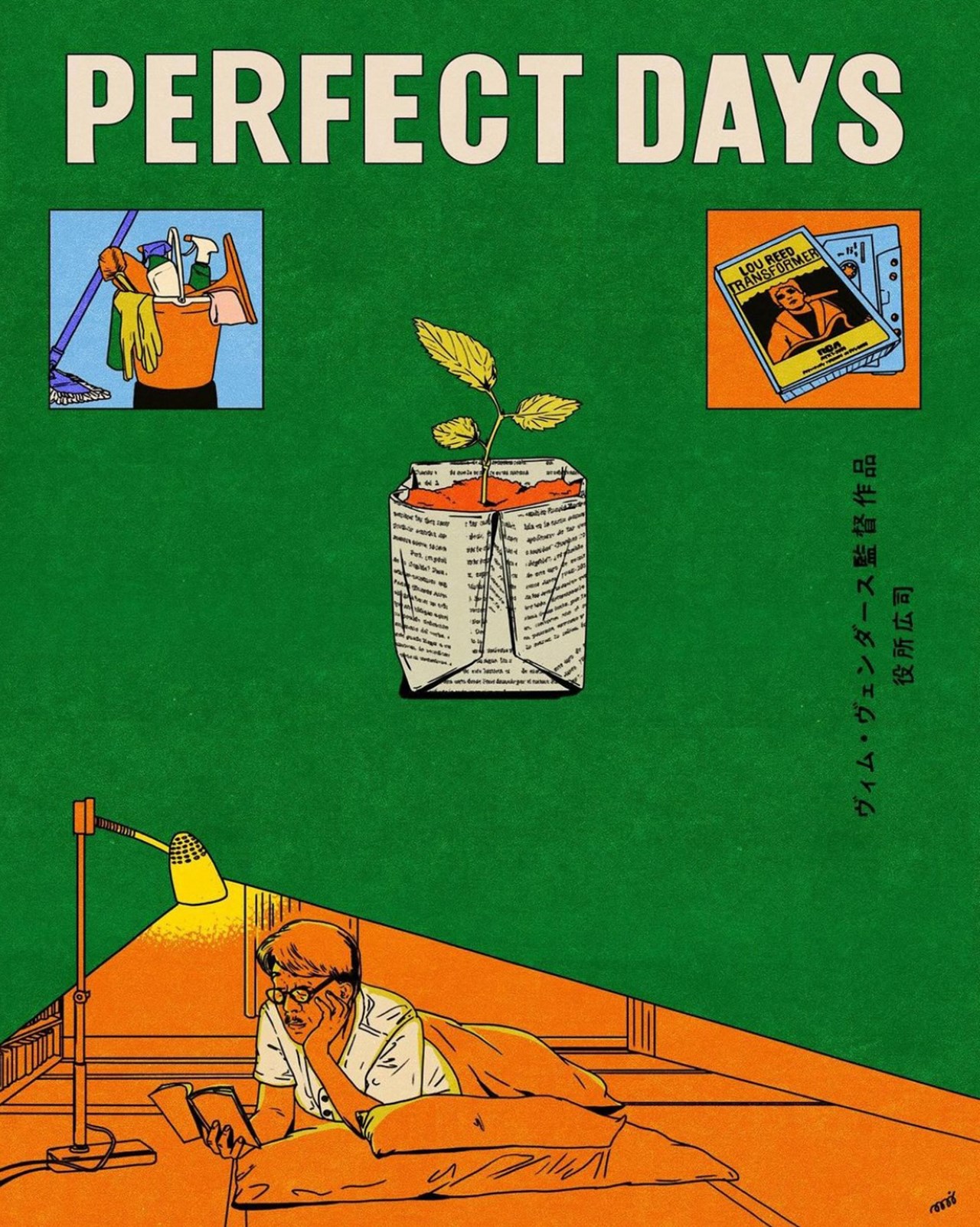

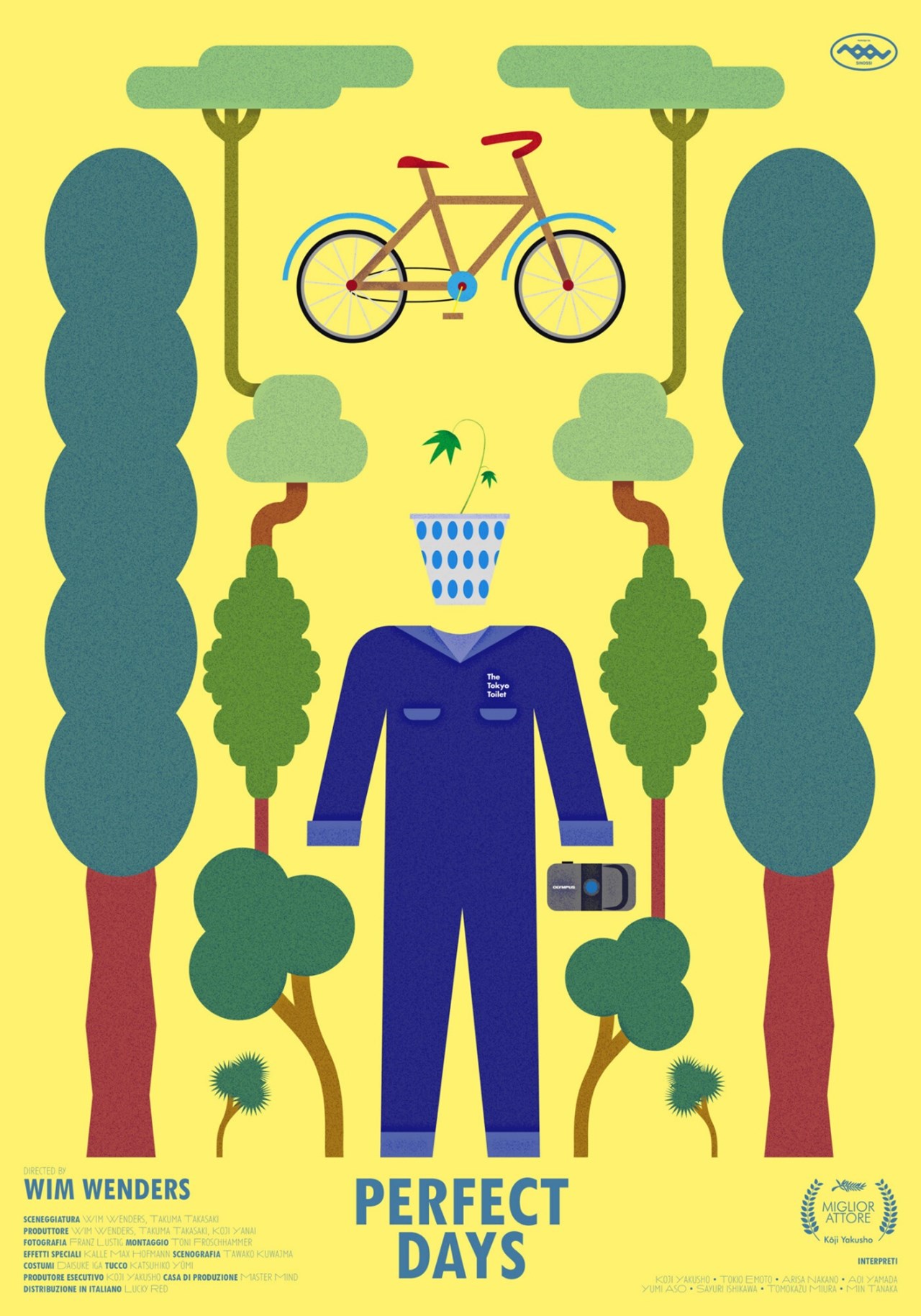

最後,集結一些厲害設計師的電影延伸創作,供回味和欣賞:

Ti-Erh Jan自製手繪的電影海報,這畫風鬆鬆散散的,正是我的菜~

María Jesús Contreras自製設計的電影海報版本

義大利SINOSSI自製設計的電影海報版本

Rafa Orrico Díez自製設計的電影海報版本

Karla-Kiky設計的衍伸商品,可線上購買

正版的電影海報