《日曜日式散步者》電影心得

2016年10月21日 星期五

這張《日曜日式散步者》電影海報我很喜歡,貼在我書房牆上已超過五年了^^

去新竹大遠百威秀看《日曜日式散步者》紀錄片的新竹唯一包場場次

我看得津津有味,很喜歡,有不少的感動與觸發~

這部電影的製作非常具有現代主義藝術的前衛性與實驗性格

整部片以朗讀書信文句的獨白或對話來推展

講述日據時代台灣風車詩社四五位詩人的悲劇故事

片中找了演員扮演這些人物

故事不時安插在片中,形成片段出現的劇中劇

貫穿整部片劇情發展的時間軸

在前半段電影中,

藉由演繹再造立體派、超現實主義、達達主義等藝術流派的美學精神

把當時的攝影、電影、繪畫、音樂作品文本

截取精華片段進行蒙太奇式拼貼組合

以詩意手法剪接形成一段一段的影像詩

引領觀眾體驗現代主義各藝術流派思潮的美感

比方說,導演剪接了許多運動員跳水的優美特寫畫面

以慢動作不斷重複那行為,營造出詩意的想像空間

令人驚嘆影像與音樂的結合,可以帶來如此豐富有趣的變化!

黃導演就像一位大廚師或像是一位樂團指揮家,

把各種食材或不同音色樂器作出精妙的處理與組合

最後炒出好幾段豐富精彩又引人廻味的視聽饗宴

這張攝影作品令我聯想到森山大道同樣有拍眼睛招牌的作品

整部片的形式美感非常洗鍊

在燈光角度、運鏡取景、剪接編輯上都具有一致性

整體電影所呈現出的美學十分成熟而完整

令人驚艷,也不禁好奇黃導演的背景經歷

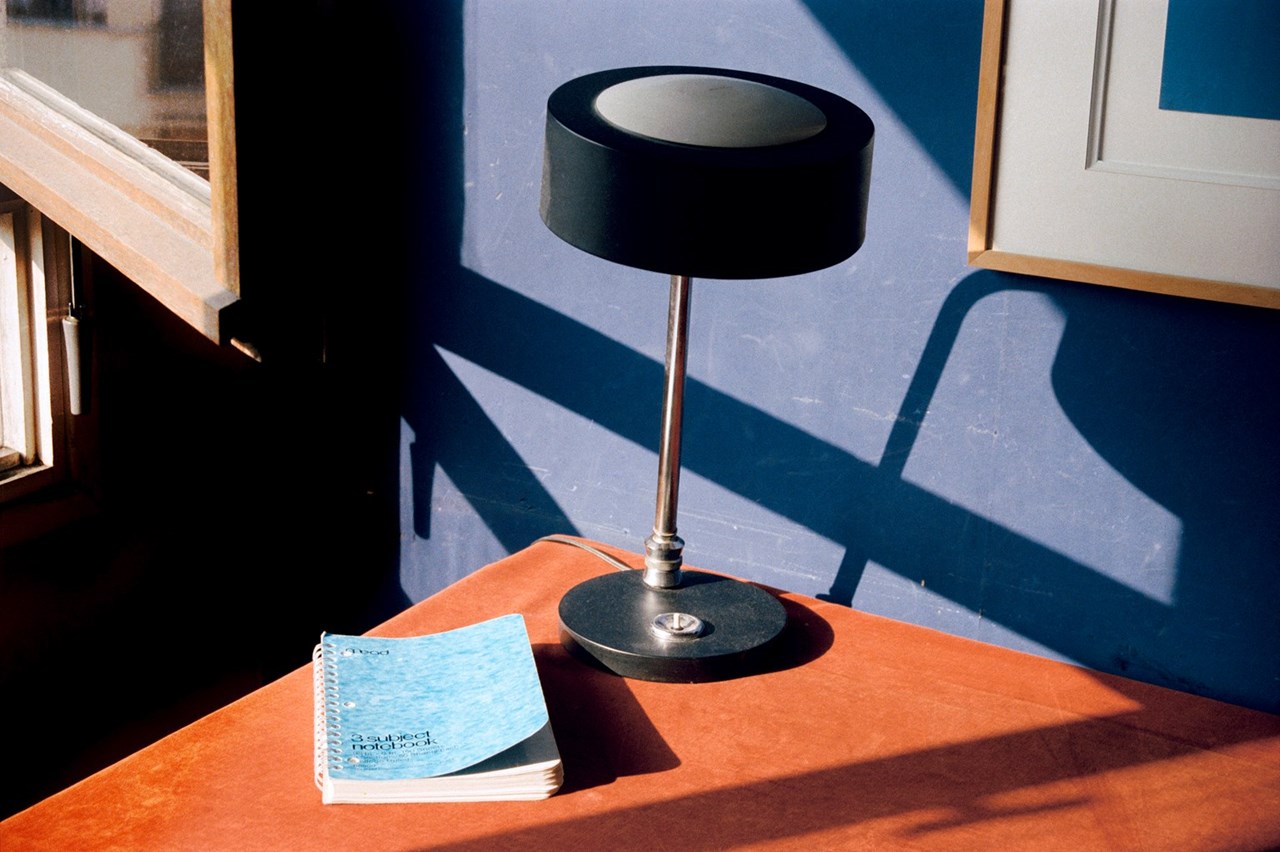

在燈光角度上

光幾乎都是45度角斜打

直射單一光源造成的硬質光影

把亮處與暗處的光影切割得很清楚

令人想起尚.布希亞( Jean Baudrillard )拍攝自家書桌的攝影作品

尚.布希亞( Jean Baudrillard )拍攝自家書桌的攝影作品

畫面的色彩飽和度很低,局部強調了紅、橙等暖色調,

利用綠黃等色調偏離手法營造出仿底片的復古懷舊況味

電影畫面營造出仿底片的復古懷舊況味

在運鏡取景上

紀錄片中的視角幾乎都是切掉人物的頭部

鏡頭只拍肩膀以下的位置,同一場景固定鏡頭

上下被截掉,只留下中間畫面

在這部分,會讓人聯想到〈村上春樹之東尼瀧谷〉電影中的固定運鏡方式

帶給人一種被框限住,難以脫逃的束縛感與壓迫感

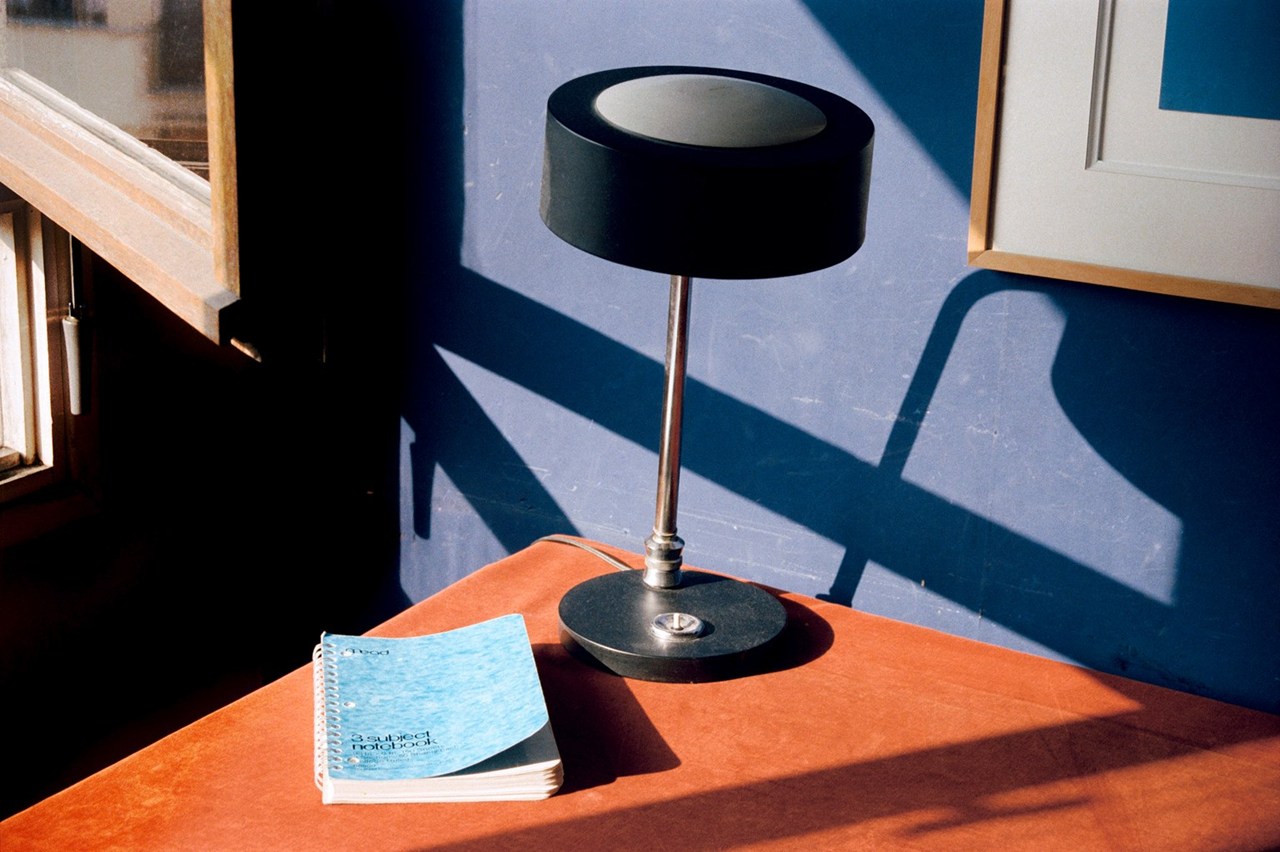

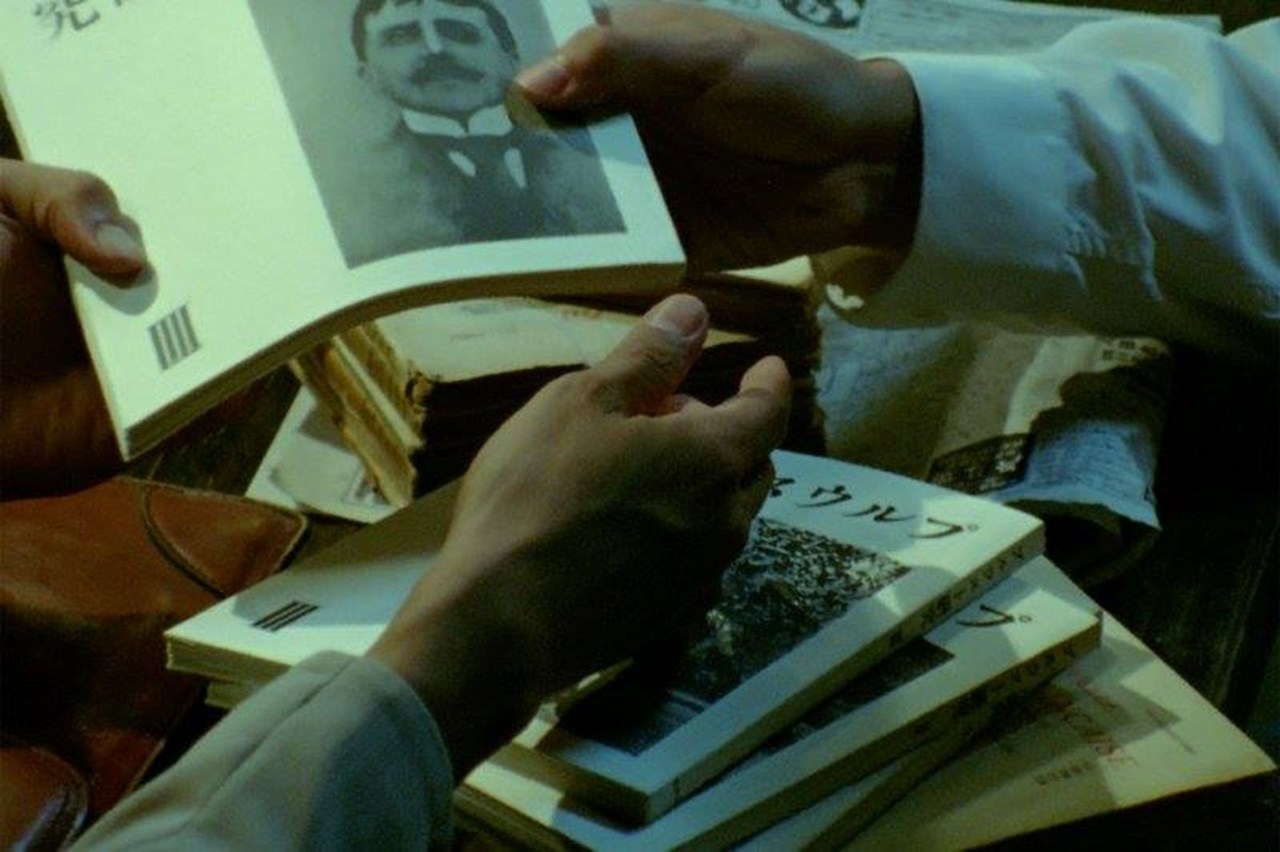

大多拍攝人物的動作,如翻書、碰面等

取景非常靠近人物,多有局部特寫

因而帶給人專注於手邊作業的私密感

電影大多拍攝人物的動作如翻書

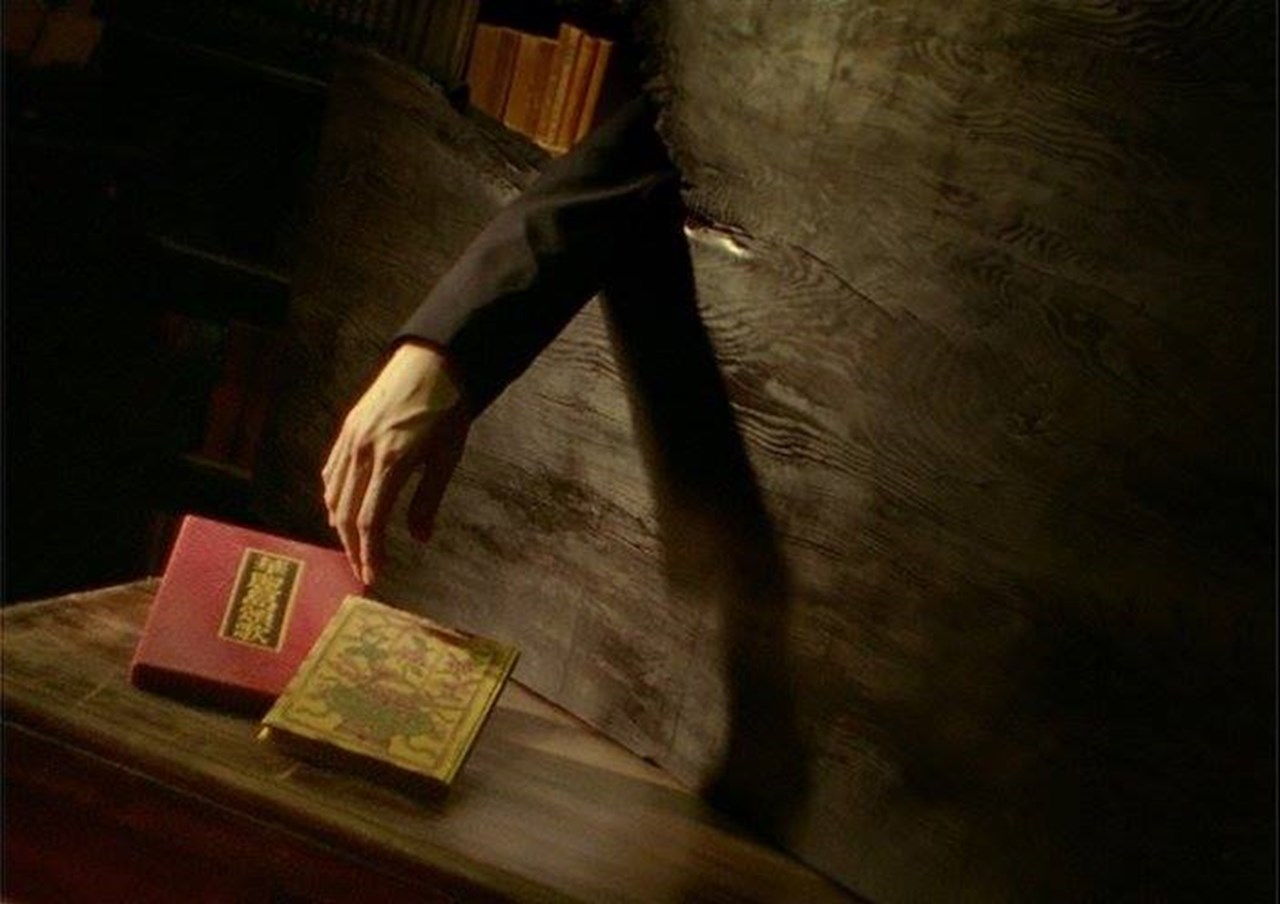

在靜物攝影上

劇中劇出現的古代生活物件都拍的十分唯美有詩意

會以一些具有象徵意涵的物件來佈置出影像詩的畫面

例如把龍眼散落桌面,剝殼露出如黑眼瞳般的核仁

呼應對照到「眼睛」在這部片中的象徵

導演重製了雕塑家傑克梅蒂的雕塑〈靜止之球〉

在劇中劇中不時重複出現那球掉落下來的畫面

雕塑家傑克梅蒂的雕塑〈靜止之球〉

導演有時也刻意製造無人但物件卻會自行移動的鬼片場景

例如書架上的書被抽出來自行掉落到地面

石臼彷彿自行運轉研磨出白色的米漿流瀉而出

鬼啊,在這部片中是有一定的象徵

帶出了已然消逝不復存在、卻又再度被召喚出來的哀傷意涵

影像、音樂素材的編輯剪接

導演在這部分非常厲害!

我認為他是一個非常傑出的編織者

會以直覺的蒙太奇手法來進行編綴串聯

因而造成了詩意的想像空間

其實我在觀影期間,不時會產生

「啊這畫面片段超煩的啦!!」的想法跟感覺

那是透過運鏡、靜物擺拍行為、以及剪接上的巧妙操作

所造成的一種煩躁感受

因為它打到了我的心坎

召喚我去碰觸一些內心不想面對的沉重

片中非常強調現代主義中的理性主義

在目前這個時代,這價值大多被後現代青年所揚棄

而導演重新演繹出跨界新美學

這對創作來說可以帶來很大的啟發與刺激

看完以後,會想延伸多閱讀風車詩社的詩句

那些以白話文口語翻譯後的超現實風格

今日看來,它單純自然的現代性況味益發具有魅力

令人驚喜的是,看完電影以後

導演黃亞歷現身座談,很樂於跟觀眾互動

他在談論電影時,觀點出乎意料地清楚深入

是一位非常理性的文史工作者

也是一位令人敬佩、具有原創性格的導演與創作者

這部片也值得一看再看!

PS:事實上,在跟黃導演互動Q&A時,他直接建議我多看幾遍XDDD