北美館「激情心靈」台日新世代藝術錄像展

2009年03月08日 星期日

北美館外頭是吳炫三的巨木雕刻《圖騰與傳說--我們都是一家人》,

開車從馬路上看到了一棵完整的巨木樹身原型,就很興奮,

樹身的形狀真的很美,

吳炫三僅就樹皮部分做淺層雕刻,也表達了對大自然樹神的尊崇,

只可惜不是放在寬闊的草原上而是石塊人行道上,不然會更有味道。

北美館的1F是【激情心靈~17位台日新世代藝術家錄像展】

一直很擔心婷會不會無聊,或是害怕,

一進展場看到的是中島雄介作品《無意識》投影形成的整面牆,

恍如體內血管血液流程、如雨打玻璃的水珠,不停變化的有機流動景像。

婷看了一陣子,接著被第二件色彩鮮明、造型明確的多組2D動畫吸引,

這是陳怡潔的《叮咚叮咚》,鑲嵌在展場牆面,

看不見具體的螢幕,有點鑲嵌玻璃似的亮麗,

重複的動畫卡通,也給人非常強烈的印象,

一個似乎在望遠鏡下窺見的燈塔、

一些高樓大廈上有一個玻璃杯慢慢倒下、

一件包裝好的大禮物在手扶梯慢慢上升,

一顆高爾夫球慢慢從室內的樓梯滾下,下方有個球洞,

一個洗手台有一隻金魚的陰影慢慢往上游走。

下一間的牆面都是手繪動畫腳本,燈光陰暗,

牆上有動畫播放,一個小女孩的臉部表情特寫與頭髮局部聯想切換,

有一些黑板、文件,可能是與童年回憶有關的作品,

也讓人感受到錄像藝術作品形式的多元性,

應該是不要受限於僅用螢幕播放,

要更從想表達的主題出發,

可選擇任意物品來佈置出最適合的作品氛圍較好。

接著是陳萬仁的《無意識航行》,出現一堆栩栩如生的小人兒,

撐著傘同一條路線重複交錯走過,

一條簡單地平線與天空雲朵作為背景,

純粹地如同劇場演出,一看到這風格就知道是他的作品。

然後是林巧芳的《紅花開》動畫,

看到一隻公雞在火車車廂慢慢前進,

我以前在藝教館動畫影展時就看過了,記得內容好像血紅一片,

所以叫偉偉留下來慢慢看,我先帶婷繼續看其他作品。

偉偉後來說他最喜歡的就是這一件動畫作品。

錄像藝術展的展場佈置,好像走迷宮一般,

每一間都是暗室,不知會有什麼奇怪畫面出現,

帶著6歲小朋友來看,心裡都會捏把冷汗,

既期待又怕受傷害,就怕婷晚上回家會做惡夢。

朱書賢的《黑色種子˙抽芽》也在當代館看過了,

接著看到陳依純的《房子背後》,我跟婷在這一展間待了很久,

看著夜晚那些台灣隨處可見的四、五層高老房子立面慢慢平移,

透露出些許燈光,有許多飛機餅乾慢慢飛過,偶爾還會出現大蘋果,

這很像我們之前在中和住過的擁擠台北縣街道,

以前下班後的晚上,也時常帶婷在家附近街道上散步,

所以感覺景像十分熟悉,婷流連不去。

下一間是王雅慧《可能的記號》,

看到純白書頁一直翻過,有一些極簡的手繪圖案,

純淨簡單不吸引人,所以大家快速掠過。

到了周育正的《萬物有靈~畸形或漸進》作品,

一排卡通人物的黑色剪影走來走去,

背景是藍色,藍黑對比單純而鮮明,

有的是米老鼠頭形,有的是狐狸頭形,有的是原子小金剛頭形。

接著看到一個日式推門,進入後是一間大和室,

中間有塌塌米座位,四周是山水、花草畫虛擬實境的動畫燈箱,

動畫只有花草微微被風吹拂的變化,伴隨著蟲鳴鳥叫的聲音,

是小瀨村真美的《四季草花圖》,

婷看了一下,就說好無聊喔,就拉著我走了。

我也覺得這種山水畫、風景畫的虛擬動畫,

是早期電腦動畫剛出現時,學生常拿來作為練習的課題,

我反而不喜歡這種模擬方式,感覺會讓觀者喪失欣賞的想像空間。

接著是賴俊羽的《飛行航道》,

是從地面向上看著飛機的角度,透過各式各樣的城市街道大樓來仰望。

五島一浩的《建築師之死/FADE into WHITE#4》3D動畫是一部成熟的劇情影片,

片長20分鐘,曾參加過2003金馬影展。

內容是建築師設計建造了一座夢想中的城市,建築師給予它活力,

但它也因建築師的精力耗盡,而漸漸走入消失的命運。

兩個角色用非常緩慢的速度對話,旅經各個建築模型。

這段短片所述說的並非「死」,而是對自己的追尋。

曝光過度又刻意失焦的黑白灰階動畫,

塑造出早期膠捲電影的懷舊味道,

像是建築師手繪使用的文具、模型人偶、手部繪圖的動作強調等,

我覺得場景做得很細緻迷人。

林冠名的《呼吸》展間非常的黑,讓觀者的眼睛一下子陷入黑濛之中,

黑到不行,許多人探頭一看就立刻走了,我在裡頭待了一陣子,

才看到螢幕彷彿夜空的星斗閃爍,似有似無,若不專注注視恐怕難以察覺。

石田尚志的《海之壁》,三面投影幕,畫面景像無以名狀,

彷彿夢境之水流,抽象的各種流動與灑落,難以辨認是具體世界的什麼影像。

我最喜愛的作品是澤拓(Hiraki Sawa)的《盒子/Hako》,

他是日本旅英的青年藝術家,

展場佈置很不錯,一道一道豎起的投影牆面,一共有六面,

擺脫了狹小暗室的壓迫感與施工過後的窒悶怪味。

一面是鐘擺不停滴答,有兩面是海岸景象,鳥群縱身躍入海裡,

有一面是海岸的摩天輪,一面有核電廠上的煙火,

也有昏暗的長廊、日本寺廟的青苔石階等等景象。

據說澤拓對維多利亞木製娃娃屋與「盒子花園心理治療法」很感興趣。

病人被要求挑選迷你模型物件放在空的木盒裏佈置成他們的私人花園,

再由醫生分析每個物件所象徵的意義。

不論娃娃屋或是盒子花園都指涉一種被窄制的模式,

在這樣的框架裡即興式的遊戲規則,

解放了覆蓋在心靈深處不自覺的思想、慾念、行為。

看來這竟是屬於療癒系的作品,也屬於真實與虛構交錯難分的超現實風格。

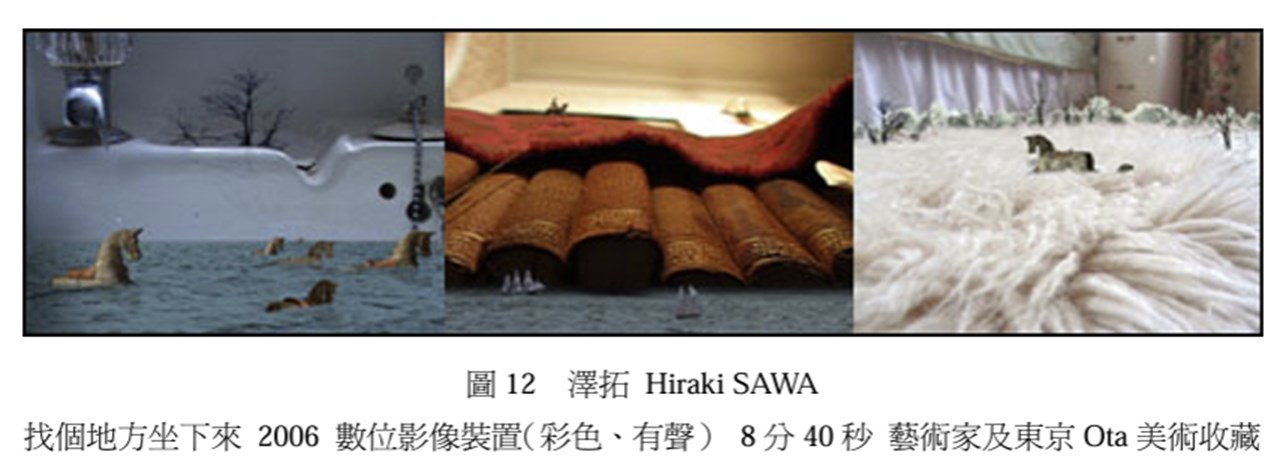

偉偉在參觀過國美館〈食飽未~亞洲藝術雙年展〉後,

一直對其中一件有木馬在家中各房間搖晃而過的錄像作品念念不忘,

這次看到澤拓的《盒子》作品,也不禁聯想到那件作品。

我上網查了以後,發現竟然是同一個作者-澤拓,覺得很是驚喜,

他上次展出的作品是2006年的《找個地方坐下來》,

把室內場景想像成遊樂園,色調溫暖豐富,

彷彿是美好童年回憶的重現。

有篇專文介紹:

「日本藝術家澤拓(Hiraki SAWA)作品《找個地方坐下來》,

在創作自述中描述道喜歡「探索現實生活中那些既遠又近、變動無常、難以捉摸、難以描述或定義的微渺經驗」;

35 其作品中家居景觀的角落卻上演著無法想像的奇觀,

看似尋常不過的小場景,

有著複雜且多彩的事件在裡頭如火如荼地上演著,

最不真實情節常在最平凡的角落中施展著作用力,

這些,都讓現實不見了。」

影片片段可在Yourtube看到

澤拓的另一件作品《青天霹靂》也不錯,

兩面對立的投影牆面,一面是俯瞰而下錯落而緩慢行走的小人,

另一面是一個鳥籠立在寬闊的原野等等的影像。

【延伸閱讀】

這部落格的不負責導覽文章寫得很有趣。

Angelus Novus寫的Blog文章紀錄方式跟我很像。