基隆美術館開館展「未記持」觀展筆記

2024年06月16日 星期日

基隆美術館開館首展【未記持】展場大廳作品與主視覺牆擺起來蠻好看的,但說實在話,看完這展覽時,還是無法理解照片中此區的作品在做什麼... 只能欣賞其設計之美XD

基隆美術館開館首展【未記持】由林宏璋策展,展出作品十分精采且豐富。我周末兩日看展,總共花了大約五小時,還沒看完,但看的很高興。很推薦對基隆有興趣的人來,尤其基隆人必看!

展覽主視覺圖很好看

基隆美術館的地理位置方便,就在基隆港口旁邊,離公車總站、火車站走路約7分鐘可到,離廟口夜市更近,停車可以停在隔壁的微風東岸shopping mall,交通便利。

得先坦白地說,我認真看了一陣子策展論述,但還是看不懂在寫什麼,寫的十分哲學。論述中出現了詹明信「共時離子併發性」、傅柯「先驗歷史」、以及「自反性歷史書寫」「外置記憶的政治」「定居殖民主義」「差異複數」等許多專有名詞。但大家可別被這些話語嚇到了,也可以參考比較平易近人的報導文章(我蠻喜歡這副標題「以地方性想像開啟對歷史意義的反思」),或者就放寬心胸直面藝術作品比較好玩。

哲學跟詩都是提高我們認知思維層次的一種方法,我試著理解這些哲學詞彙,但發現這牽扯到更多複雜的概念:「共時離子併發性」有人譯成「共時單體共存敘事」(SMS : Synchronous Monadic Simultaneity),是詹明信在寫楊德昌電影《恐怖份子》的一篇影評文章當中提到的故事類型。SMS大致上是指,在不同地方同時發生的、多個有意義的巧合事件,這概念在描寫現代城市的電影或小說的故事中特別能創造出來。

「先驗歷史」(historical a priori)是一種基礎核心概念,是匯通傅柯眾多思想的線索,也是他根本的思想工作方式與態度。「先驗歷史」大致上是在講,我們對歷史的概念理解,大多是先於經驗之前獲得的歷史,也就是無需經驗或先於經驗所獲得的知識。奇怪我們從小所受的歷史教育,不都是這樣嗎?我早已習以為常。但這重點好像是說,歷史是被建構的,並非真正的客觀,這樣就可以瓦解歷史的客觀性。

這次展覽其中的【場景β】展區,著重以事物做為「先驗歷史」,介紹了六件作品,我喜歡其中兩件作品《焱族:火山群島之洋》與《基隆燒》,但很難理解策展人所說的「歷史狀態的陳述-標識物的關係,如何以共存的方式相互矛盾與改變」。其他有三件作品完全看不懂,只好pass…

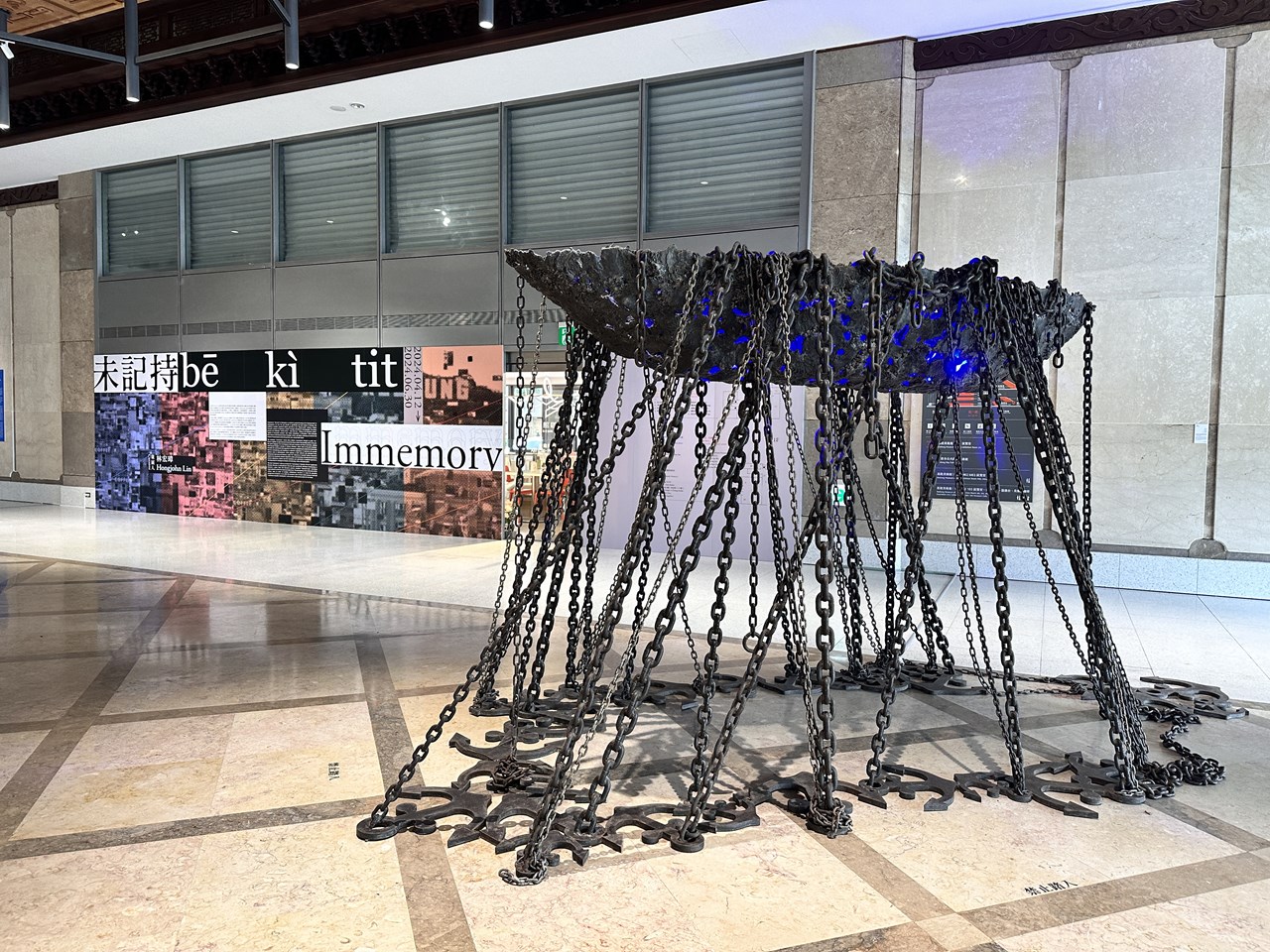

走進入口大廳右側第一件作品是劉柏村的《錨-泊》雕塑作品。浮在半空中的一艄小船,被許多鐵鍊捆縛住,彷彿想要往上飛升或向前進,卻被捆住動彈不得。製作的工法頗令人好奇,因為沒有慣常看到的柱子,而是由多根鐵鍊造型來撐住上方的鐵船。我不禁疑惑,這樣也能撐住小船的重量?船身還會發出一些藍光,增加奇幻感。

劉柏村的《錨-泊》鐵雕裝置作品很厲害,隱喻意象豐富且扣人心弦

《描,寫》這組作品比較莫名其妙,看了很久也看不太出來在表達甚麼,似乎是轉譯基隆港口的制高點砲臺。木桌上一座座應該是與砲臺有關的造型,用特製木桌排列成左右開翼,但這些抽象造型提供的線索太少,難以聯想。我只看出這些砲座敷上了青苔小草,暗示砲台的被廢棄、無用。(後續:看到展覽DM摺頁的砲台遺址照片,其上的砲彈空洞造型與這些小雕塑展品很相近,或許是隱喻這些砲彈吧!)(又後續:發現這個走訪古砲臺的展覽相關影片,的確是砲彈造型)

《描,寫》裝置作品

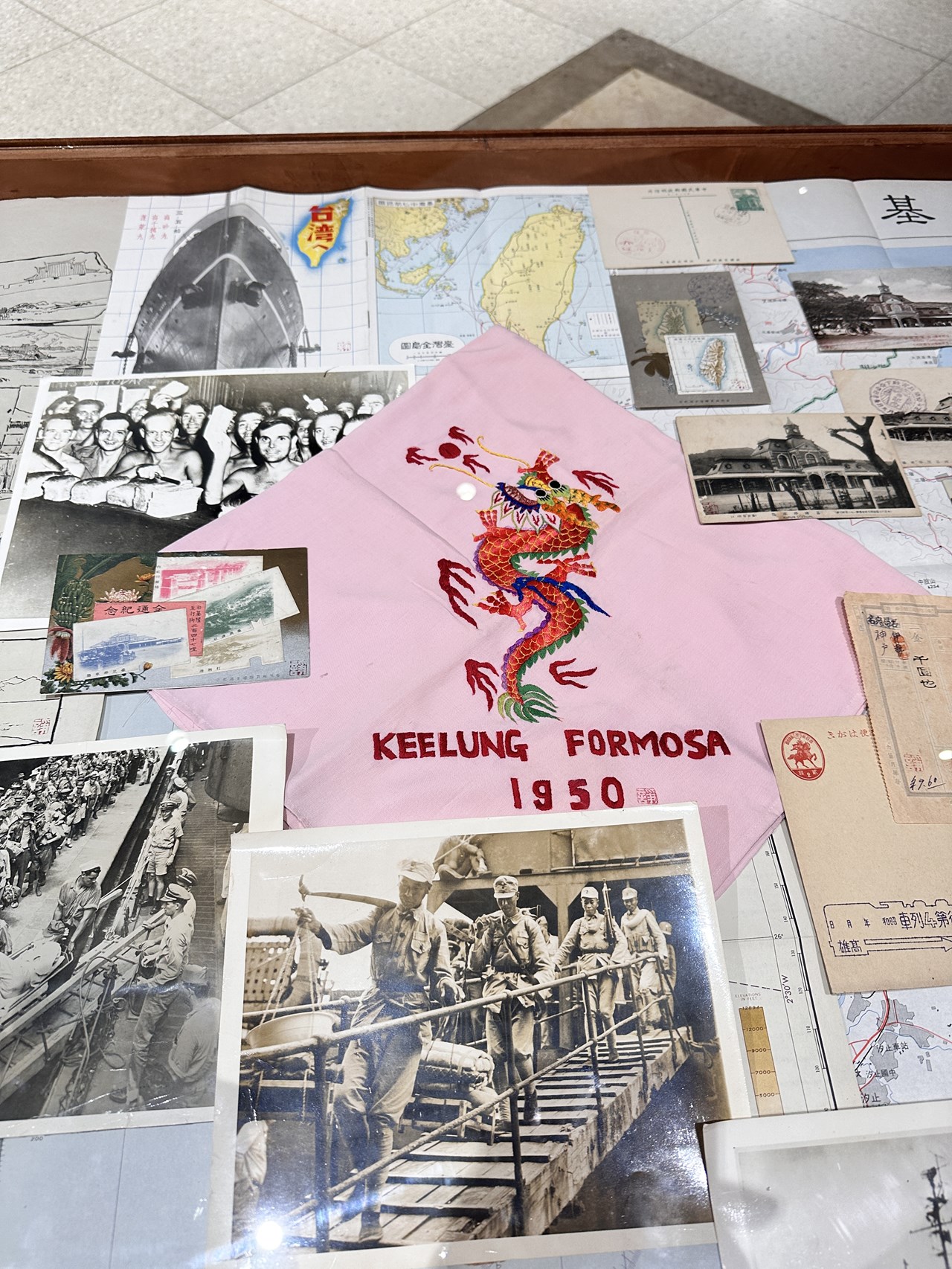

這次策展比較讓人奇怪的是,有些布置應該是策展人的巧思,但卻沒有明講,沒有解說牌,讓人猜不透,又怕搞錯。一是展場大廳的白牆黑色書法,一排大字寫著「蒼穹港籠」,左側牆面寫了五排字「咽港天關 烽火號臺 喉鎖島門 據沙制灣 和壘平洋」,走繞了一圈,沒看到對這些書法字的說明牌。一木桌台上擺滿了基隆的古老明信片、畫作與文獻檔案。另一個是聖保羅砲艇電影介紹區,也容易誤以為是藝術家的作品。有展出這些是加分許多,我可是看的津津有味,只可惜缺少了來源說明,是美中不足的小瑕疵。

大廳一張桌子上擺滿了基隆的古老明信片、相關畫作與文獻檔案

桌子右上方蒐錄了許多基隆火車站的古老明信片,以及舊地圖集封面

桌子右下方擺了一張日軍與清朝官兵海戰的「台灣基隆大攻擊圖」

桌子中間擺了一塊粉紅方巾,1950的繡字。以及軍艦上的美軍照片。

周武翰的《靈場模擬器》這品名很炫,看似是貼滿了金箔的日式東洋畫屏風,畫的內容應該是基隆的許多景色,據說是轉譯「基隆西國三十三所靈場」遺跡啟發的模擬巡禮遊戲。我想去辨識畫的內容,畫中出現十一面堂、千手堂、弁天社、太子堂、役行者、池之坊等寺廟,但看不出現址是在哪裡。後來回家上網一查,原來基隆真的有三三靈場石佛,地點在月眉山靈泉禪寺等地,一位熱心人士將2012尋訪過程寫了詳細的部落格文章。維基百科提到,基隆西國三十三所靈場巡禮約52公里,全程參拜需耗時數日。有熱心人士雲鶴在2015-2016幾度踏查拍了照片放在FB相簿,其毅力令人佩服。

後記:看了網路這些基隆的觀音像照片跟介紹,不禁觸動我的過往記憶,想起從前曾帶著外甥女參加過新竹十八尖山尋訪觀音石像的活動,穿插在自由車場周遭的登山步道,當時爬上爬下找得很辛苦,主辦單位似乎有發一張地圖索引,找到可以蓋章蒐集換贈品;再估狗一查,果然就是這同樣系統的複製品,現存24座石觀音像,原來新竹就有自己的「十八尖山遍路」!看藝術品原來真的可以返身回到生活,還真是巧合,只是還無法達到詹明信的SMS,因為這算是不同時間在不同地方發生的同一系統事件。

周武翰的《靈場模擬器》

日本東洋畫風

《基隆港的木瓜小販》是透過日治時期的一首歌曲,從日軍視角來看與台灣女子的浪漫邂逅,牆上左側大圖介紹了這樂曲的歌詞與背景環境。很吸睛的是黑膠唱片造型的圖案設計,前面放了一個古早的黑膠唱盤,可惜現場似乎沒聽到相關音樂(這應該也是策展的作品?)

《基隆港的木瓜小販》

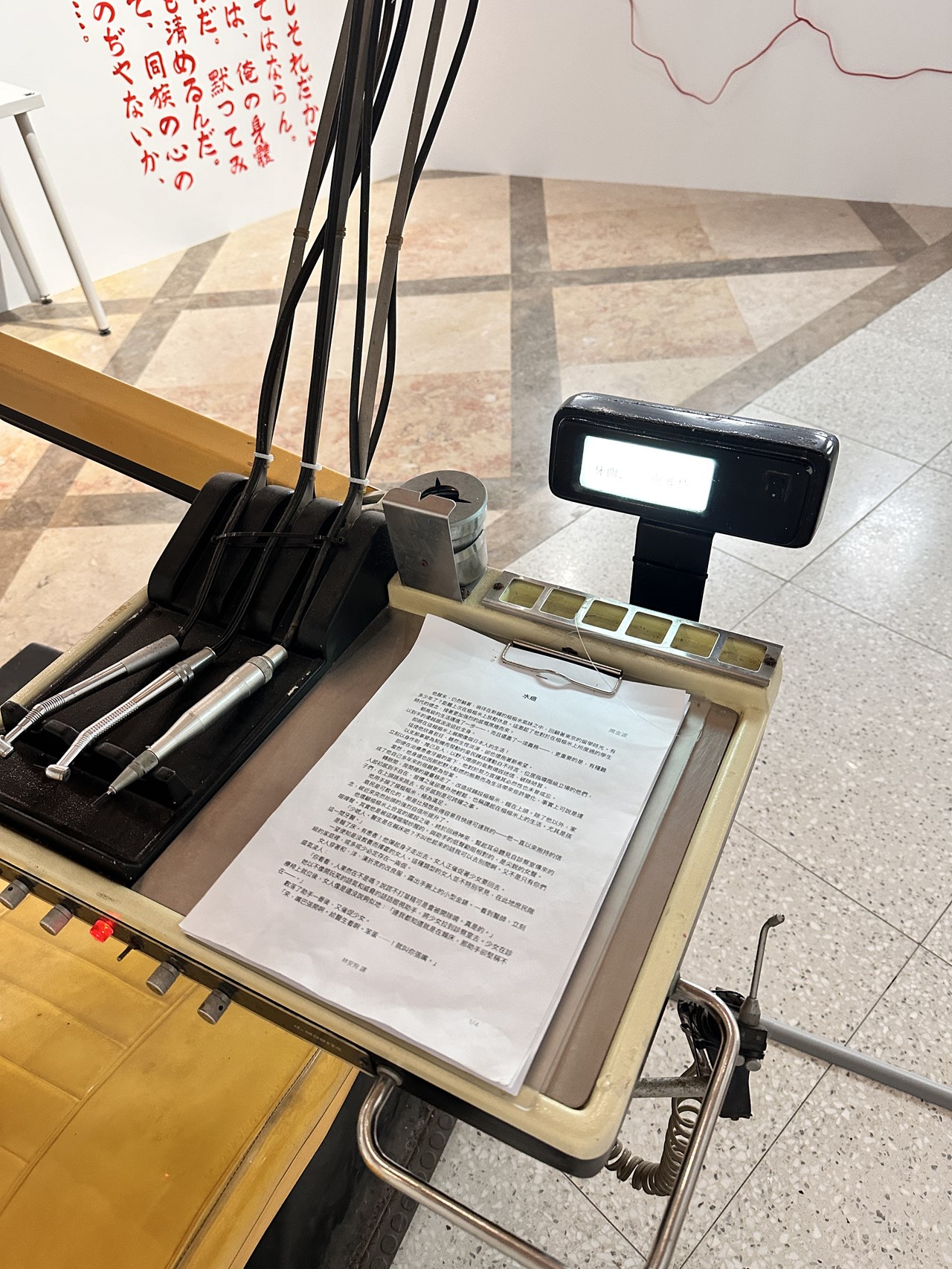

林安狗的《牙齒、血液與鄉愁》作品展間是實境再現日治時期的牙醫診所,整體佈置得很好。兩座看牙的診療臺椅,牆壁旁的平台上一堆診療醫療器材設備,其中的漱口藥水氣味很能讓人聯想起看牙醫的經驗,有一台不知功能的老機器播放著聲音。

牆上有五六個燈箱,顯示日文發音的口齒形狀,像是幼稚園級別的日語教學教材,因為不懂日文,不曉得是甚麼意思。牙醫診療臺上放著一疊文件,裡面的內容是周金波的《水癌》短篇小說,日治時期與牙醫有關的故事,大致上看了一頁,是一個台灣人牙醫,身懷知識分子的階級優越主義,期待能過像統治階級日本人的生活。以下摘錄《水癌》小說的開頭幾段:

他醒來,仍然躺著,徜徉在新鋪的榻榻米氣味之中,回顧著東京的留學時光。有多少年了?距離上次在榻榻米上放鬆休息。這激起了他對於在榻榻米上所度過的學生時代的懷念,接著更加強烈的感慨席捲而來。

朝高級的生活邁進了一步───而且還盡了一項義務───更重要的是,有種難以到手的優越感汲汲迫近全身。

即將在這榻榻米展開像個日本人的生活!

這使他欣喜若狂,雖然生性淡漠,卻也懷抱著新希望。

以支那事變為契機而發動的皇民鍊成運動自不待言。位居指導階級立場的他們,立刻以身作則、推己及人,以野火燎原的氣勢燒毀迷信、破除陋習。

即使在治療患者牙齒的當下,他對於努力宣揚其必然性也未曾或忘。…..(以下略)

林安狗的《牙齒、血液與鄉愁》展間裝置佈置成日治時期的牙醫診所

林安狗的《牙齒、血液與鄉愁》作品,牙醫診療臺上放著一疊文件,裡面的內容是周金波的《水癌》小說,日治時期與牙醫有關的故事。

原來周金波是日治時期的作家,也是一位牙醫,這篇是他的處女作,也是親身經歷改編成的短篇小說。故事主要是講,一個年輕的貴婦帶著她的女兒來求診,因為他女兒得了水癌,也就是所謂的「壞疽性口炎」,然而因為少女的母親嗜賭成性又驕縱,少女的水癌已經快要沒救了,於是作者就寫了一封介紹信她,要她帶女兒去台北的醫院就診,但是那女人始終沒有。在小孩過世之後,女子還跑來找作者說要鑲金牙,而且純粹只是為了好看,作者對此感到既絕望又憤怒,因為他之前才覺得台灣正在走向一個現代化又良好的新台灣。(此段故事出處為網路的投稿書評)

林安狗的《牙齒、血液與鄉愁》展間裝置,牆上寫著紅色日文,但我看不懂....

林安狗的《牙齒、血液與鄉愁》展間裝置,平台上一堆診療醫療器材設備,

其中的漱口藥水氣味很能讓人聯想起看牙醫的經驗

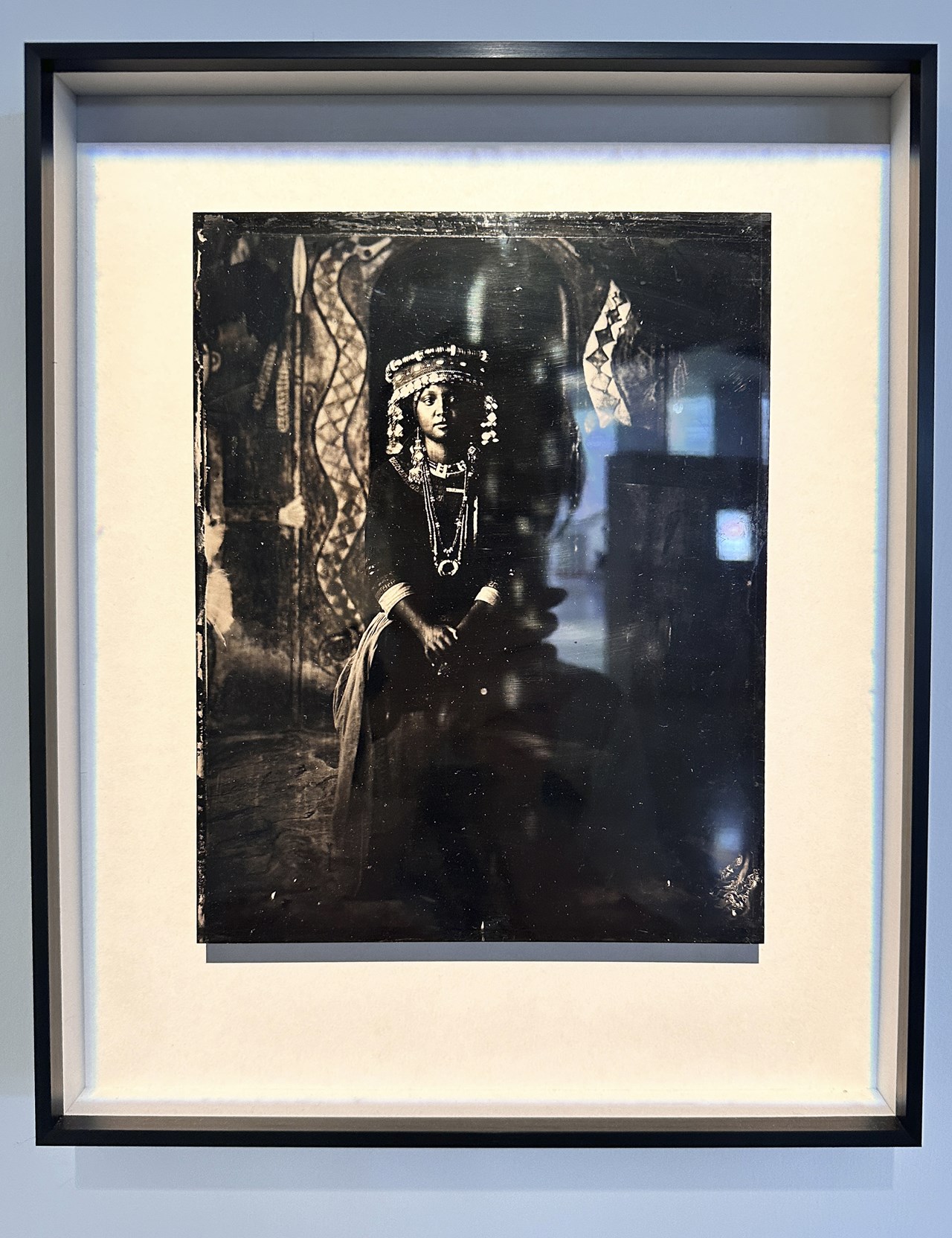

何經泰的一排濕版攝影作品《排灣族五年祭》,用昏黃的切光燈照射,邊框有著沖洗出來斑駁老舊的氛圍。拍攝的內容是東排灣族土坂部落的傳統祭典五年祭,拍攝這些原民耆老盛裝穿戴的肖像照,在大光圈的散景下,增添了不少神聖又夢幻的氛圍,有點讓我想起馮君藍牧師充滿神聖信仰靈光的攝影作品。

何經泰的濕版攝影作品《排灣族五年祭》

何經泰的濕版攝影作品《排灣族五年祭》

何經泰這張原民少女照片拍得很有魔幻寫實風格

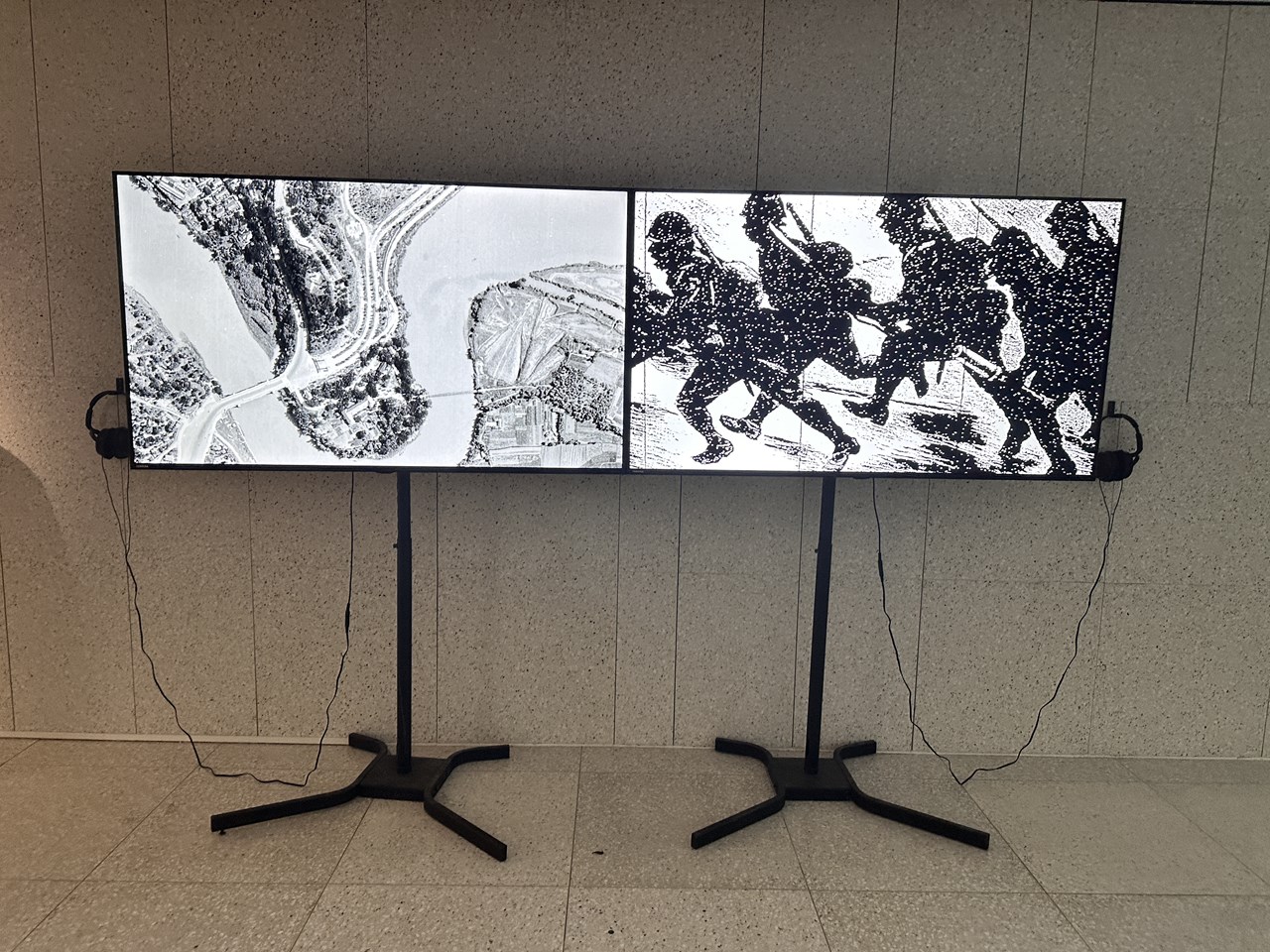

我一向蠻欣賞陳飛豪的作品,之前在首屆馬祖藝術島看過他的《水流之神》作品之後,就對他印象不錯。他這次作品《台字章物語:基隆秘帖》整體的關聯我雖然看不是很理解,不過作品局部都看得蠻高興的。外面雙電視螢幕的錄像有著台灣日治時期影像,包括二戰的戰機、簽署條約的歷史場景,左右影像互文呼應也蠻有趣。影片結尾秀出一段話:

本作引用的歌曲:荒城之月

它的歌詞據說是,為哀悼戊辰戰爭後

戰敗者東北方,奧羽越聯盟重要堡壘

殘破的會津若松城所作。

哀戚的曲調,對應曾為東北共主

能久親王的一生,彷彿也道盡了二戰終結前

帝國殖民史的悲劇。

桌上電腦播放克里斯˙馬克的作品《Immemory》,可惜電腦互動部分故障了,變成自動播放

陳飛豪的作品《台字章物語:基隆秘帖》,右側大牆有時持久播放著一隻大眼睛看的畫面,左側的電視雙螢幕,時而播放二戰戰爭畫面,或是同一個條約簽署事件、但用不同視角的影片並置播放。

陳飛豪的作品《台字章物語:基隆秘帖》雙螢幕錄像畫面兩兩相對、有時呼應得頗有趣味。

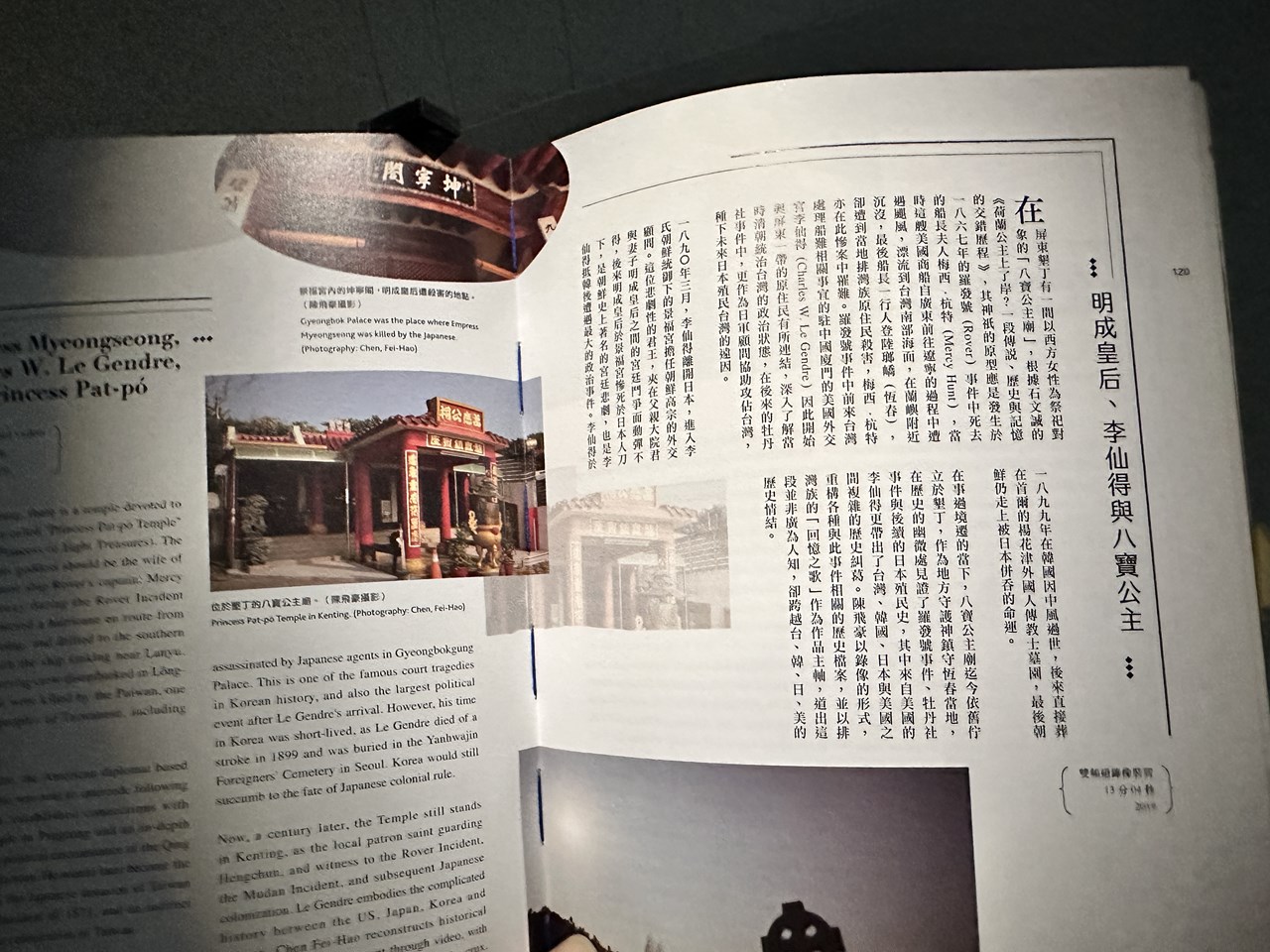

展場內間的錄像作品是演歌歌者彈著月琴與拉二胡唱故事曲,椅子上擺了一本作品集〈史詩與絕歌-以藝術為途徑的日治台灣文史探索〉,裡面大略翻看到一些故事,其中有趣的是斯卡羅影集中的男主角李仙得的故事,標題『明成皇后、李仙得與八寶公主』有點像是民間八卦佚事或是電視劇故事。

陳飛豪的作品《台字章物語:基隆秘帖》

陳飛豪的作品《台字章物語:基隆秘帖》

陳飛豪的作品集〈史詩與絕歌-以藝術為途徑的日治台灣文史探索〉內頁

陳飛豪的作品集〈史詩與絕歌-以藝術為途徑的日治台灣文史探索〉內頁有『明成皇后、李仙得與八寶公主」的故事,以及作者去墾丁拍的八寶公主廟,以及去韓國景福宮拍攝明成皇后遭殺害的坤寧閣。

沈昭良老師這次的展場陳列很有趣,一條看起來冷冽陰森的長廊,兩側走廊大圖是一間一間連續牢房的等比例照片,走到底是照片拚貼牆面,其中一個照片框播放著錄像作品,影片其中一段對應到兩側走廊大圖的實景,原來這是新店軍人監獄,威權歷史遺址。他之前有在台灣藝大一棟廢墟空間展出過,當時照片是穿插在斷垣殘壁上,這次影像集中在再現監獄牢房空間,更具有現場氛圍感,效果很好。

沈昭良的新店軍人監獄展間

沈昭良的新店軍人監獄展間走到最後有一張大拼貼牆

拼貼牆的左上角照片,從新店監獄看向台北市,美河市的住宅大廈看起來彷彿像是一排排的巨人軍團。

拼貼牆其中夾雜著一個螢幕畫面播放錄像作品

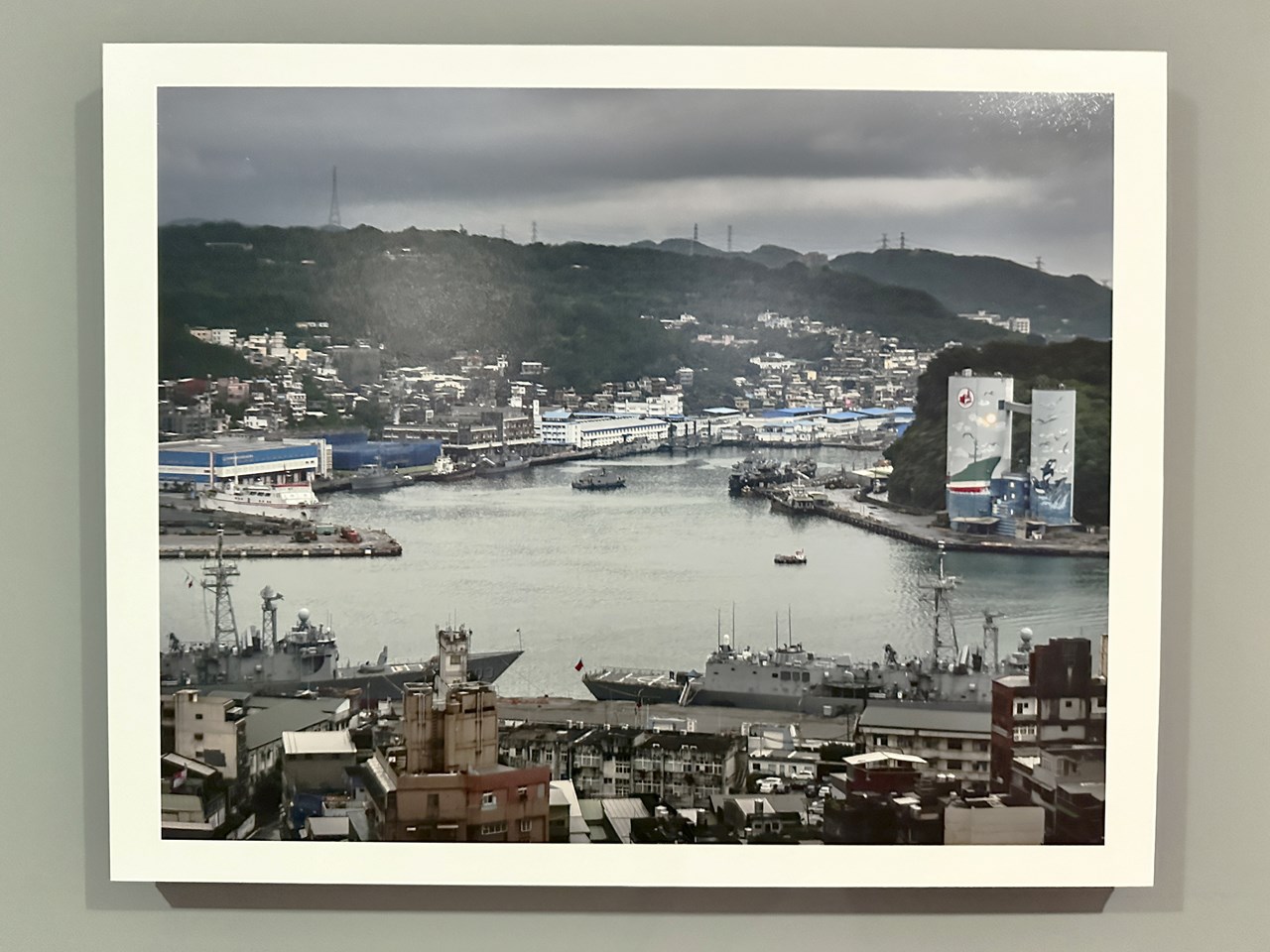

新店監獄展間外頭有展出基隆的一些高海拔的俯瞰照片,有一些照片是在基隆港西岸虎仔山的祐霖宮田都元帥拍的,另外幾張應該是在獅球嶺砲臺拍的,都是基隆一些比較少人造訪的至高點。看這些俯瞰視野也很有趣,有點類似爬到新開放的基隆塔看基隆港一樣,不過沈昭良老師還帶了一些拍攝點的景致,可以與山下港口相互映照。

沈昭良的威權歷史遺址:基隆港

沈昭良的威權歷史遺址:基隆港,展出一些基隆高海拔的俯瞰照片,有幾張是在基隆港西岸虎仔山的祐霖宮田都元帥拍的,在KEELUNG地標的右側山上。

沈昭良的威權歷史遺址:基隆港,展出一些基隆高海拔的俯瞰照片

沈昭良的威權歷史遺址:基隆港,展出一些基隆高海拔的俯瞰照片,這張是從中正公園基隆塔這方向拍向對岸。

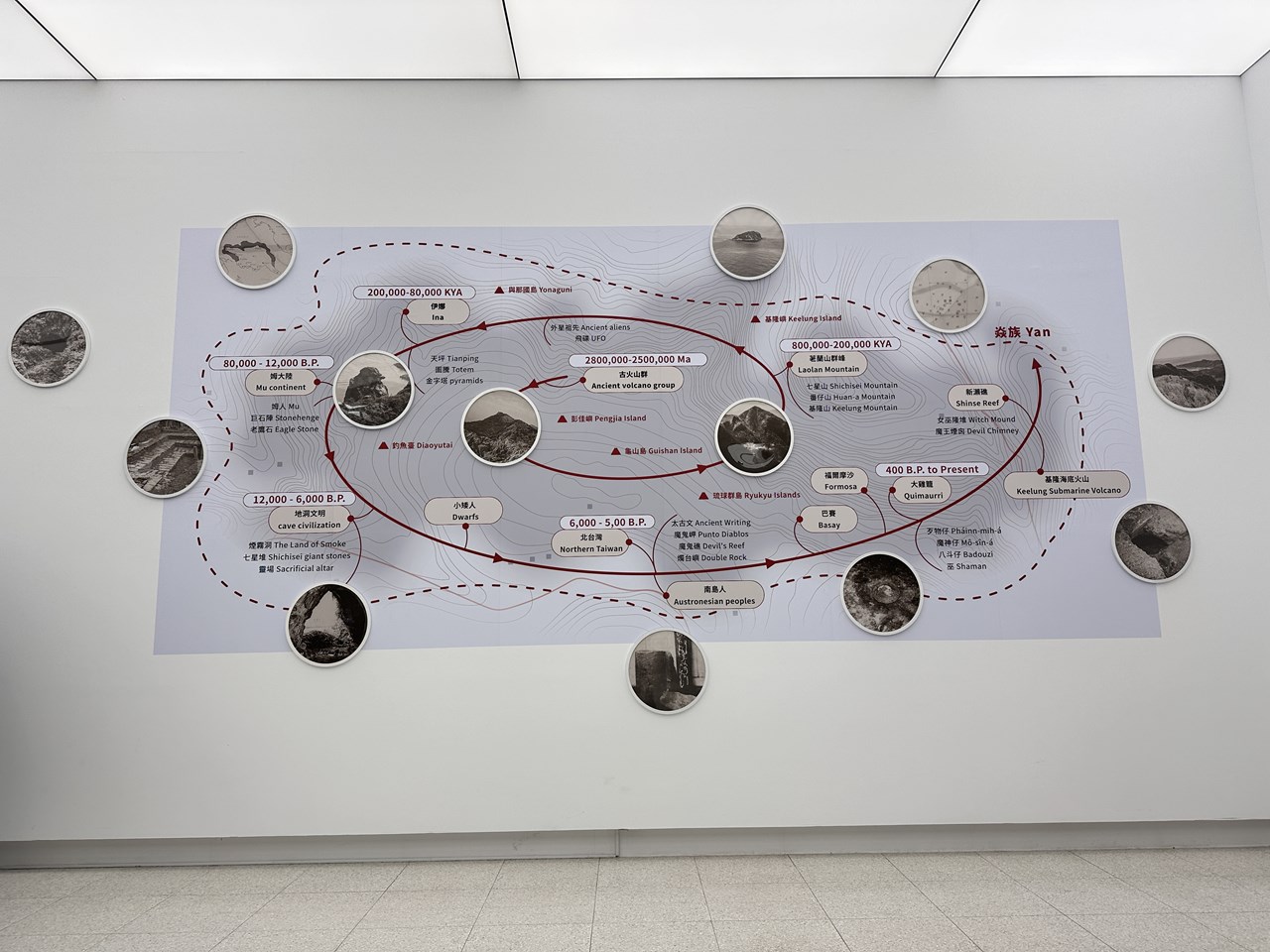

左側大廳有一件作品架設了三個大黑球裝置,裡面可以看電視錄像作品,是引爆火山工程的《焱族:火山群島之洋》。作品從飛碟學研究者建構的「地洞文明說」發想,散佈在北台灣沿海一帶,在民間社會中有諸多的傳聞和想像。《焱族》系列作品緣起自大屯火山群周遭流傳的一種紅眼、紅皮膚的矮人傳說展開,連結至外星生命、飛碟目擊事件、古圖籍、遺跡與魔神仔的關係,凝聚各種異質知識在「火山」此一地理場域中的匯合,藉以編織一種朝向「火山之城」近未來的科幻敘事。

團隊成員從2020年開始舉辦了許多次夜行者/夜航者計畫,早期著重在火口湖夜行、天坪夜行、魔神仔崁夜營、魔鬼岬夜航、臭頭仔山夜營、群島夜航、仙靈塚夜營、魔神仔溝夜航。下一階段則致力於挖掘火山這一地理場域所蘊含的精神生態敘事,並強調知識的共享、共學和協作導向的「共行」。

展牆上有碩大的圖表,看似編年表,細看卻詭異,有許多奇怪的名稱跟地名,穿插了矮黑人、外星人等等東北海岸的假想文明。一個黑球裝置的螢幕播放採訪一位凱達格蘭族的耆老,訴說地洞文明、飛碟傳說、荖蘭山的故事,實地探查了古老岩洞;一個黑球裝置的雙螢幕播放著一位面對著金山燭台嶼作法的女巫;第一座黑球裝置裡面的雙螢幕電視,播放兩個穿戴紅色雙眼頭燈,全身包緊、類似太空人的裝扮,他們拿著紅燈上山下海、探查一些蝙蝠洞穴、劍龍稜、海蝕礁石等地方,旁白述說著矮黑人或外星人出沒基隆區的奇聞軼事。蝙蝠洞穴看起來很大也很酷,看得我也想親歷探訪(可能是槓子寮古地洞或是在貢寮荖蘭山)。「引爆火山工程」是由梁廷毓、許博彥、盧均展、盧冠宏組成的團隊,他們配合展覽在5/4有舉辦夜行者計畫—仙洞夜行活動,可惜已經錯過了(作者訪談短片)。

引爆火山工程的《炎族:火山群島之洋》展出三顆大黑球裝置,裡面是電視錄像。

引爆火山工程的《炎族:火山群島之洋》,這一顆黑球裝置內的影片有拍金山的燭臺雙嶼,但這影片我比較看不懂。

引爆火山工程的《炎族:火山群島之洋》牆上有碩大的圖表,看似編年表,細看卻詭異,有許多奇怪的名稱跟地名,穿插了矮黑人、外星人、魔神仔等等東北海岸的地洞假想文明。

引爆火山工程的《炎族:火山群島之洋》這顆黑球體很熱門,隨時都有觀眾坐在裡面。

引爆火山工程的《炎族:火山群島之洋》

引爆火山工程的《炎族:火山群島之洋》影片中的兩位紅衣外星人到海灘探勘。

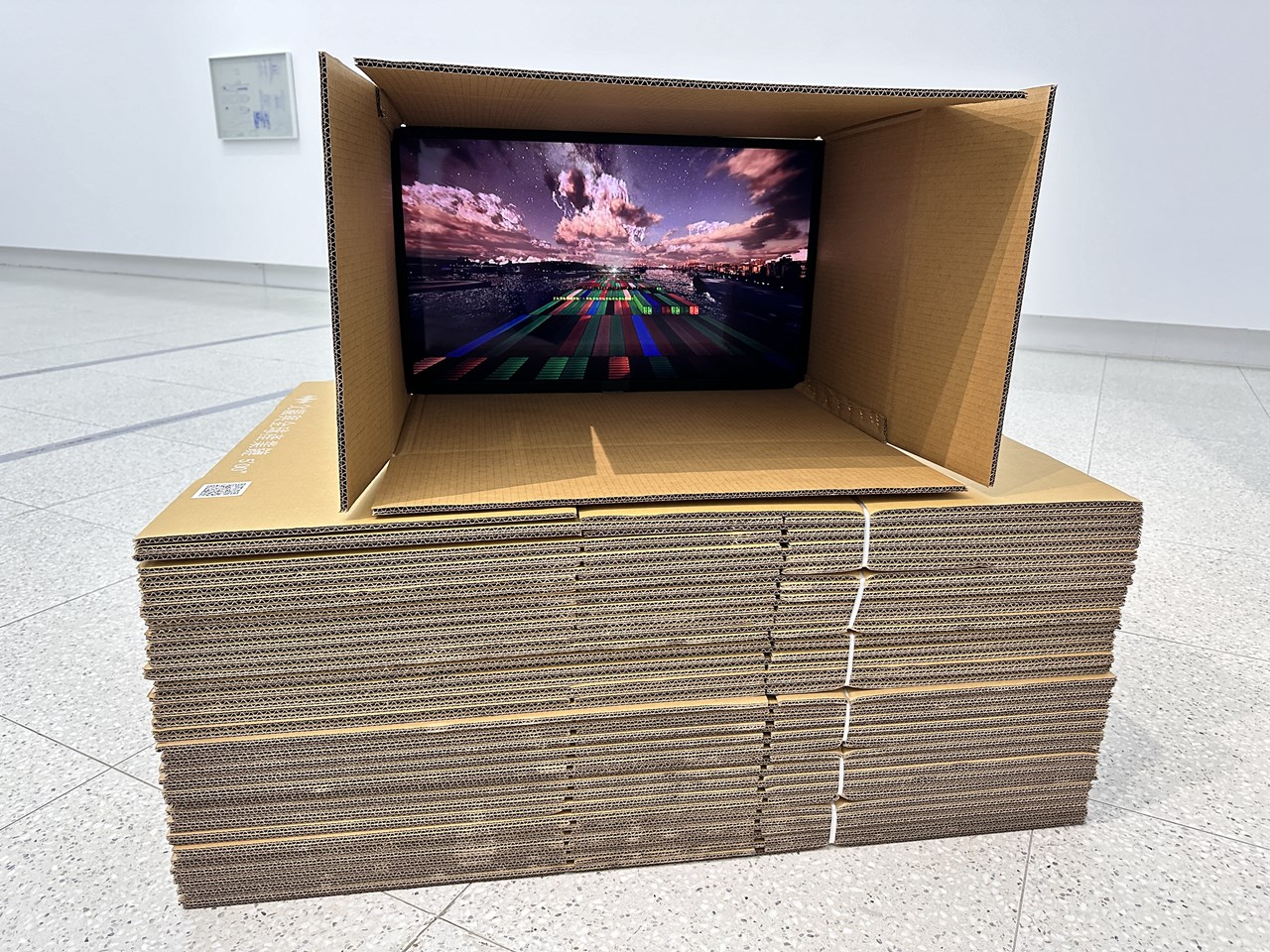

張乃仁《平新東聯》紙箱裝置的錄像作品,紙箱內播放貨櫃輪船航行在基隆港的虛擬影像,但其他展出物件就看不懂有何關聯了。

張乃仁《平新東聯》紙箱裝置

王毓淞的《基隆燒》裝置是讓人一訪再訪的有趣作品,用浪板拼貼裝置成的一大區,可以讓觀眾穿越其中,感受陰暗擁擠狹隘的巷弄。裡面有一個小錄像螢幕,播放推著基隆燒的車走過大街小巷;另外還有兩個洞,可以讓觀眾窺視,一個是窺看到這裝置背後的景象,一個是可以看到一個小螢幕,也是相關影像。

王毓淞的《基隆燒》裝置

王毓淞的《基隆燒》裝置,由浪板與木板等廢棄物搭建的內部景象很奇妙。

王毓淞的《基隆燒》裝置,由浪板搭建的另一個出口,不過可惜這布幔太新了。

王毓淞的《基隆燒》裝置

王毓淞的《基隆燒》裝置可以在內部牆面的洞窺視後面的結構。

基隆燒的推車放在浪板搭建的巷弄房舍前面,十分吸睛。遇到一位路人阿姨,要我們幫她在裏頭空間拍張沙龍美照,她好像昨天就來過,今天特地跑來拍照。這裝置讓人想起施工工地的波浪板,一種違章建築、廢棄物堆疊出的拼貼美學,值得一遊。

王毓淞的《基隆燒》裝置外頭擺了一台基隆燒的攤販推車。

王毓淞的《基隆燒》裝置,攤販推車上的製粿板子,有著「台灣銀行」「大阪商船」「基隆義重町」等字眼。

走上大廳二樓,迎面一座大牆介紹一部以基隆為拍攝場景的好萊塢電影《聖保羅砲艇/The Sand Pebbles》,這部電影的故事是拍中國大陸,卻以台灣為拍攝片場的政治諷刺意涵。牆上也貼了許多劇照、男主角的介紹等,看著當時的基隆港口等等照片,非常有趣。可惜展場沒有播放這部電影,就算有片段可看也很不錯。

《聖保羅砲艇/The Sand Pebbles》電影介紹

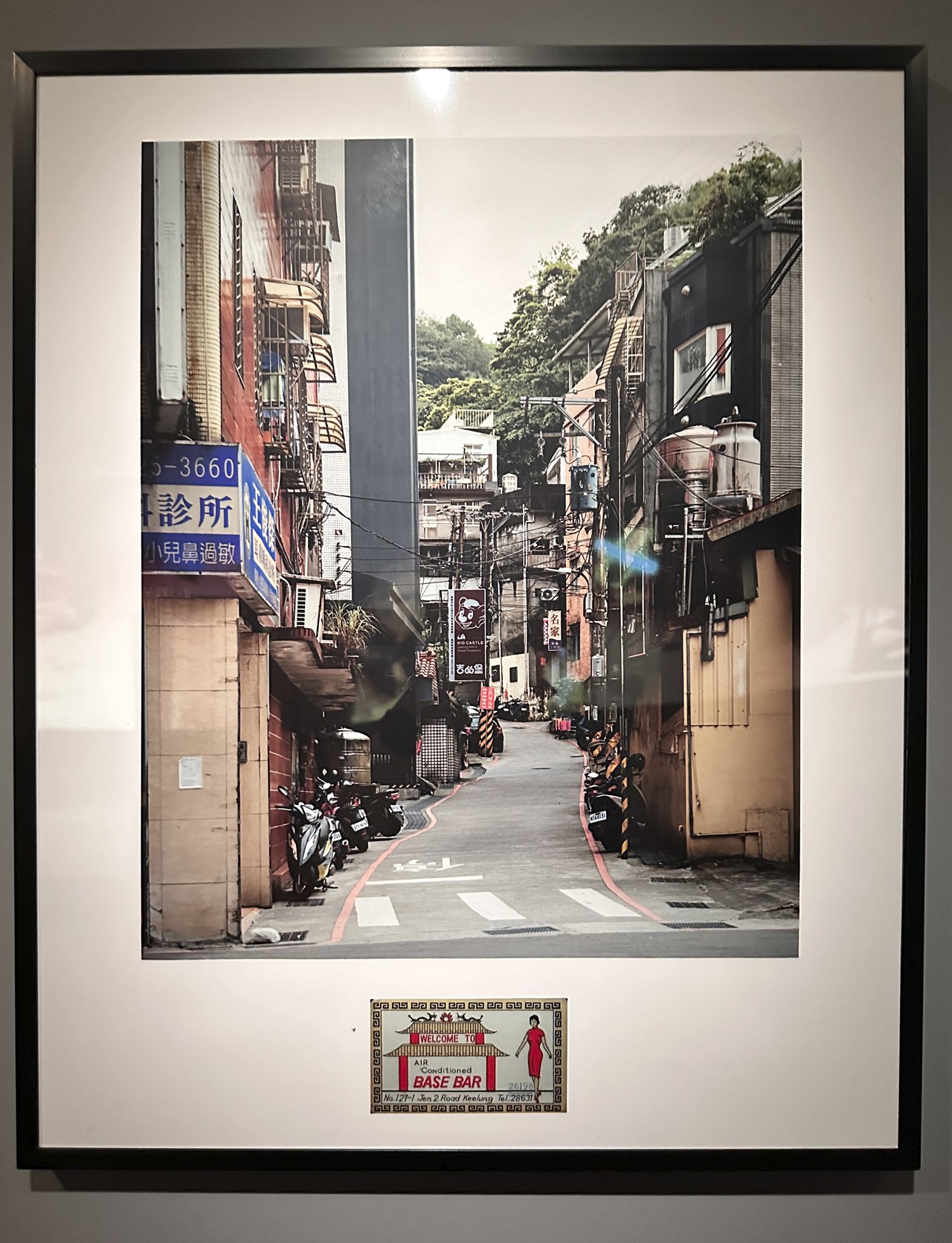

左側布幔進入是林羿綺的《(不)可視的訪客:基隆港》錄像作品,這影片拍的很好。陽光照射海面返光斑斕,帶出一位台日混血兒邱漢忠的生命故事,因為父親角色的消失與缺席,他黑人混血兒身份從小受到歧視,帶出他對父親的質疑,幸而他會將心比心、特別關注自己小孩的心靈。(他身份包袱下的人生故事比這作品錄像所揭露的更為崎嶇、挫折和艱苦,尋父過程的紀錄片還有得獎~)影片拍的房舍環境似乎是他的居所,有著美式的生活物件蒐集。牆上有一些消失的美軍酒吧的現址照片,邱漢忠的母親似乎是在基隆的美軍酒吧與他父親相識相交。

林羿綺的《(不)可視的訪客:基隆港》錄像作品

林羿綺的《(不)可視的訪客:基隆港》錄像作品

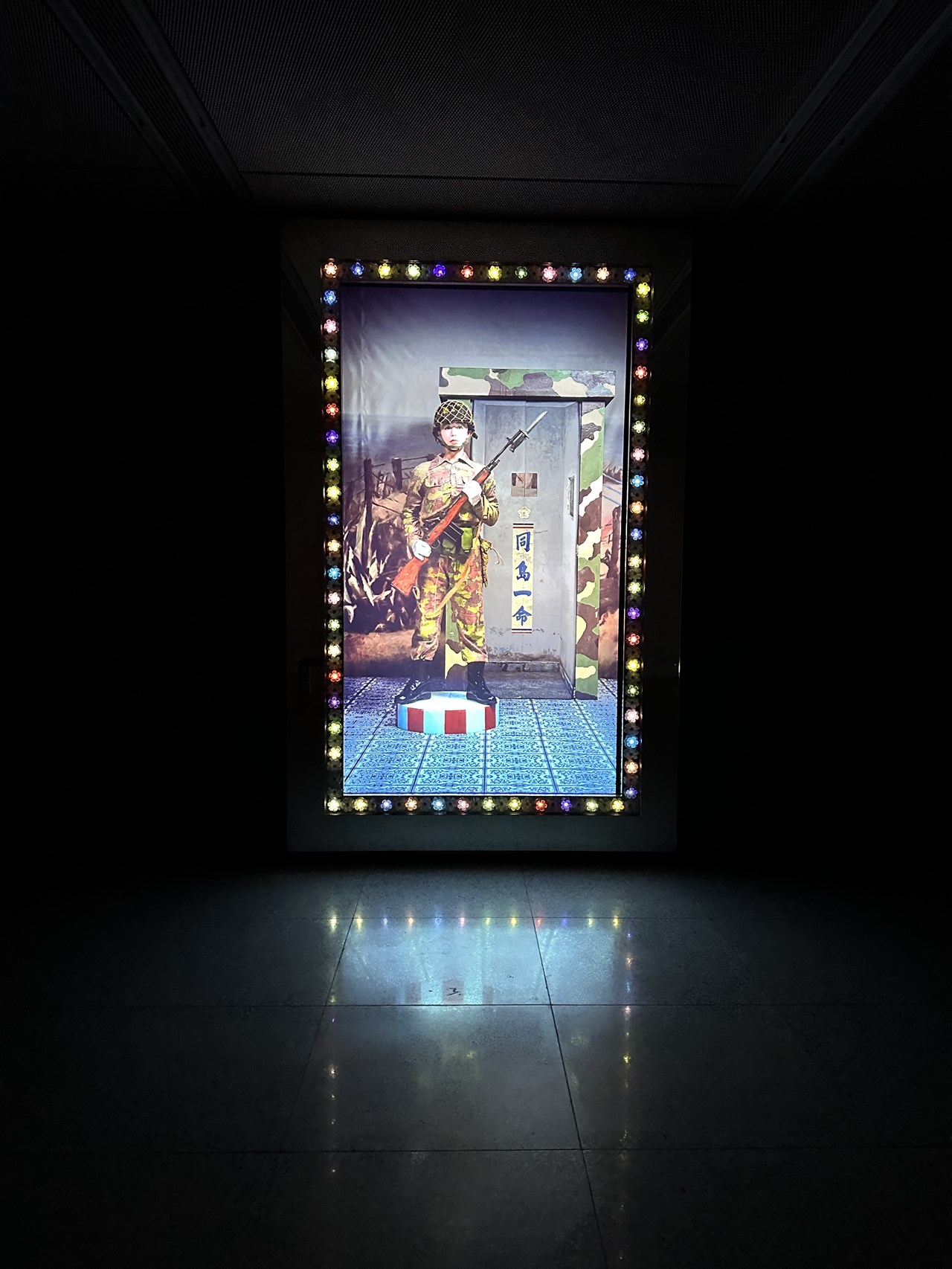

另一側的布幔後面的錄像作品,是吳天章的《港口情歌》。一個男伶戲子,用變臉變身的方式,不斷改變造型與拍攝場景。作品結合了台灣古早照相館的擺拍文化與變臉文化,扮演的人物卻是馬祖的軍人、海軍陸戰隊、水手等,背景出現「同島一命」的軍事政治標語。

吳天章的《港口情歌》

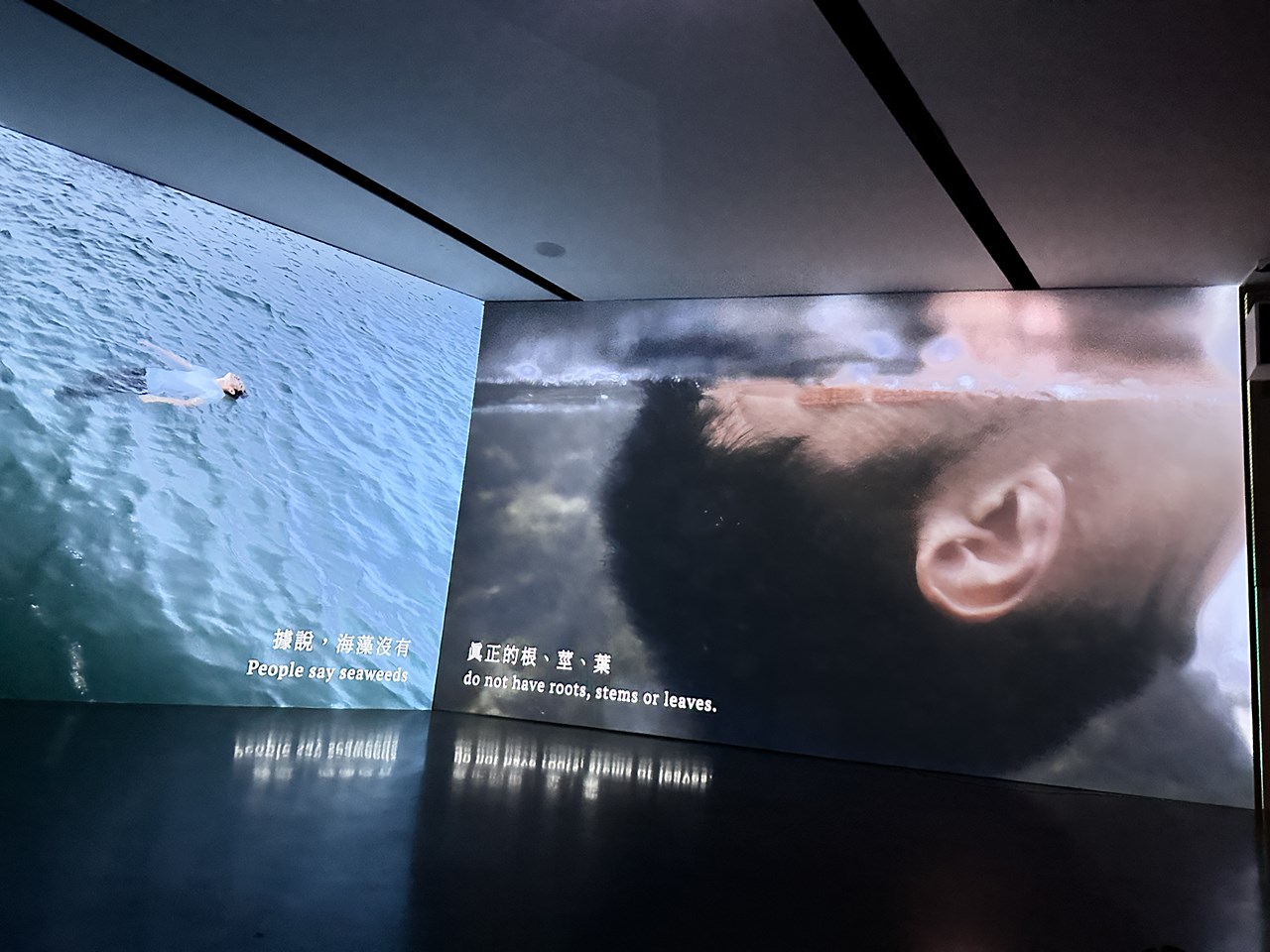

另一側有廁所的展場二樓,因為時間有限,我只看了郭敬耘的《紀念碑》錄像裝置作品。展出暗室地上擺了懶骨頭,讓人很舒適地觀看,我難得看完了整部長片。說實在話,這部影片雖然運鏡與取景都優美,但步調緩慢,都在拍同一個男主角(應該是船員身份),所以看久了也是容易出戲,不過我還是很推薦大家坐下來慢慢欣賞這部有意思的影片。

郭敬耘的《紀念碑》錄像作品

郭敬耘的《紀念碑》錄像作品

郭敬耘的《紀念碑》錄像作品,雙頻道左右畫面採用不同視角看同一場景cut,這樣的方式我蠻喜歡的。

郭敬耘的《紀念碑》錄像作品,男主角推著玻璃鏡面紀念碑走過正濱漁港,左螢幕是面向海港,右螢幕是看著魚市場的網子與舊農會大樓,左右穿插對應很有意思。

幸好雙錄像投影左側還有一座實體的道具展出,也就是影片中男主角一直推著走的玻璃鏡面碑。出戲時就看一看這個實體物件,思索一下紀念碑造型的意涵。

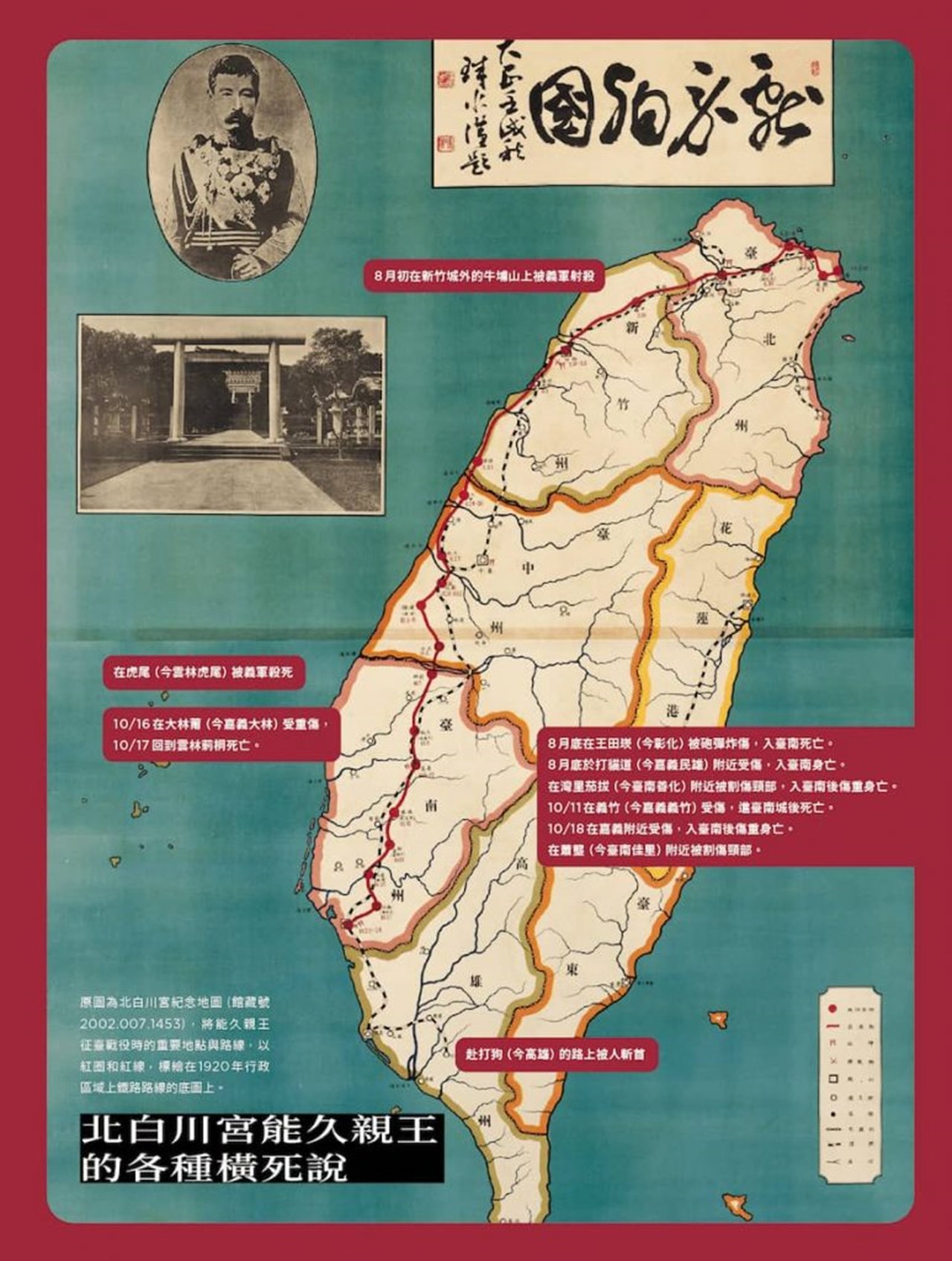

影片中男主角走過基隆老巷弄、走過正濱漁港、走過基隆港內管制區(我一直想探訪基隆港內管制區來的說...),整部影片一直看到男主角在搬許多廢棄窗門等物件在組裝紀念碑,最後還跟紀念碑自拍。直到影片的最後一幕,出現了五個日本海軍站在紀念碑前合影的老照片,原來是被挖掉字的北白川宮能久親王 御遺蹟地記念碑(這張影像的左右場景是用Photoshop生成式AI填充產生的,原圖可見此處)。

郭敬耘的《紀念碑》錄像作品

被挖掉字的北白川宮能久親王 御遺蹟地記念碑老照片,應該是為了配合寬幅螢幕,這張影像的左右場景使用Photoshop生成式AI填充產生

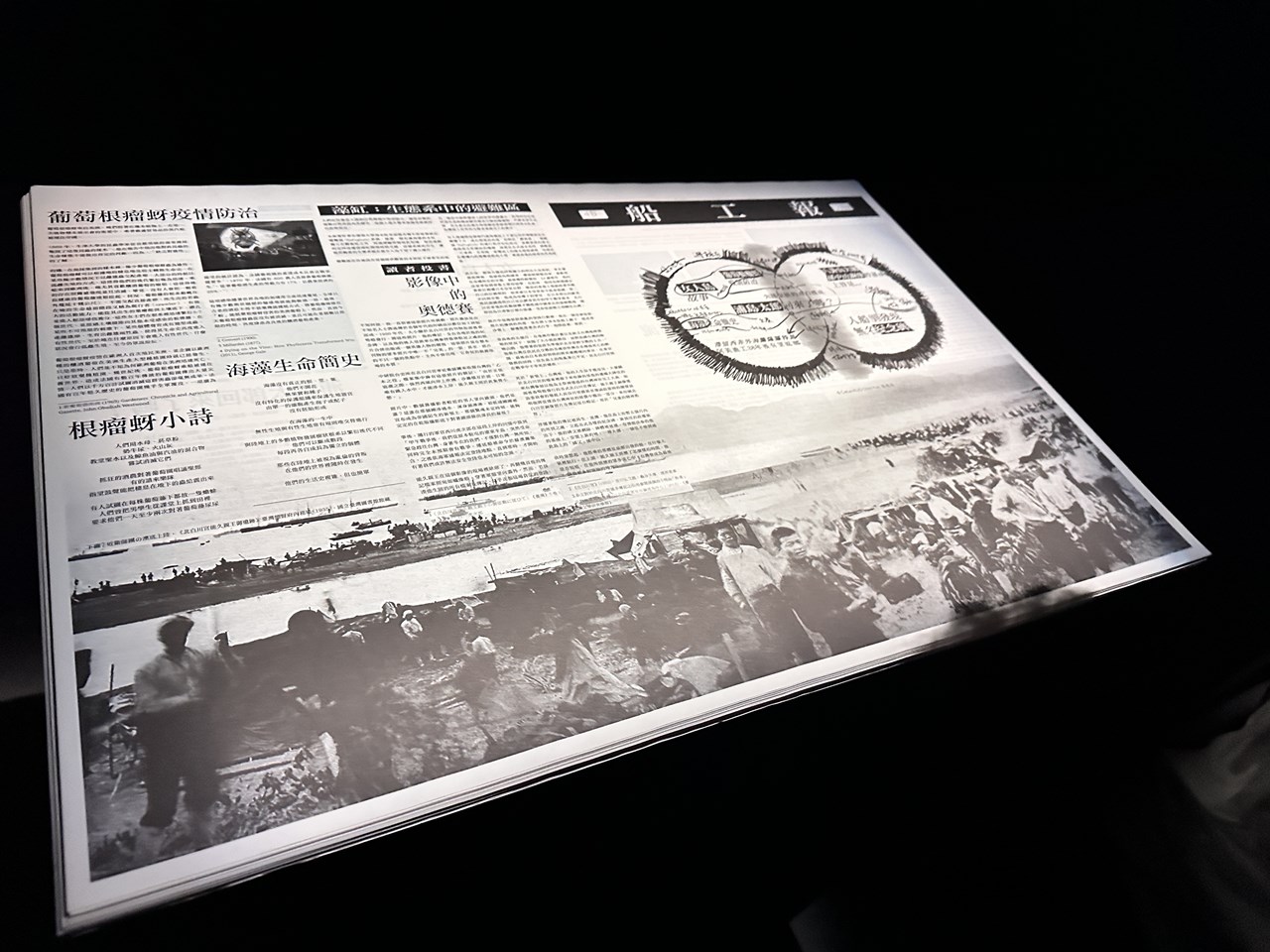

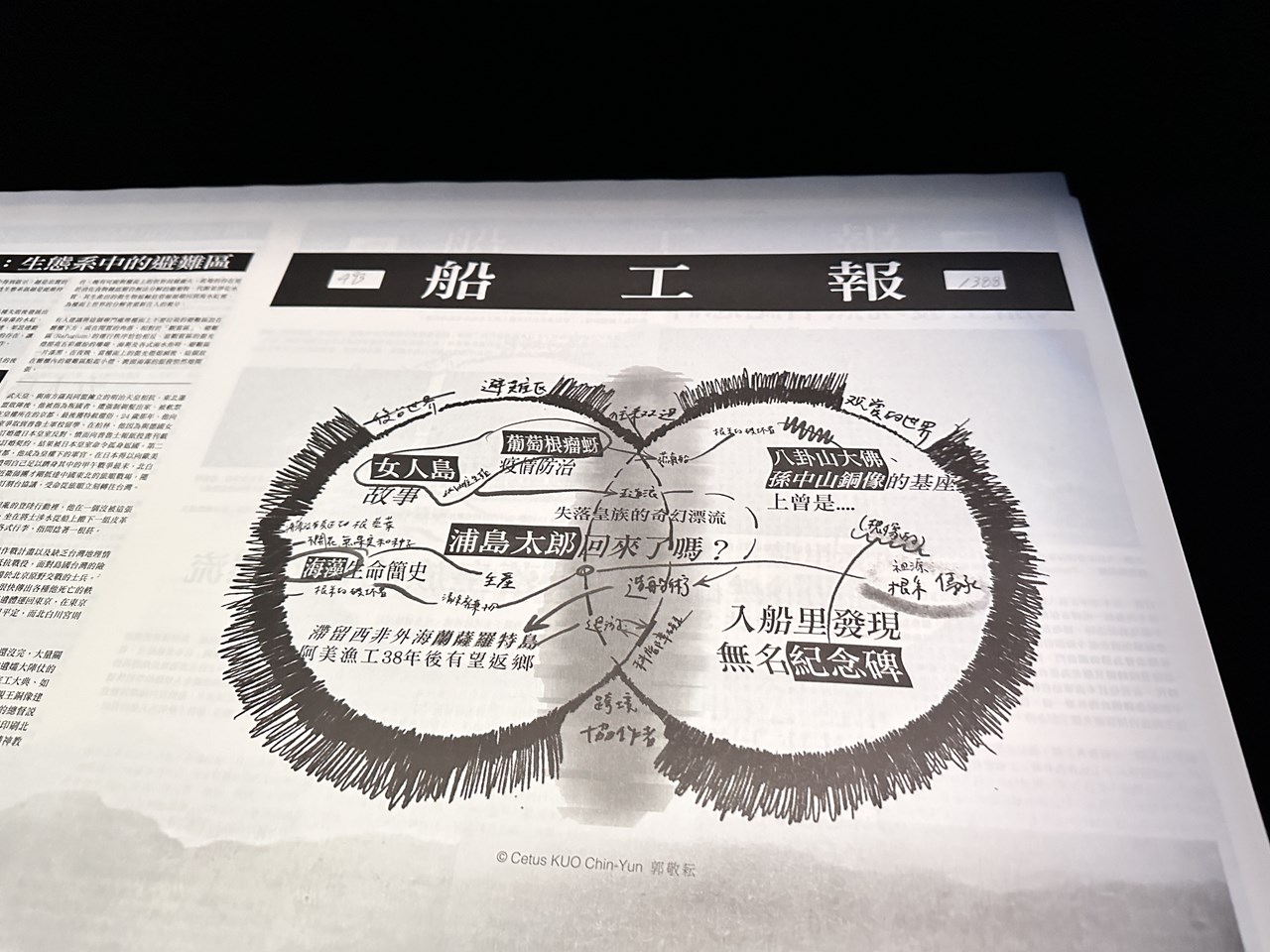

郭敬耘的《紀念碑》作品展間一進門有「船工報」可看可取

一進郭敬耘的《紀念碑》作品展間,放置了「船工報」可帶一份回家閱讀,裡頭刊載了許多影片旁白中提到的完整故事,包括「葡萄根瘤蚜」「海藻生命簡史」「女人島故事」「滯留在西非外海蘭薩羅特島的阿美族漁工,38年後有望返鄉」等,當然還有最重要的「入船里發現無名紀念碑」與「失落皇族的奇幻漂流」這幾篇文章,提到「在本市中正區入船里中正路與義二路交叉口南側巷子內發現一座碑身保存完好,但上頭刻字已遭破壞而不復見的紀念碑」,這兒就是影片的拍攝點。

船工報中有一篇「阿拉寶灣,阿美聚落探秘」文章,裡面提到基隆正濱漁港附近的八尺門,由阿美族遠洋漁工所建的聚落故事,阿美族人因為違建佔地,被國民政府派的警察拆屋了好幾次,但依舊頑強建屋,到了今日終於被承認而有了戶籍。文章中有以下這一段描述:

這些移民工聚落都有類似的性質,佔一處不被矚目的地帶,隨著人口增多而以臨時建築的方式不斷擴張,何經泰曾拍攝的溫州煤礦工宿舍-溫州寮就是一例。在攝影鏡頭下,可見原本是兩層樓的磚造建築被隔成『樓中樓』的四層、後又有住戶因為孩子長大不夠用,再搭建出第五層、第六層,每逢下雨,不斷修補、反覆搭建的房屋經常漏水,有住戶乾脆以帆布做屋頂,住在像露營帳篷的屋內。

讀完之後,稍微能理解郭敬耘的《紀念碑》影片中,男主角不斷用廢棄門窗板材料去拼湊紀念碑的怪異行為,甚至呼應王毓淞的《基隆燒》波浪板拼貼巷弄的裝置。

郭敬耘的《紀念碑》作品展間一進門有「船工報」,裡頭刊載了影片中提到的完整故事

關於能久親王,台灣藝術家很愛拿他來發想檔案型態的藝術創作,已經看過好幾件藝術作品牽扯到他,就連這次未記持展都有兩件作品與他有關。能久親王在1895乙未征台之役期間死在台灣,抵達台灣不到半年就客死他鄉,他的死亡有多種說法,令人感到有趣。這篇王子碩的專文《那個死過好幾次的男人──北白川宮能久親王死亡之謎》有剖析他橫死說流傳各地的原因,甚至還有圖解。以上這些也有在船工報中提及,文章中提到「這些流傳他橫死軼聞之地,後來都被總督府頒佈成為『御遺跡地』,以紀念北白川宮能久親王在這些地點的蒞臨。」全台灣共有38處這樣的『御遺跡地』。

實在忍不住想分享這張圖:

北白川宮能久親王的各種橫死說

我周六日連續兩天來看此展,每回大約都看了兩個多小時,卻還是看不完,因為錄像作品比較花時間。最後展場二樓還有些遺珠之憾,只好看之後是否還有機會再訪了。