白恐主題課程短展演&楊逵

2025年01月13日 星期一

沉浸式互動劇場表演《回溯》

林瓊華老師在北藝大通識中心教授的【殖民地台灣人物誌暨田野走讀】課程,期末展演舉辦《歷史與我工作坊》,班上同學分成五組,以白色恐怖受難者相關故事進行主題創作,每組發表10分鐘短展演。有的重現陳菊在新店安康接待室審訊現場,有的用舞蹈影片探討鄭南榕的自焚精神,有的用插畫來述說傅如芝的故事,而我這一組是用行動劇來賦予丁窈窕的靈魂圓滿祝福。

其中有一個小組發表了從「觀落陰」出發的沉浸式互動劇場表演《回溯》,是我覺得小組展演中表現最棒的,從場佈、道具、到流程、旁白的設計都很不錯,作為觀眾的我也感動滿滿。

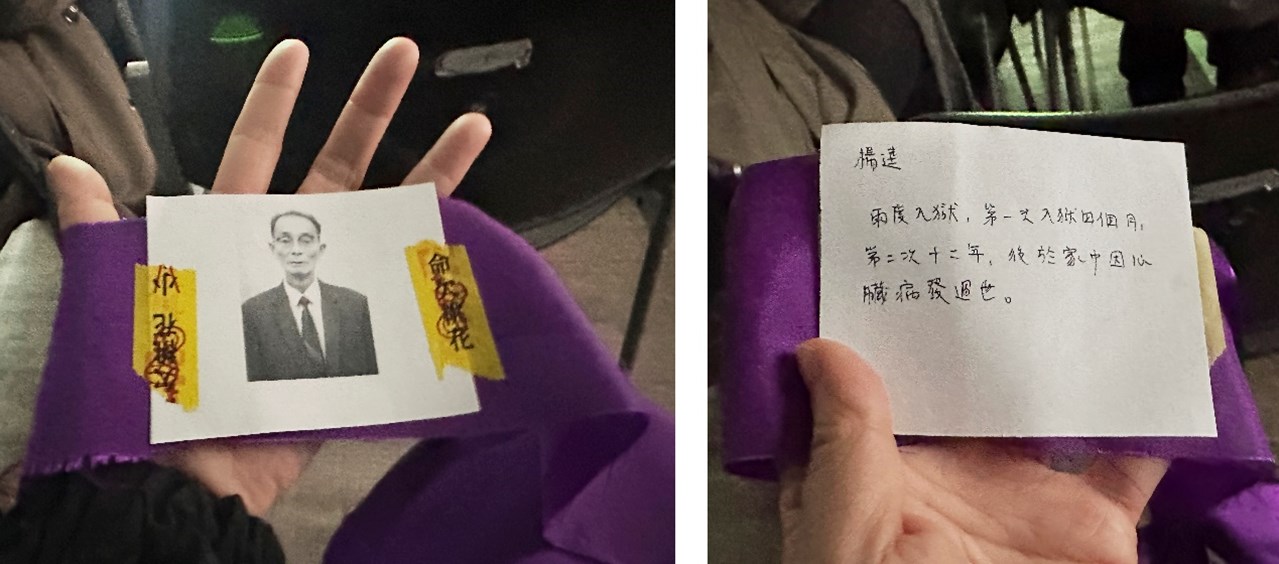

表演的同學擺放椅子佈置觀眾席,在每個座位上放了一條紫色布條,布條中間貼了一張人像照片,看起來是白色恐怖受難者的照片,用黃底黑字的符咒紙膠帶來貼住,我需先拿起絲帶才能坐下。

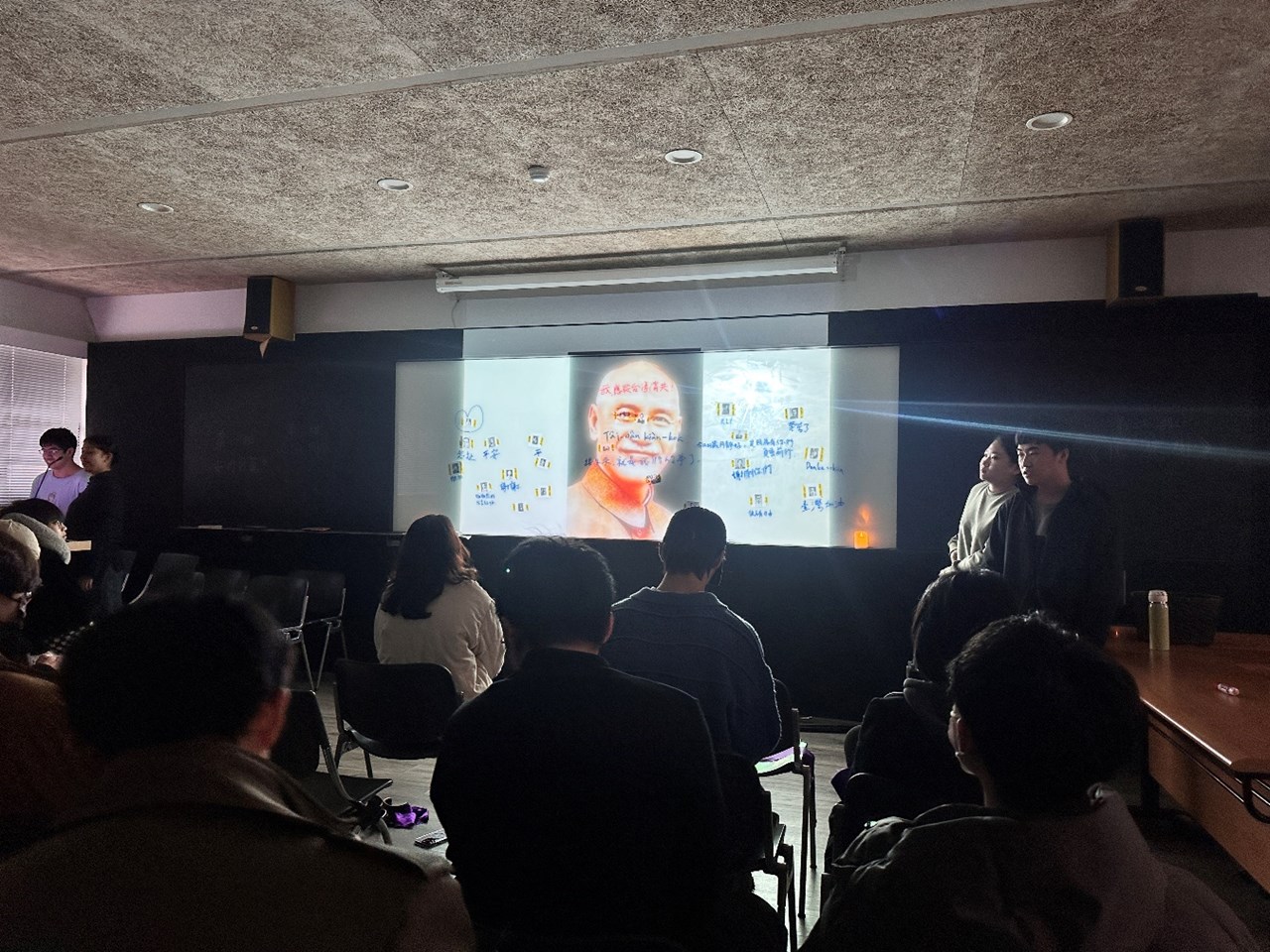

投影播放二二八受難者陳澄波的照片

旁白人員一開始指示,將絲帶戴上頭部,把人像正對自己、遮住眼睛,作為「觀落陰」的儀式。當眼睛視覺被遮住時,聽覺感官開始放大,各種怪聲開始陸續響起,表演人員慢慢穿梭於觀眾席,有腳鍊聲、有拿金屬重物大力敲擊地面的聲音、一些無法辨識的奇怪詭異聲響,似乎有人在嚶嚶哭泣,似乎也有在監獄或審訊的嚇阻聲響,總體可感受到受難者被關押審訊時,所遭受的恐懼和驚嚇。旁白不斷訴說著每位白色恐怖受難者的簡短故事,聽著全身雞皮疙瘩都跑起來了,十分撼動。

後來,絲帶拿下來,拆下人像照,翻到後面,有介紹這位受難者的名字與白恐簡短遭遇,我抽到的是「楊逵」,背景寫著他「兩度入獄,第一次入獄四個月,第二次十二年,後於家中因心臟病發過世。」。在前方白板上先陸續播放二二八與白恐受難者的照片,最後投影定格蔣介石的肖像,觀眾一一上台,將受難者照片貼到前方的白板上,隨意寫幾些字句。我是最後一個上台,我寫了最多,寫上在閱覽白恐史料時看到最有感觸的一句話:「哪有什麼歲月靜好,只是有人替你負重前行」(出自中國作家蘇心)。

我只知道楊逵是一位作家,不清楚他的遭遇。後來去好友俐亞的書盒子工作室、遇到汪正翔時,汪聊到最近在研究楊逵,提到楊逵在東海花園時,許多人去拍他的肖像照,留下了許多影像紀錄。我因為這個月與楊逵很有緣,所以從泰國回到台灣、整理部落格時,便上網查看楊逵的生平。

楊逵是台南新化人,主張和平抗爭的作家,自稱是「人道的社會運動者」,一生追求自由、民主、均富的理想世界。日治時期楊逵參與社會運動,曾被關入獄十次(被關的刑期約總計一個半月),並參與台灣文化協會與台灣農民組合,認識了葉陶,台灣婦女運動先驅,同時是他志同道合的人生伴侶。1934年楊逵以日文小說〈送報伕〉榮獲東京文學評論第二獎,是首位打入日本主流文壇的台灣作家。

1947年楊逵在二二八事件中曾遭逮捕並判處死刑,後來幸運逃過一劫。1948年因為發表六百多字的〈和平宣言〉在綠島監獄被關12年。他在綠島以游泳、慢跑、健身來鍛鍊體魄,並勤用國語字典將自己從日語作家成功轉型為中文作家。他出獄後定居在台中「東海花園」,過著晴耕雨讀、筆作不輟的生活,在此與妻子兩人以農耕謀生了十餘年,有蓋工寮,裡面有滿滿的書。台灣有一陣子興起鄉土文學尋根活動,這位七十多歲的老園丁因此受到關注,所墾殖的東海花園也成為文學聖地,訪客絡繹不絕。

他在綠島監獄寫作的小說〈壓不扁的玫瑰花〉被收錄在國中教科書中,小說原名是〈春光關不住〉,水泥塊的縫隙之間伸出的玫瑰花苞,最後綻放成美麗的花朵,以此來自勵以堅毅意志對抗險惡環境。小說改名之後有花朵的名稱,恰好呼應了我的藍曬手工小誌〈Flower Power / 花的力量〉系列的主題概念,或許我也該思考如何將他與玫瑰花納入創作中。

楊逵的東海花園及墓園是在火葬場南側、追思園對面,我每年都會跟家人到東海七福金寶塔祭拜公公,若有台中的親人過世也在此區出殯,所以這一帶還算常去,只是那一帶都很荒涼,沒看到任何招牌指標,想說下次可以去尋覓看看,但要小心與東海大學後闢的紀念花園搞混了。

2015年楊逵逝世三十週年時,東海大學在校園的運動場北側圍牆,另闢一個「楊逵紀念花園」,栽種玫瑰花,期盼傳承「壓不扁的玫瑰」精神,據說目前一片荒蕪。台南新化其故鄉亦有成立楊逵文學紀念館。

【資料來源】

楊逵小說可在國立公共資訊圖書館電子書平台借閱《楊逵集》線上看:p.15〈送報伕〉與p.299〈春光關不住〉。

黃惠禎「楊逵-壓不扁的玫瑰」

陳凱劭Blog「楊逵東海花園,和平宣言(1949)」