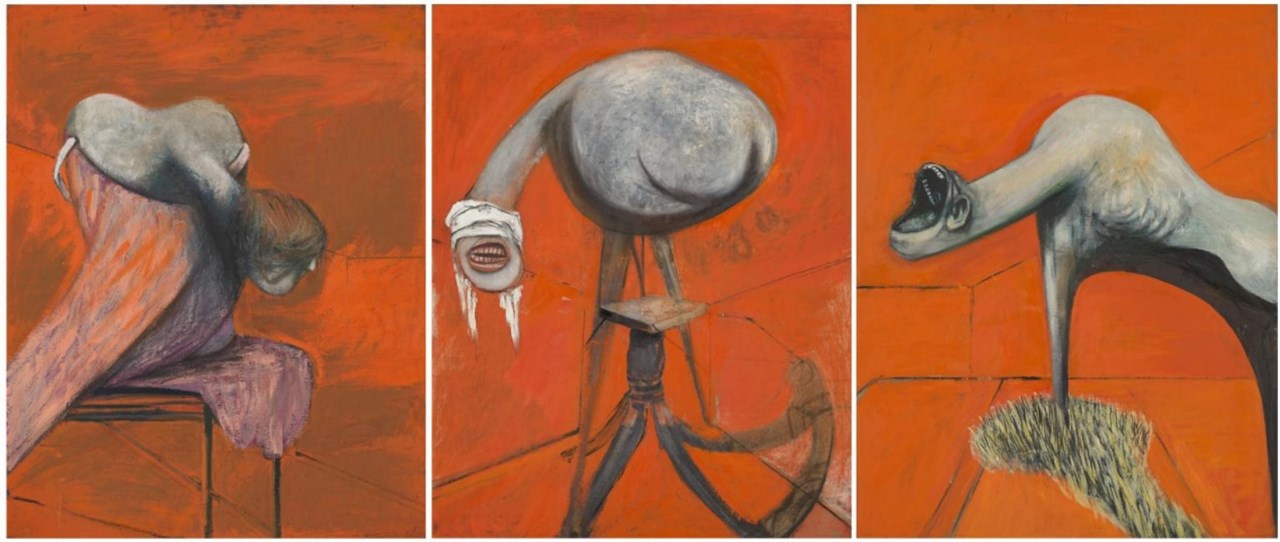

培根《基於釘刑的三張人體習作》三聯作

2025年01月15日 星期三

Francis Bacon “Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion” triptych, 94 × 73.7 cm each, 1944

《基於釘刑的三張人體習作》(Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion)這件三聯作是由英國藝術家法蘭西斯.培根(Francis Bacon)創作於第二次世界大戰即將結束的1944年,並於1945年在倫敦的萊菲爾畫廊(Lefevre Gallery)首次公開展出,距離二戰結束僅一個月。當時的社會仍瀰漫著不安,對戰爭結束後的各種慘況及對信仰的悖離,人們尋求解釋卻無果。墨索里尼被處決、希特勒自殺、日本投降的結果,未能帶來真正的救贖,人們對宗教信仰的承諾產生懷疑。本文將Crucifixion翻譯成「釘刑」,有些文章翻譯成「(十字架)受難圖」,它所象徵的苦難與十字架的懲罰,在二戰過後並未帶來精神的解脫或希望。

法蘭西斯.培根於1909年出生於愛爾蘭,他成長在一個家庭氛圍嚴苛、專制的環境中。父親是退役軍人,從事訓練賽馬,個性嚴肅、神經質又脾氣暴躁,對家庭管理如軍隊般嚴苛。培根自幼因爲氣喘,對動物毛過敏,體弱多病又欠缺男子氣概,遭父親不滿。培根的童年充滿孤獨與不快樂,1927年(16歲)時因爲顯露了同性戀傾向而被父親逐出家門,展開了放逐與漂泊的生活。

培根未曾接受正式藝術訓練,也未加入任何藝術團體或流派。他離家後短暫住過柏林與巴黎,他在1927年畢卡索大型個展中受到他立體主義的啟發,確立了成為藝術家的志向。回到倫敦後,他短暫從事室內設計,這份工作對他日後繪畫中的簡約場景與傢俱元素有不小的影響。

儘管外界試圖將培根歸類於倫敦具象畫派、或具有存在主義特質的藝術,但培根對於存在的態度,更多是探討如何創造某種態度,以賦予生命存在的意義,雖然生命自身仍是無意義的。他出生於英國國教家庭,但成年後自認是無神論者,對宗教的冷漠,體現在他作品中對宗教繪畫受難圖釘刑主題的轉化和變異。

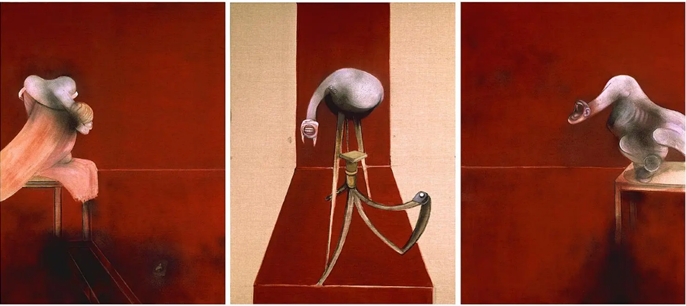

《基於釘刑的三張人體習作》是他現存最早的三聯作。這組作品於1945年公開展出後,奠定了培根作為藝術家的地位。他刻意銷毀了在此之前的早期大部分作品,將這組作品視為他繪畫生涯的起點。此作品各聯的尺寸為94x74公分,使用油彩與粉彩繪製在木質纖維板上,呈現了基督教宗教藝術中釘刑主題具有實驗性的顛覆與新譯。在培根晚年(1988年),他重新創作了這幅作品的擴大版,可見他對此作的重視。畫中三個人物形體的變動並不大,但背景空間擴延並予以透視細線的串連。

Francis Bacon “Second Version, Triptych 1944”, 75.5 × 56 cm each, Oil and acrylic on canvas, 1988

在培根的訪談錄中,培根提到他的藝術語言受到藝術大師畫作、攝影術、科學攝影、媒體影像等的影響很大,包括畢卡索畫作、維拉斯奎茲(Velazquez)的精簡筆觸與空間感、攝影家梅布里奇(Eadweard Muybridge)的連續動態攝影、X光攝影術、以及野生動物攝影、書章雜誌照片、電影畫面、名畫複製品圖像等。他所參考的複製品照片雖然大多破損不堪,卻有助於他產生影像之外的靈感。培根畫作中的寫實並非再現他眼前的對象,而是透過照片與印刷品構築的內心世界。

在造型上,培根承襲畢卡索1920年代時期變形、改造的手法,將人物頭像五官與肢體進行幾何式的簡化、扭曲、錯位、嬗變,呈現如同雕塑一般、具有扎實感的有機造形量體。雖然和人類形體相關,卻完全扭曲變形了。而與畢卡索不同的地方在於,培根用完全非理性去描繪人物肖像,在創作過程中不預設結果,接受偶發的意外性,遊走在抽象與具象之間,使之更狂暴、更尖銳地提升到神經系統之上。

《基於釘刑的三張人體習作》三聯作中每一聯都描繪一個孤立的人形,無法辨識面孔,部分形體僅剩嘴巴與牙齒。畫作背景以強烈的焦橙色為主,與蒼白的人體形成對比。三幅畫的空間未形成明顯的連續性,中央畫幅的人形位置高於左右,背景場域由簡單透視細線構成,人物則被不同的家具支撐著。

喬納森.利特爾(Jonathan Littell)在《仿培根的三習作》書中,結合佛洛伊德的精神分析,提到:「我們看到對此形體的三種不同呈現,右邊的形體受到光線直射,掌控全局;位於中央的形體開始懷疑;左邊的形體顯露恐懼、屈從。中央形體的模樣是因為左右兩個形體同時面對並威脅他。右邊的形體顯示為男性,用手穩穩撐住桌面;左邊的形體類似一個母親。」

右聯畫中男子形體的頭部只剩下張大的嘴和耳朵,張大嘴露齒、挑釁咆嘯著,暗示培根脾氣暴躁的父親。左聯畫的女子形體穿著裙裝坐在椅子上,棕色頭髮掩蓋住臉,伸長脖子低著頭。左聯畫中的女人形體已知取材自一位女靈媒伊娃‧卡里埃(Eva Carrière)的照片。培根有一張與母親的合照,可看出母親髮型與畫中女子髮型相似。

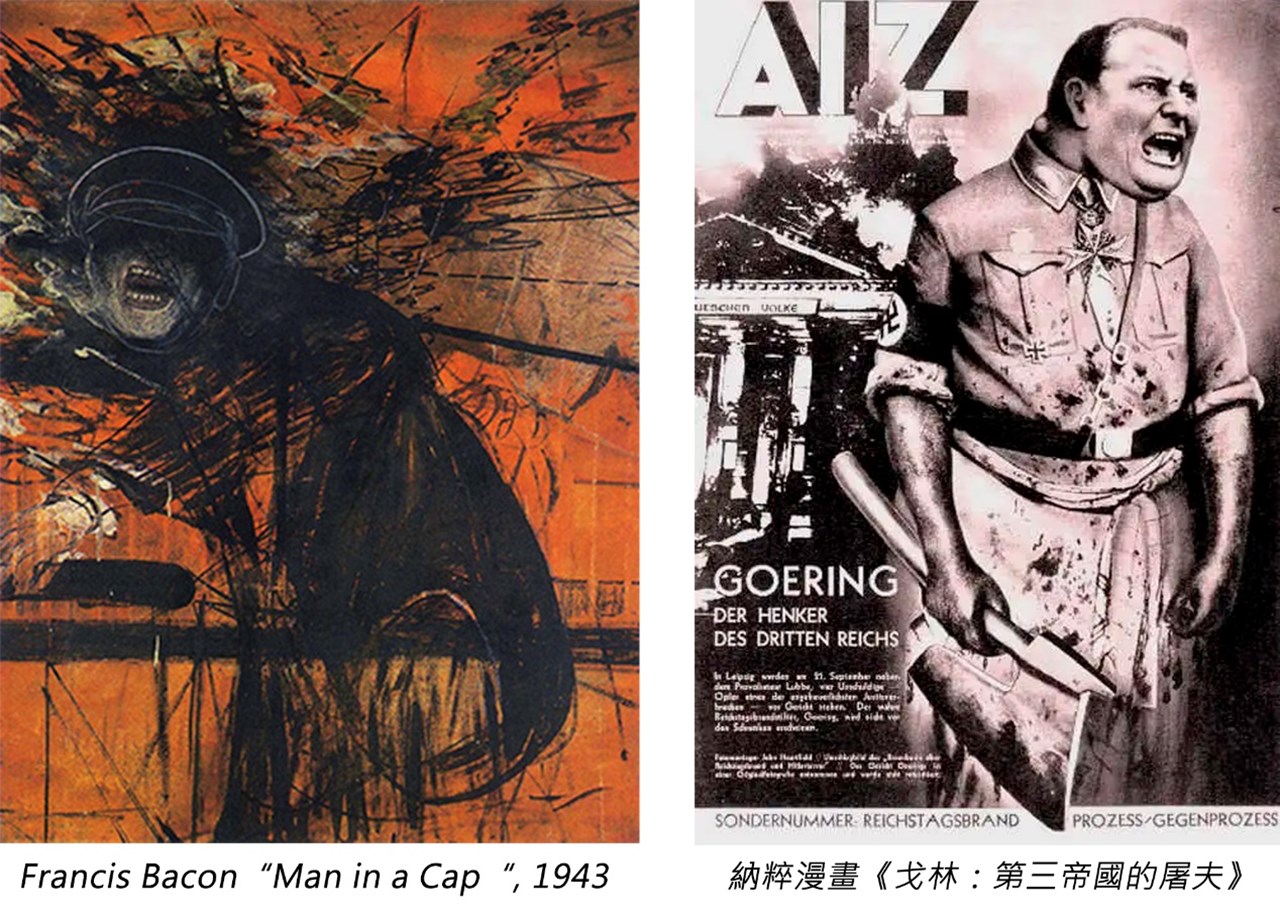

培根在1943年創作了一幅畫作《戴帽男子/ Man in a Cap》,是對納粹影像的直接引用。有一幅由John Heartfield所繪的諷刺納粹領袖人物戈林(H. Goring)的拼貼漫畫《戈林:第三帝國的屠夫》中,有著類似長脖子、下顎突出的姿態,臉上是一張發號施令、憤怒的嘴,培根把照片中的嘴形描繪到《戴帽男子》戴著軍帽的人臉上。

培根大約在1943年創作了一幅《下車的人體 / Figure Getting Out of a Car》畫作,這影像來自希特勒的宣傳照。培根表示他只參考了汽車的部分,但畫中出現的人體,匍匐於禮車上,伸長脖頸、呲牙咧嘴地湊向被鮮花簇擁的麥克風,展現出一個威脅者的形象。《下車的人體》畫作中人形的嘴,與1944年《基於釘刑的三張人體習作》中聯畫的人物造型十分類似。

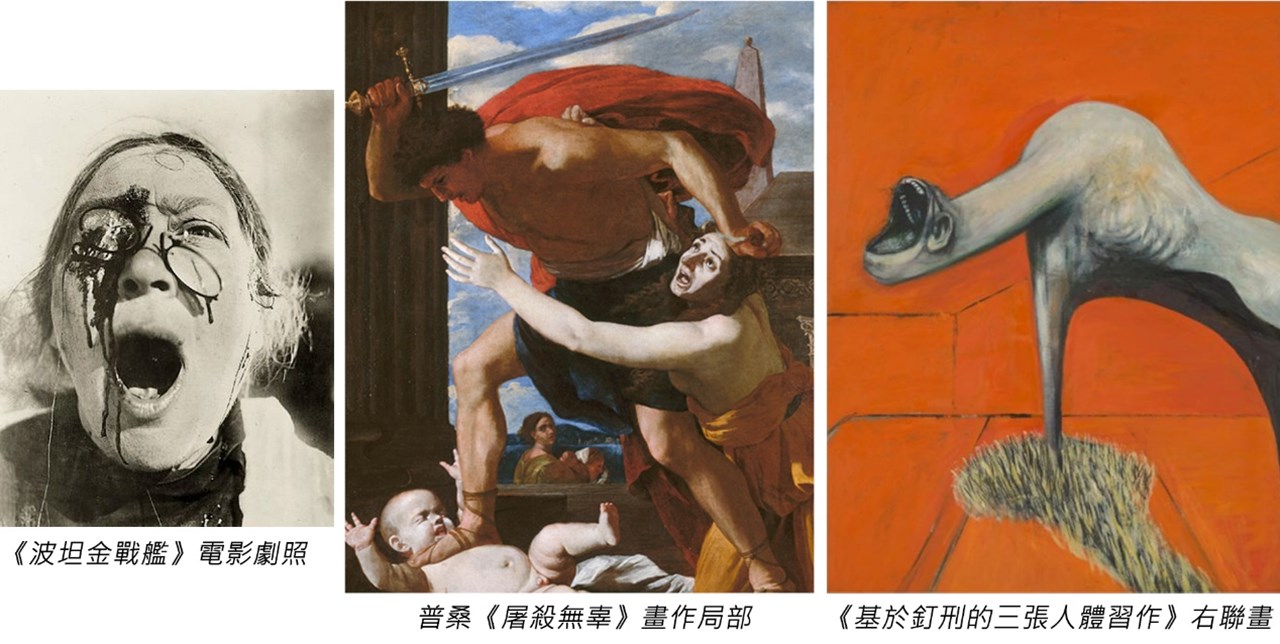

培根在訪談錄中,提到他畫作中吶喊張大嘴的表情,參考了《波坦金戰艦》電影中被殺害的女護士畫面、普桑(Poussin)《屠殺無辜 / Massacre of the Innocents》畫作中母親表情、與口腔疾病醫學書籍插畫等。他的畫作模糊了這些影像原有的敘事,將人物轉化成曖昧不明、似人似獸的形體,讓人性與獸性之間的界線更加模糊。

釘刑主題的受難圖是培根一輩子持續關注的創作主題,他在這組三聯作中,並未遵循傳統宗教圖像的敘事規範,而是以希臘悲劇《奧瑞斯提亞 / Oresteia》中復仇女神的意象,來取代傳統釘刑主題場景中的聖經人物。復仇女神追討每一件凶惡殘暴的罪行,殺害血親是其中最無法容忍的,所以女神偏執追逐著弒母的兒子奧瑞斯特(Orestes),將他逼到幾近瘋狂。

William Adolphe Bouguereau《奧瑞斯特的悔恨 / The Remorse of Orestes》, 1862

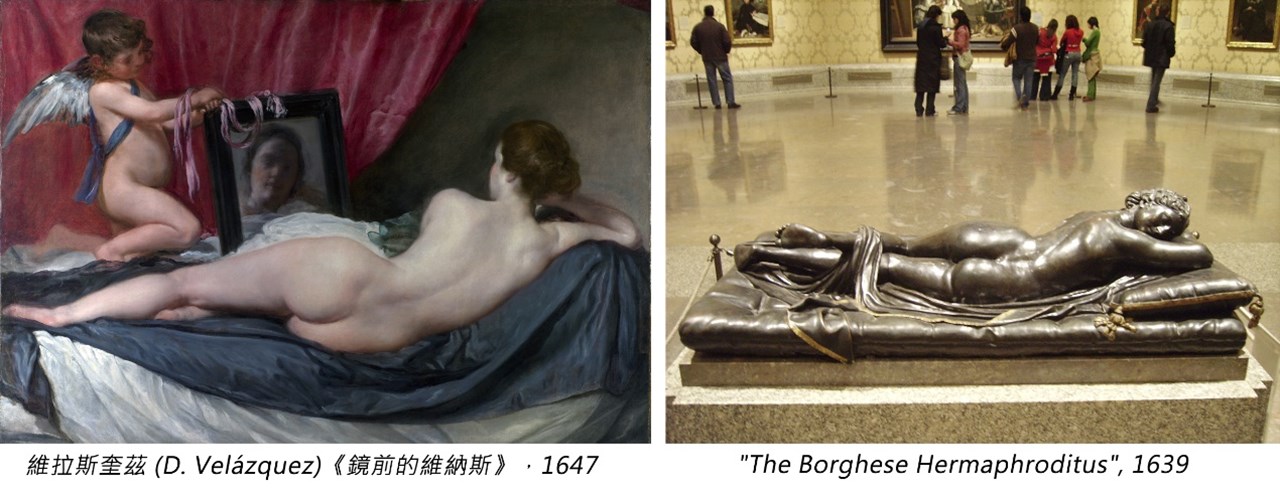

三聯作之中聯畫的人物形體,是亦男亦女的曖昧形象,身為男同志的培根經常在自畫像中採取這樣的型態。其背臀部的形狀與顏色沿襲了維拉斯奎茲(Velazquez)《鏡前的維納斯》”The Toilet of Venus”裡面的臀部,另外還有希臘神話中陰陽神Hermaphrodite雕像的臀部(Hermaphrodite的同義詞意謂「雌雄同體」)。而《基於釘刑的三張人體習作》中聯畫的人形包裹著白布,看起來脆弱、受傷、懷疑,張嘴面向觀眾,彷彿有話要說。

同性戀傾向讓培根一開始就被基督宗教排除在外,在尼采和沙特的思想中可被理解到的某種存在主義,讓培根堅定自己無神論的態度。但是,培根並未意圖去批判宗教,宗教只是他拿來挪用並引導觀眾思維的工具。釘刑圖像去除了宗教的道德教化意味之後,只是一個受到凌遲的垂死身軀,被強制展現在公眾面前。

培根將釘刑受難圖主題視為一種形式上的框架,可以承載各種情感與觀念,而非單純的敘事內容。培根有別於過去將「主題」作為呈現對象的繪畫觀點,他對待釘刑主題的態度,「如何呈現」的形式意義大於圖像上的意義。

培根的畫作帶給人的視覺衝擊是強烈的,在內容上,他引用的圖像來源十分複雜多樣,致力於非敘事性的繪畫。他援引宗教的釘刑主題,但置換成他感興趣的人物與主題。他的作品容易讓人感受到畫作帶來的憤怒、驚恐、扭曲、變形等情緒和氛圍,遊走在具象與抽象之間的人物造型,畫作使用宗教、神話等公共題材、卻探討自身的存有課題。

工業文明帶來了現代化,物品製作技術與生活水平皆向上提升與進步,但人們的精神世界並沒有獲得相對應的提升。戰爭使得宗教信仰崩解,人們的精神內在回歸到初始的狀態。1944年三張習作中,野蠻又不知如何自處的原始形體,失去人的面貌,成為無法辨識的生物,以吶喊、哀嚎、咆哮等接近獸性的肢體語言,來表達直接的暴力、無助與焦慮。

《基於釘刑的三張人體習作》這件作品不僅是培根繪畫生涯的起點,也同時是他的代表作品之一。通過對釘刑主題的重新詮釋,培根將宗教象徵轉化為探討人性、苦難與絕望的普世框架。他的畫作表現出戰後人們對於宗教與秩序的質疑,並以獨特的形式傳達對生命存在本質的思考。

這組三聯作不僅為培根自己開啟了創作的嶄新格局,也引領後世對具象繪畫藝術可能性的思考。由於這組作品擺盪在宗教vs.自我、敘事vs.非敘事、意識vs.潛意識、具象vs.抽象等二元之間的矛盾歧異與曖昧模糊,故而作品乍看起來意象單純,但內容卻晦澀難懂。但正是這種模糊難解與矛盾歧異,讓培根的畫作添了許多耐人尋味的魅力。

【參考資料】

David Sylvester著、陳品秀譯、曾淑正編,《培根訪談錄》,臺北市:遠流出版,1995。

詹仕清(2016)《法蘭西斯.培根(Francis Bacon,1909-1992)釘刑三聯作研究》〔碩士論文,國立臺北藝術大學美術學系碩士班美術史組〕。

倪明萃〈殘酷的現實–法蘭西斯.培根的受難圖像〉,藝術認證 No.43,2012四月號,p.22-27。

喬納森.利特爾(Jonathan Littell)著、林心如譯,《仿培根的三習作》,臺北市:行人文化實驗室,2014。

吳俞萱,〈野人居|強納森.利特爾《仿培根的三習作》〉,2015。

Paris-Taipei Express 藝術家團體。〈純粹恐怖的終極反應:法蘭西斯.培根《以受難為題的三習作》–上集〉,2022。

林志鴻整輯,〈畢卡索:手持畫筆的魔法師〉,藝術收藏+設計2021 JUN,p.22-29。