從個人影像創作談及與現象學的關係

2019年01月21日 星期一

本文談論我過往某些影像創作模式,試圖讓它與現象學所倡導的概念進行印證思考。從個人的慣性思維來作為本文寫作風格的鋪展,偶爾間雜現象學的引用與理解,看看可以如何對應與關聯。

在我過去的影像創作中,有許多影像是屬於直覺式的創作過程模式。所謂的直覺式,是指在拍攝照片或挑撿照片的當下,我沒有運用理性思考先決來進行預設拍攝題材的準備或選擇,而是在一種感覺對了就繼續拍下去的身體狀態之下而創作的。這是所謂的「隨拍」式的「抓拍」或「快拍」。多半是在日常生活中走到哪裡,看到什麼可以觸動我心的視覺景象,就拿出相機拍下來。

隨拍跟選定了一種題材,有預謀地攜帶合適相機去對那題材進行拍攝不太一樣。(比方說拍攝鳥類這樣的生態題材,需要準備大砲望遠長鏡頭,以便遠距離拍攝鳥類的近照)隨拍很多時候是來不及講究把鏡頭慢慢構圖才按下快門,也常常來不及把對象拍得清晰,很可能會拍出晃動的照片,因為有時是稍縱即逝的動態景象,需搶到最佳時機在短短幾秒鐘內捕捉下來。街拍這種攝影類型的影像大多是使用隨拍式抓拍法。

(布列松經典的攝影抓拍作品)

抓拍常常會拍出意料之外的好照片,因為它的生活化,因為它的即時性,也因為它的碎片化。抓拍美學大多是基於攝影大師布列松所倡導的「決定性的瞬間」概念。布列松認為決定性瞬間拍攝的照片定義是:「在一剎那間同時認識到一個事件的意義以及嚴密的組織形式的意義。」當攝影師走進某個空間場域,他身處的位置,視覺上撞見某種瞬間景象,他反射拿相機按下快門,框景形構出某種具有形式美感意義上的視覺畫面。

我個人是有意識地訓練自己養成抓拍的習慣,因為所拍的照片陷入了某種形式上的框架,難以跳脫,希望可以突破攝影上的瓶頸。在那之前所拍的照片,都是很自然會去符合現代設計主義的形式美感標準。形式美感講求對焦準確、主體清晰、構圖端正不可歪斜、主體應擺在畫面三分法或井字法的位置、構圖最好取得戲劇性張力的差異化對比效果、局部特寫採用大光圈散景等等,符膺形式的重複、平衡、對比、律動、比例、單純等準則。當時我想培養攝影眼,走向更有神秘詩意氛圍的心像攝影,所以試圖擺脫這些制式的規範標準,想改變自己過去的拍攝行為,讓身體忘掉這些根深蒂固的形式美感訓練,所以花了一年以上的時間練習抓拍,以重新調整自己的拍攝習性,以便更上一層樓。

抓拍通常是準備輕量型相機,隨身攜帶,方便隨時取出拍攝。拍攝行為與日常生活是密切結合的,也跟身體密切結合。它等於是身體的獵景工具,當眼睛看到甚麼觸動心房的景象與時刻,大腦就會自動反應傳達給手去透過相機拍攝下來。抓拍的訓練行為致力於縮短拍攝反應的時間,培養出特定的身體圖式(body image),大腦接收環境的身體感知判斷之後、下達一連串運動指令的整合結果,一種「刺激-判斷-反應-拍攝」的認知內化行為模式。

我眼睛看到某個現實的畫面,想拍攝下來,大腦下達指令讓手去拿取相機,開機,對準眼前畫面,手指調整相機相關設定,以取得自己希望的畫面效果,這期間有著許多機械性的判斷需求存在,以及對手上相機器材的了解程度。如何可以捕捉到現場感動的那一瞬間,縮短從眼睛看到、到手指按下快門的操作時間,變成一種反射性的反應動作,這是攝影的專業訓練所在。其中包含了對攝影器材的操作熟練程度,包含了對鏡頭取景的視角大小的可掌握性。訓練抓拍,也就是在培養瞬間拍攝完成的身體,而拍攝的成果有很大一部分是身體長時間鍛鍊的結果。還包括了身體對現場環境的掌握度,例如活動攝影中所謂的卡位,就是攜帶著相機的身體可移動到最理想的取景框景位置。

(布列松的攝影作品)

現象學中的身體概念,是以身體為中心做為觀測世界的座標起點,身體棲居在世界之中。身體在自然世界中移動時,眼睛不時觀察外部世界,身體關注著空間情境下的各種變化。當所看見的外部景象觸動內在心靈的某種迴響時,相機在手預覽框景,有時甚至需要盲拍,手指按下快門,身體完成了它創作意向的任務,將立體視覺的局部片段轉化成二維平面影像。隨著科技的進步,相機可以立刻回饋,將剛拍攝的照片在LCD小液晶面板上播放顯示,以確定是否有拍成功,是否需要或有機會進行補拍。

曾雅惠『從梅洛龐蒂的身體知覺談抓拍的原初經驗』的碩論中提到:

梅洛龐蒂所要恢復的是「我們和我們的身體、以及和相關知覺到的事物之間的模糊關係。」作為一個活生生的能活動、表達的身體,我們要透過恢復知覺世界,來保存並持續返回世界,來表達自己與原初世界的聯繫,以破除知識和理智對於認識外在世界的預設。

知覺經驗的歷程是為了探求,原初經驗是對事物有一個想要了解的動機,後續的知覺歷程是為了想要圓滿這個動機,在這個過程中,身體一直扮演著提問者以及答覆者的角色。

當你不斷地跨越自我認識的設限,這才是真正認識事物,而不是固守自我概念的內容,自我也成為一個與知覺經驗不斷相應的知覺心靈,身體行動符膺知覺心靈,內在世界與外在世界的融合,也就是知覺心靈與身體行動一致,與週遭世界互動而按下快門的瞬間。

這段話很生動地描述了抓拍的動機與行為模式。培養攝影眼,是透過熟悉相機器材、在內心可以預視手頭上的相機對準眼前的景象,可以掌握即將拍出什麼樣的畫面。攝影者的身體與相機建立了某種聯繫,相機彷彿身體的延伸,攝影者的眼睛看出去的世界,都對他展開了攝影的各種可能性,所以抓拍攝影接近獵景,隨時蓄勢待發,養成身體本能的快速反應動作,具有捕獲某物的攻擊性。這時候的身體運動狀態是專注的、積極的,身體知覺對空間處境是相當敏感的。攝影者致力於將視覺空間情境從心智的客體,轉化成為與內在靈魂深刻迴響的主客體交融力量。

想追求心象攝影的原因,是我希望可以突破自己理性認知的限制,以直覺先行,將我對這世界、物件與環境的視覺感知,對應到內部心靈的狀態,希望作品可以達到心物合一的境界。一直以來我奉行的是台灣攝影家柯錫杰的心象攝影論。這種攝影論是把外部風景拍攝成呼應內在心靈的某種視覺意象,有時候可以將這意象理解成一種生命的情狀或狀態。心象攝影可生產出如詩一般的各種視覺意象,難以言喻,具有某種文學性。但心象攝影常常是主觀性強的視覺意象,難以被他人所理解或接受。

尷尬的是,心像攝影常常會走到連創作者自己也無法理解的境界,難以用條理化分析向他人或公眾說明自己的創作。心象攝影具有神祕性、未知性,以及曖昧不明性。因為在形成創作的素材時,影像被挑選的原則,是依歸於個人的主觀感受,也就是心。許多觀者無法接受心象風景,認為它太過於玄秘,缺乏理性邏輯,難以言說解釋與討論,這在現今強調攝影思辨交流的攝影創作發展上是很大的致命傷,無法討論也就無法與外界交流互動。也因此,造成了有志於心象攝影創作者的困擾,難以被外界認可與接受。

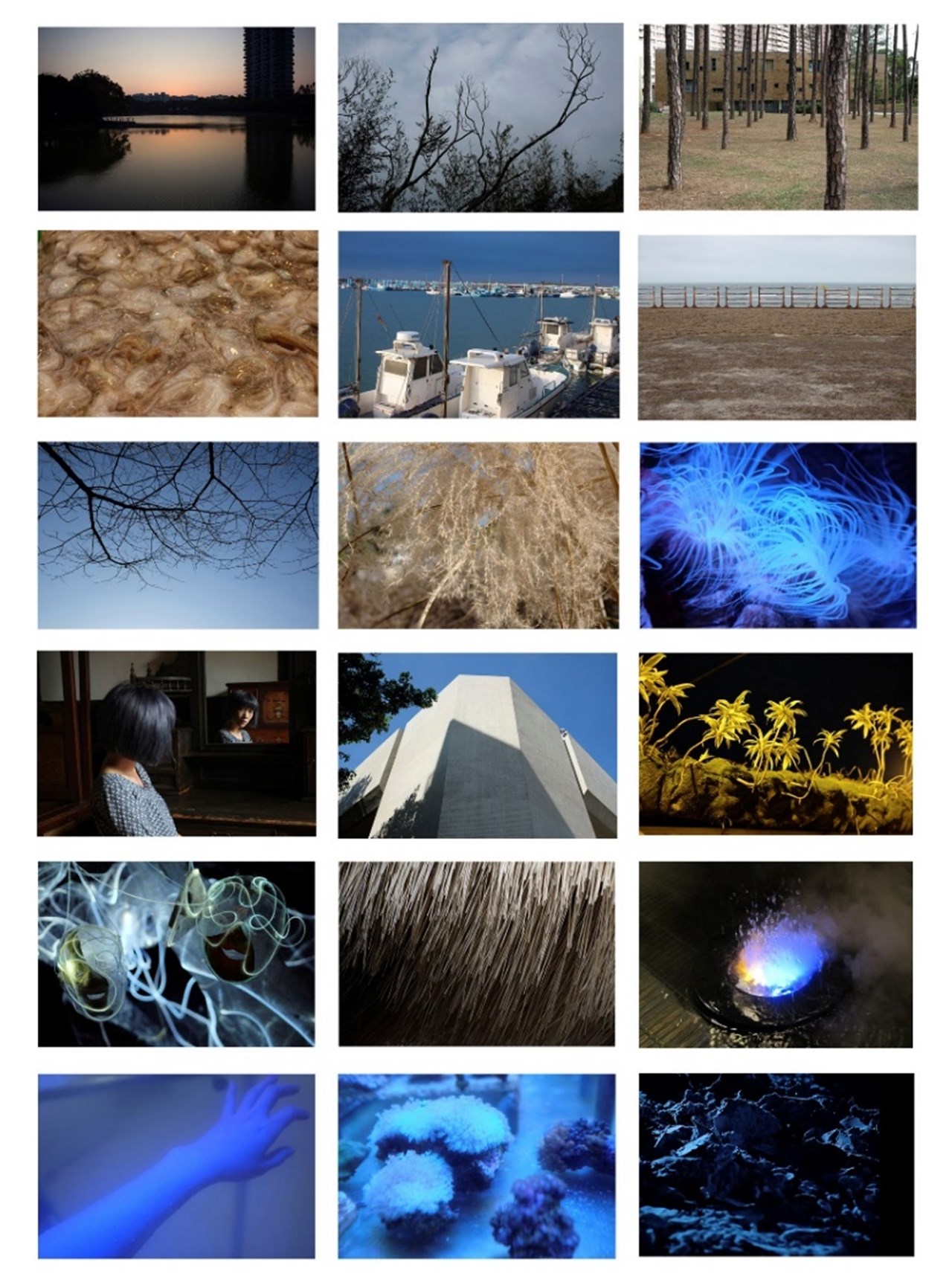

我跟現象學學說最初發生關聯,是由於創作〈外象內視〉這組18張影像拼貼牆的作品。當時作品已拼組完成了,以3張乘以6排的長條直式拼組方式來展示,但我不知如何將作品標題命名,也不確定創作自述要如何撰寫比較妥當。當時我還不太能掌握和理解這組作品,正苦於要如何書寫自述時,去聽詩人任明信的講座,他引述了梅洛龐蒂《眼與心》一段優美如詩的句子:

當能看與所見之間,在能觸與所觸之間,

在一眼與另一眼之間,在手與手之間,

某種交融發生,人的身體就出現了

當感覺者-被感覺者之間的火星點燃,人的身體就出現了

當這把不會停止燃燒的火,

讓身體鬆脫出任何偶然都無法達成的偶然之舉,

人的身體就出現了....

我發現這意象十分迷人,於是便援引幾句梅洛龐蒂《眼與心》的意念在創作自述中,認為可以用來引導如何觀看這組創作,也幫助我更理解自己的這組作品。

〈外象內視〉作品的創作自述如下:

誰的凝視 我的凝視

這世界的可能性

生活的切片

在能見與所見之間

靜默冷凝

流變重組

關於眼與心

關於不語

(後註:這組作品後來擴延發展成一本攝影小誌,作品標題改為〈觸點〉)

在作品拼組的期間,我並不很能理解自己為什麼想製作這樣的拼組影像群作品。會有一些影像不斷在我腦海中念念不忘,重複的出現,召喚著我,希望我將它繼續發展。我把這些強烈的影像喚做主視覺。通常先出現一張,然後會召喚出另一張。然後有三張照片構成了我這組作品的動機母題。我尊重他們的形式。讓它們再去召喚、去串連、去帶出其他相符合的影像。讓主視覺影像帶出下方其他相關影像,交叉編織出彼此之間的意義網絡。

照片大是從過去所拍的影像中翻找、挑撿出來的。影像只是素材,類似資料庫,我擷取吸引我目光的影像,與主視覺影像拿來匹配,若覺得符合就挑出來做為較少張數的影像群素材庫。

色彩對我來說,代表了我個人主觀的感情。色光則是一種照明事物本質的方式。有了光,我才能看見。光,本身若帶有人工色彩,而非白光或太陽光,它所照射出來的事物,是否就注定了並非客觀注視的宿命?

為了在排列上產生一些心理情感上的韻律,我刻意安排成暖色調與冷色調交錯出現的編排方式,暖色調以黃橙褐色為主,冷色調以藍色系為主。觀看方式若視線是從由上而下的話,到了下面倒數第二排會出現黃藍色調對比同時並置在同一張影像的狀況。

我挑選出適合這一群影像的影像們。把它們試著擺在一起,讓它們發生關係。根據視覺性,我遵循著照片們視覺語言內在的邏輯。覺得它們適合放在一起,就讓它們在一起。頭三張是最先定調的主視覺。接下來往下慢慢發展。拼組過程都是以個人主觀視覺上認定是順暢的並置排列為考量。在經過多次的拼組嘗試之後,會出現一些視覺上認為比較優先的排法。

作品上方三四排的影像,大都採用現實世界可辨識的日常景象來拼組,包括朝天伸展的枯枝、眾多樹幹各自直挺挺孤立的群立矩陣林、停泊在港口安靜而無法出航的船隻、一排海邊柵欄等等。

最下面一排影像讓它們沉潛棲居於藍色的水底下,三張影像呈現出藍色調。左手邊那張影像,出現藍光下的一條手臂,這手臂的手指看起來是懸空的,處於一種被審視、等待被處理的進行中狀態。照片整個色調是處於電光藍色、螢光藍的色調。手臂不再是原本暖橙橙的肉色,在一種藍光之下它閃閃發光著。

中間放置了幾張具有實虛對比關係的影像,比方說一個女人望向鏡中的自己,暗示著向內探視的行動。仰視三角大樓外牆的幾何光影分佈,上方有現實空間的藍天白牆,下方則漸地隱入陰影的幾何塊體中。

這組作品有好幾張影像是屬於視觸覺性的影像,著重在展現物質的表面紋理,所帶給人的知覺感受。比方說小章魚們放在漁市場販售盤上、被迫推擠一團的局部特寫景象:凝滯、黏稠、推疊、濃郁。夜間屋簷上被黃色燈光照亮的一排茂盛有活力的奇異雜草。一叢毛茸茸柔軟細碎遍佈的芒草穗花。幾朵在玻璃水族箱底、發著藍光的軟珊瑚蟲群岩塊。一群發著藍色螢光、柔軟觸手的海底生物,隨著水波盪漾著漂流著舞動著。看似僵直的大量白木色管束群。

若要舉例探究具有象徵意味的元素符號,可以挑左上角影像來談:大樓剪影實體與下方湖水倒影共構成黑色十字架,帶有美麗落日的溫暖、陰暗不祥預視、沉重救贖的意象。一排禁止接近的防護欄杆被放置在平坦荒涼貧嵴乾枯草地的遠方交界處,保持距離、不可靠近以免發生危險。

在這件作品創作的初期,我去台北亞紀畫廊看了日本攝影家中平卓馬的展覽。中平卓馬因為酒精中毒造成嚴重失憶,喪失能夠精確表達語言的能力,但他卻仍然記得一件事:他是一位與生俱來的攝影師。自此之後每日依舊帶著相機出門拍照,因而被喻為「變成相機的男人」。這個稱謂,每每讓我困惑相機框景與身體創作意識的關係。第一個問題是,要鍛鍊出什麼樣的身體,才能成為相機?第二個問題是,他身為人類的主體意識還存在嗎?是把己身存在主體給缺席化,讓身體成為機械性、不斷向這世界獵景的一種存在狀態嗎?

中平卓馬的凝視,與他失憶之前的攝影論調,其間存在著巨大的矛盾。他為了追求思想的解放與擺脫既定語言的束縛,透過攝影反思、批判,表達生存的意義,以探討攝影的本質。中平卓馬的框景取景,是從主觀的題材選擇中去拍,包含了水、火、樹、土、人、動物、植物這些大自然題材,但他作品中思考的並非人類文明與大自然的關係,或是人類如何影響了人造自然與地景的命題。他的觀看,彰顯了他對哪些主題的好奇與興趣。雖然他想藉由攝影去捕捉與形塑這世界的整體性樣貌,但他追求一種無表情的圖鑑,卻成為不可能的任務。他所關注的是這世界的切片,是片段,缺乏這世界的整體性掌握。他的無表情影像,身為現代觀看者的我卻在其中發掘出幽微隱晦的個性化情緒。

我懷抱著這樣的攝影疑惑,來創作完成了〈外象內視〉這組作品。我的攝影是從生活中撿拾斷片。日復一日,我採集生活的碎片,在斷裂中,靜默凝視,思索著世界的全貌。生活的切片,是我的凝視,意義由我賦予。在創作過程中,我壓抑了感性,發揚了理性,專注於凝視,想帶領觀者去看這世界的奇異怪狀,從中發掘詩意,最後獲得的是這樣矛盾情狀的作品。

這組作品,由上往下,是一種由外向內的轉換、流動、變形。外在世界荒涼貧嵴、凝滯不動、井然有序。內在世界失語、奇幻、神秘、超現實。在情感上非常矛盾對立,但影像的視角與取材上卻都是我鍾愛的題材。我意識到自己內在存在著多組二元對立的衝突狀態,所以在有意識與無意識之間交錯採用視覺色彩屬性、物質的視觸覺肌理、與空間處境意象等面向來進行影像的組構:獵奇/平凡、現實/精神、自然/人工、蓬鬆/僵滯、靜寂/騷動、黏稠/空寂、親密/疏離。

作品完成之後,我最希望獲得解答的問題是,作品之中應該允許對立衝突意象的並置嗎?這當中的藝術性與美學何在?我用直覺這麼做了,卻無法確定這是否適合作為藝術作品,一時之間找不到前人的經驗可供依循。我繼續懷抱著攝影疑惑繼續創作,困擾卻越益擴大,不確定自己的問題是否正確,也難以獲得肯定的答案;爾後隨著手機的便利與影像的氾濫,以及其他種種個人原因,漸漸喪失了之前持續攝影隨拍的信念。

綜合以上所論,個人以為,梅洛龐蒂的「身體現象學」概念,在我所發展的隨拍抓拍的個人攝影行為中是可以呼應,且獲得實踐的。而在心象攝影的主題編輯拼組創作上,在將心靈與物象致力於合一的過程中,應拋棄對身體過於機械化的認知,讓意識心靈可以掌握更多能動的意向性,並歸於意向整合的主體性完成。雖然現階段對知覺現象學的理解還十分粗淺,但希望未來可以隨著文本論述的閱讀進程,可以更加體察、更能描述身體與創作行為之間更加細膩的交互作用與關聯。

==================================================================================================================

補充題外:

在翻閱梅洛龐蒂《眼與心》中譯書中,發現一段很喜歡的段落:

「當我穿越池水的厚度直望向游泳池底的瓷磚時,如果沒有水、沒有種種倒影,我看不見此厚度,我恰恰是穿越過層層水影波光、藉由它們才看見了厚度。如果沒有這些扭曲歪斜,沒有這些陽光造成的光斑,如果我看的時候沒有瓷磚的這種幾何肌理,我就不會看到厚度之所是、厚度之所在,就知識上來說,也就是所有原來的地方看起會離它自己更遠一點。

對於水本身、水質能量、這種漿狀液態的閃爍潾潾元素,我不能說它『在』空間『中』(dans l’espace);它並不在別的地方,但它也並不『在』游泳池『中』。它『棲居出』游泳池(Elle l’habite),在其間讓自身物質化,它不是游泳池的裝填物,如果我抬高視線,朝向柏樹群所形成的屏障,上面閃動著倒影之網,我只能懷疑水是否亦造訪了彼處,或至少向彼處投射了它鮮活靈動的本質。」

我曾創作了兩件跟游泳池相關的影像作品,其中一組名為〈泳之介〉,由一組8張照片組成。這組作品是以在水下的主體存在意識之感知探索作為出發,曾在清華大學的攝影個展中展出。

(後註:此作品後來擴延發展成一本攝影小誌,作品標題亦改為〈水之瞳〉)

這組〈泳之介〉作品的創作自述如下:

相對於海洋,泳池是一種安全的人造親水環境,

人在其中可以戲水、可以運動。

本組作品探討泳池中的身體感知,

將處於水介質之間的視覺、觸覺放大,

觀察氣泡、波動、光影反射在四周界域的變化,

在泳池這種特殊情境之下,一種主客體交融流動的存在意識狀態。

當四下無人時,池底的波光,隨著我手臂划動的節奏,織就白晃晃的光之波紋,一道道擴散前進,透過光影掩映,可感受到身體移動所產生的能量波。此時,存在感變得鮮明起來了,彷彿可被測量一般。看那沉靜又瀲灩的波光,水藍藍一片,正是夜泳的魅力。

這是貼近身體原初的感官經驗,對於水介質輕透與藍色光影變化之美的歌詠。

這組作品是我在泳池中使用水下相機所拍攝的影像。我喜歡游泳,在夏日傍晚時分常到戶外泳池游泳的經驗中,發現交大的戶外泳池,水質乾淨,泳池夜晚強力照明燈所打出的光,常在夜間的泳池中形成美麗魔幻的光影動態變化。我身處那種環繞的視覺空間場域當中,被其中的美深深震撼著,當下期盼可以將自身對此視覺美的感動捕捉下來,轉化成為影像作品,並思索身體處於水介質空間場域的存在關係。