2015 台灣攝影博覽會筆記

2015年10月09日 星期五

今年接觸了不少鉑金印相作品,這是十九世紀末期的一種古典顯影法,單色的階調層次變化十分豐富又細緻,呈色屬深褐色,帶有一種復古的深沉優雅,及略為溫暖的鄉愁惆悵。

我在攝影博覽會中看到了一些這類作品的展出。每個時代都會出現幾款懷舊鄉愁式的美學類型,因為總有人(尤其上了年紀更明顯)會緬懷古早時代的美好過往,尤其在變動速度劇烈交替的世代社會中,生活步調節奏的快速,更是令人難捨悠遠記憶的繾綣。

我在1839當代藝廊曾欣賞過花朵系列的鉑金印相,是美國攝影家賽.德寇斯(Cy Decosse)的作品,印象比較深刻的是那些展露各式柔美婉約姿態的夜之后曇花。

Cy Decosse, Queen of the Night

到目前為止,看了好幾位攝影家的鉑金印相照,我竊以為作品影像層次變化最幽微細緻、意境也最雅逸自然的,就屬小林伸幸拍的「萬神之森」系列作品。他的創作紀錄短片拍的非常講究有味,紀錄了他使用蛇腹底片相機到山林間取景拍照的意念與過程,以及選用和紙印相的考量。

博覽會當中,旅居日本的陳思縈展出幾幅《呼吸的縫隙》系列,作品的構圖箱特別,她常將主體放置在畫面上方邊緣,將所攝的對象主體進行裁切、只取局部,而畫面多半留有大片的空間。視角仍算寬廣,因此對象主體顯得渺小而不重要。拍攝的題材算是生活化的景象,色調明亮而清淡,呈現出偏青綠的低反差色感,顯得物體的輪廓也因此淡化不清晰。

陳思縈作品構圖還有另一種特色,就是逕取大片平坦的對看視角,刻意擷取外觀線條重複性高的自然景觀,使之轉幻成一種富有裝飾性、規律性的觸覺式紋理圖形。

陳思縈

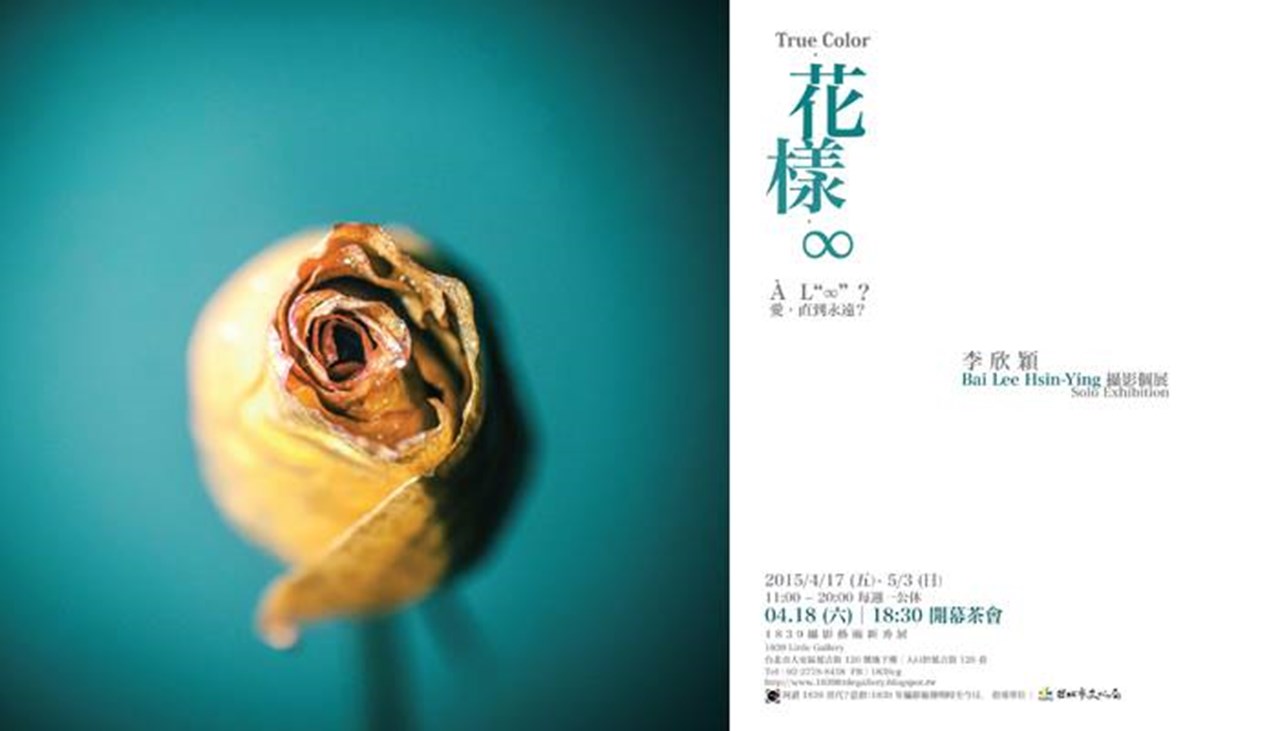

旅法的台灣攝影家李欣穎展出的《True Color.花樣.∞》系列,用指甲油塗抹在乾燥花瓣上,尤其青藍色塗在紅色玫瑰花瓣,紅綠色調的對比非常突出搶眼。她有一件<玫瑰花>複合作品搭配一篇詩文,音樂和影像各一件展出。

李欣穎<玫瑰花>

韓國攝影家Myoung Ho Leek拍攝荒野中孤立的一棵樹,在樹背後拉了一片白色屏障,形成自然界中特異的劇場式舞台。

Myoung Ho Leek

Sung Seok AHN則搭一個投影布幕,將老照片影像投射在實際景點前,因此出現了新舊不同時間點的影像並置。

Sung Seok AHN

奧地利的攝影藝術家 Gerald Berghammer拍冰島一系列黑白影像,景色古典而簡約,注重形式的純粹趣味與詩意。

Gerald Berghammer,Flooded Rock, Iceland, 2011

麥可肯納(Michael Kenna)有一張在海邊肅立的鳥居,景象十分奇特。

Torii Gate, Study 2, Shosanbetsu, Hokkaido, Japan. 2014

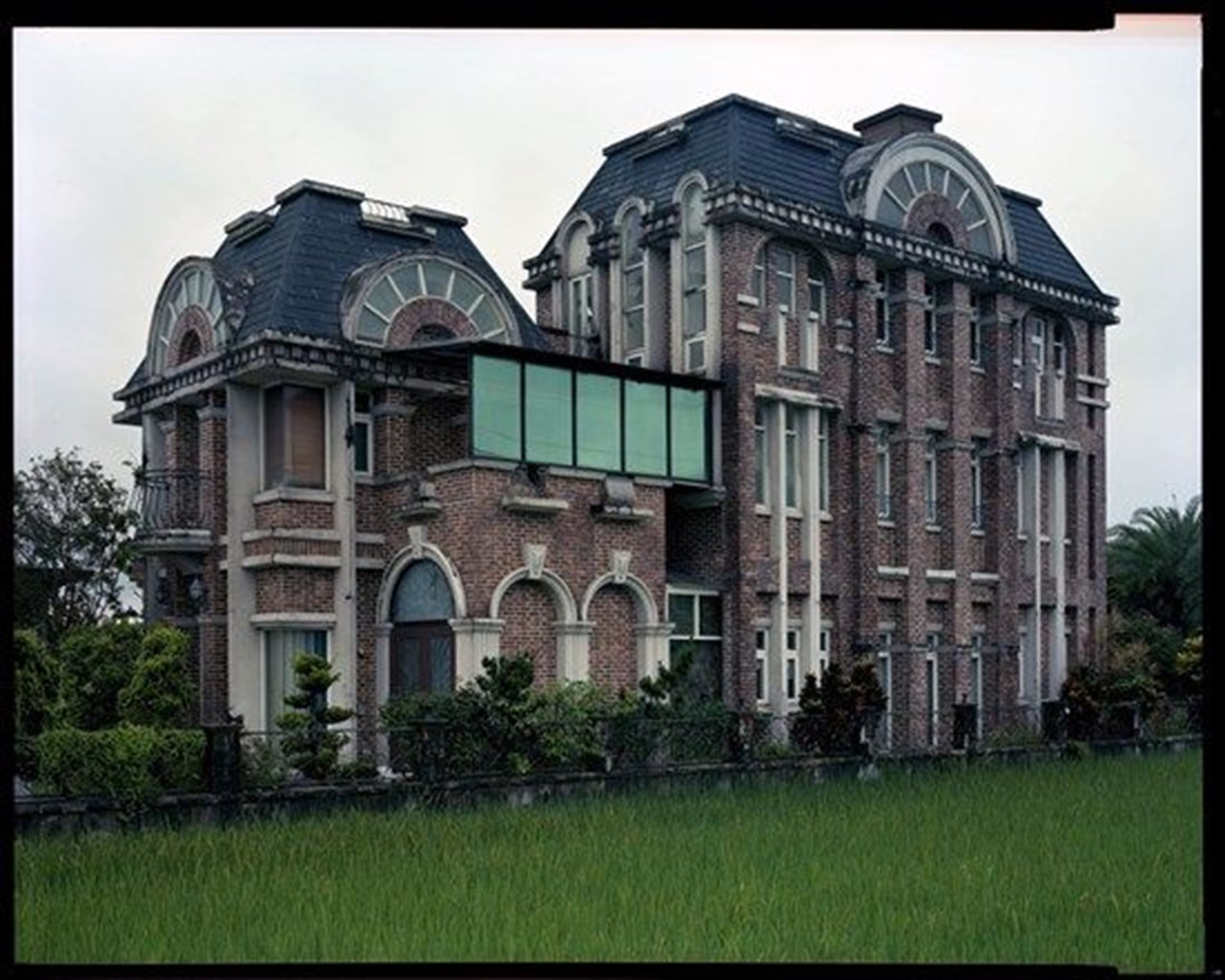

宜蘭農舍在台灣是一種十分具有代表性的地景建物,象徵了大都會區人們對農村生活與大自然的一種嚮往。在一片田野之間擁有庭園的獨棟別墅,請設計師搭蓋具備個人喜好風格的獨棟建築。趙炳文拍的是這些鄉間別墅,他延續德國杜塞道夫學派貝雪夫婦的攝影作風,取的視角與構圖都保持一致,將建築物主體置於畫面的最大,周遭環境保持淨空。用一種百科全書圖鑑式的科學性觀察態度,讓觀者可以對這類型的鄉村別墅進行結構性的立面外貌檢視,感受異國情調建築風格塑立在台灣鄉間的異質感受。趙炳文也特意在每張畫面下方保留稻田田野的景致,可惜現場並未做出幾乘以幾的格子狀圖像拼貼,不然會更能展現圖鑑式全知型的觀點。

趙炳文《農舍》系列

伊奈英次用「覆蓋(Cover)」做為系列概念,這組作品很有意思。伊奈英次所取的題材都是正在施工中、被建商以某種材質包蓋住的大樓建築,攝影家將該建築的周遭環境街景也帶出來,取的視角富於變化,因此觀者可以用一種街景人文觀察的參照態度來欣賞這系列作品,增加許多對都市風貌的探查趣味。至於包覆的意象,原本就可以延伸不少想像,還可串連到地景藝術作品文本,豐富也擴大了此系列作品的符號意涵。

日本展區有好多很棒的攝影集,我跟同行友人都各自買了一本自己喜歡的攝影集,然後大家竟然都沒有重複,真神奇!「各得其所」這種感覺也不錯。

其中一位三好耕三拍的黑白櫻花,畫面佈滿了深深淺淺盛放的花朵,細碎而鬱鬱蒼蒼,同時包含了生與死的意象。這位攝影師用的是一種16x20吋的巨型蛇腹底片機,怪不得那黑白階調的變化令人難以言喻。

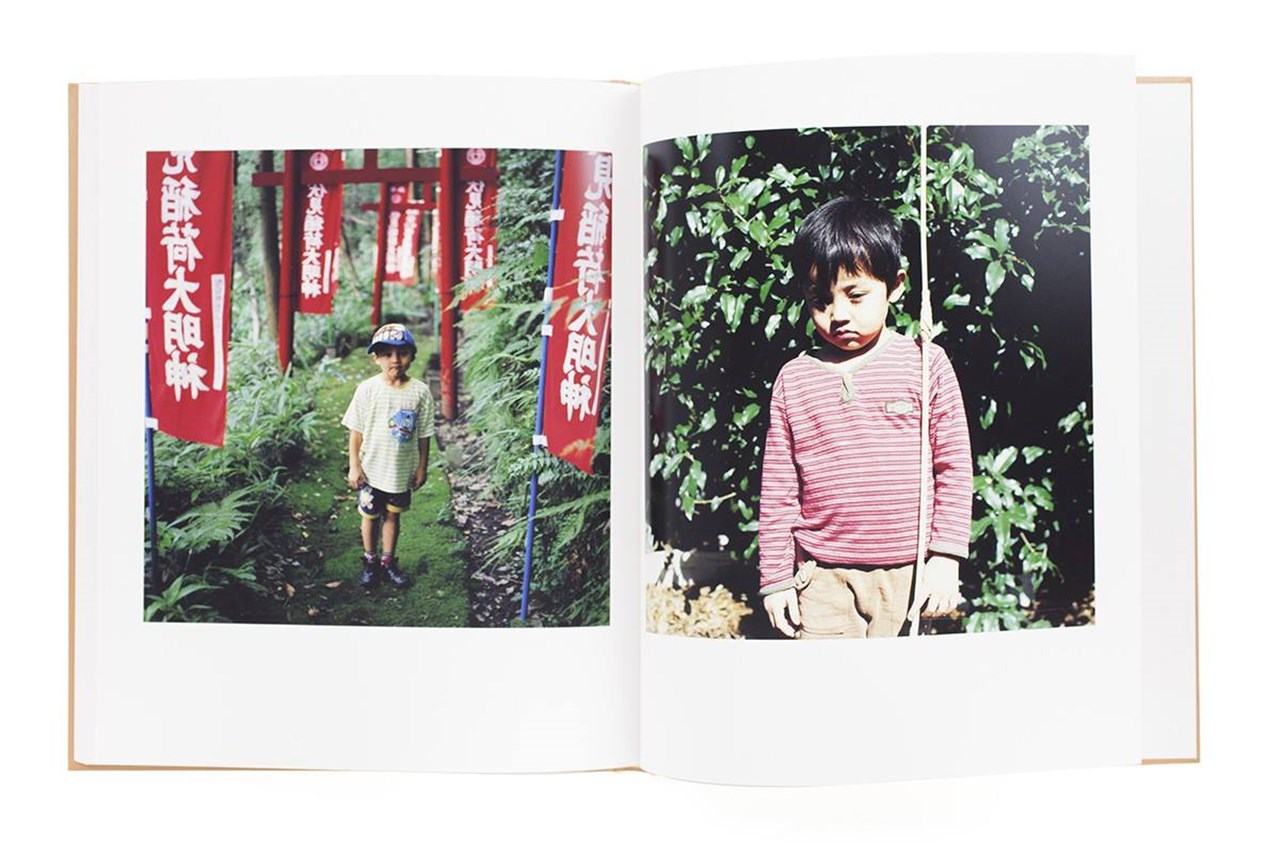

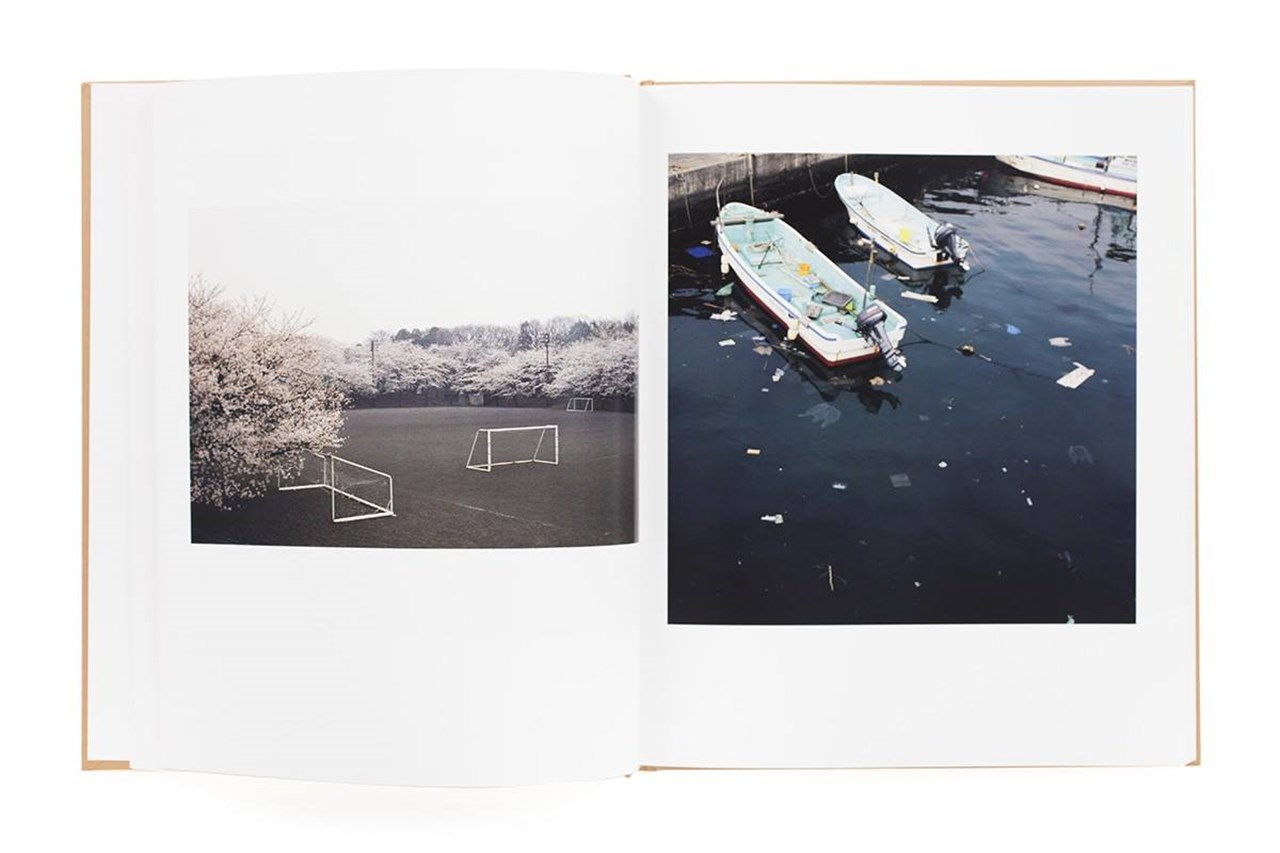

我買是松本真理(Mari MATSUMOTO)的《わたしのくに / My Country》攝影集

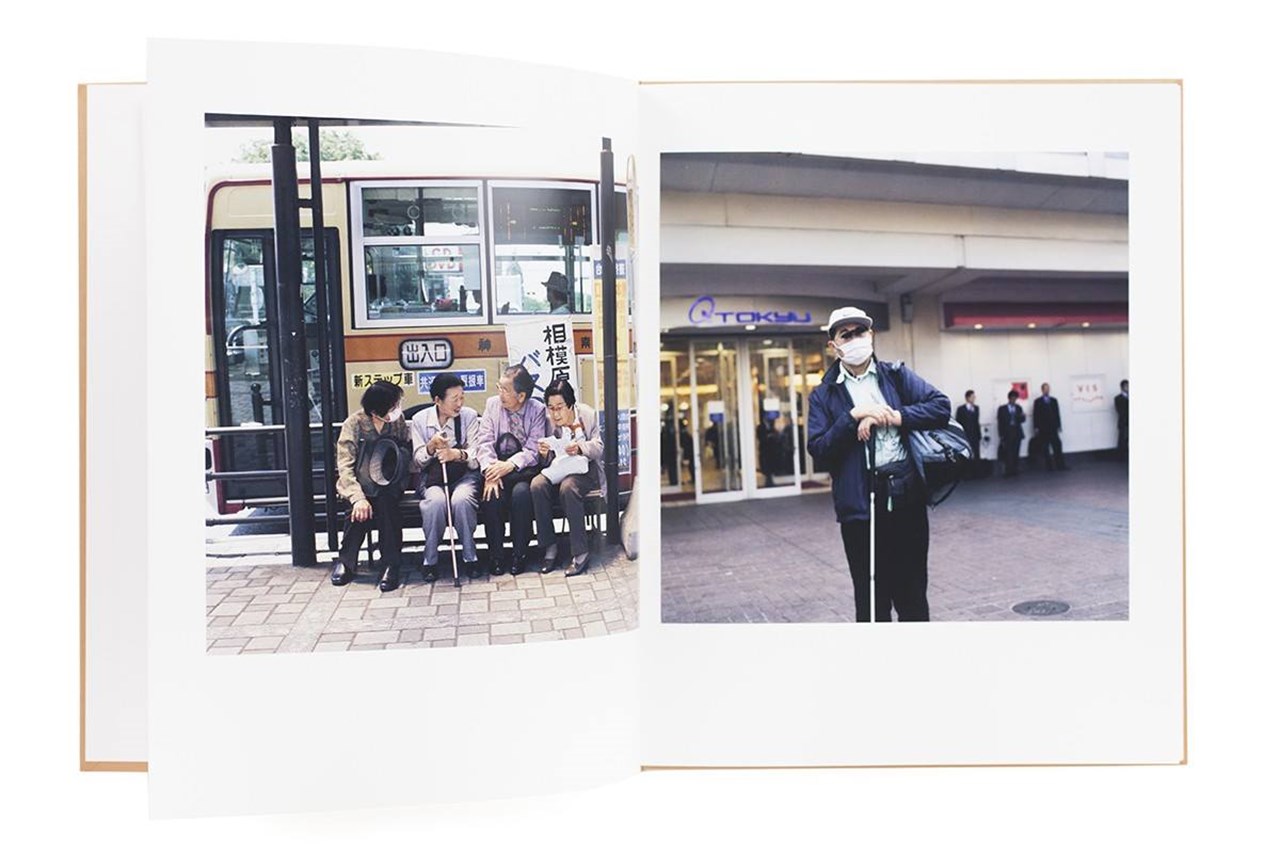

一本封面設計很不像攝影集的書,這是遺憾之處。不過裡面的影像很棒,多用一比一的比例呈現,乍看它有點像川島小鳥的風格,但仔細翻閱會發現,這本書的色調比較暗沉、飽和度不高。人物多半是路人的自然隨拍,會面對鏡頭自然地笑,不似川島是找麻豆或安排對象拍攝。這書的整體自然度高,照片的拼貼並不刻意,卻充滿了流動的敘事性,以及吸引人心的「刺點」。書中不少構圖是居間中央式構圖,主體明顯。

書最後一章的櫻花照,前景的花失焦,顯示出阻隔的距離感。書前段的人物是有一定年紀的大叔阿姨,後半段則有一區都放小朋友。

中間則是各處的景物,也放了好幾張貓咪。然後在博覽會上牆面拼貼的作品輸出材質很特別,似乎是一種半透明的彩色壓克力板,但我沒有很喜歡這種輸出,還是比較喜歡紙本印出的效果。

有位友人買的是『KADOI SACHIKO, PHOTOGRAPHS 2003-2008』門井幸子写真集。

Sachiko Kadoi: From "In the beginning" Oshima, Tokyo, 2006

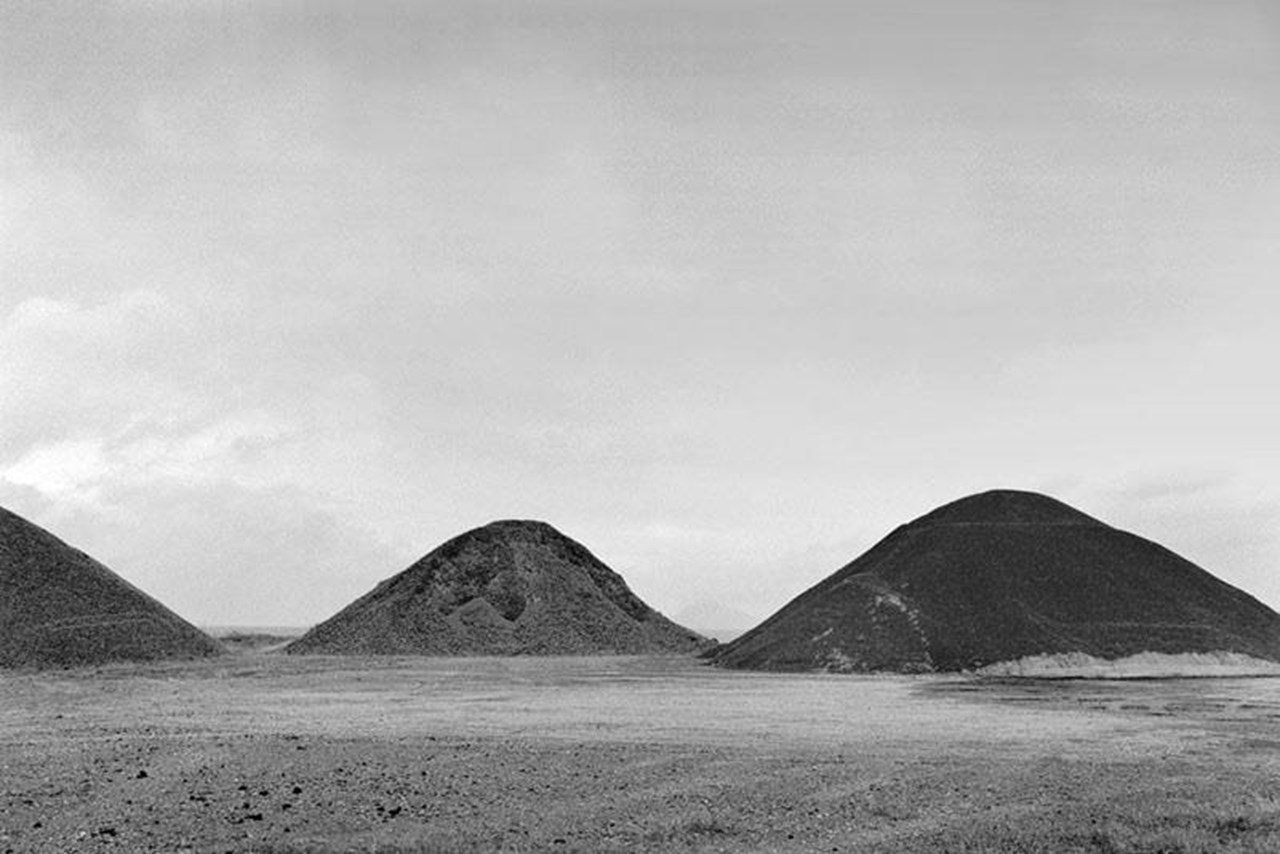

門井幸子另把作品裝在黑色本子,可放橫上下翻閱,這樣的觀賞也相當吸引人。第一頁用手寫上標題漢字「我們做的山 / The Mountains We Made」,字跡樸拙但娟秀。

Sachiko Kadoi: From "In the beginning" Oshima, Tokyo, 2008

上網看她的作品官網,多是荒涼而了無人跡的黑白地景,她拍了好幾年。那樣的灰度,看了令人黯然神傷,似乎帶著對人類傷害大自然的控訴。根據我們與她有些語言障礙的對談,大致猜測,門井幸子近幾年去拍北海道,被雪壓了一整個冬天、在初春雪融化褪去後的雜草原野景象。雜草叢的形態樣貌都是一片偃倒橫生的慘狀。

乍看她的系列作品,題材都是拍沙石、海灘、消波塊、荒涼的雜草叢,跟我近一年來拍攝的題材,非常相近,但姊是拍心象風景,一直不認為這與社會外人有什麼關連,個人的內心放逐式的荒涼處境,難不成可以擴大解釋跟社會產生某種關聯麼?

Sachiko Kadoi: Quarry, Nijima, Tokyo, 2007

Sachiko Kadoi: From "Sank in the time and space", 2007

很幸運地,門井幸子本人正好在博覽會現場,她幫我們介紹作品,看起來溫柔嫻靜的她也跟我們合影留念。

與門井幸子小姐合影

還有一位喜愛森山大道的友人,買了山田省吾的 「十方街」,是街拍黑白攝影。影像風格帶有傳統黑白攝影的明暗對比調子,深淺反差高,風格鮮明。

可惜的是,我喜歡的花火系列,查不出來是日本哪一位攝影師拍的。還有一位應該也是日本攝影師拍"out of this world"系列,也查不出是誰,真是殘念~